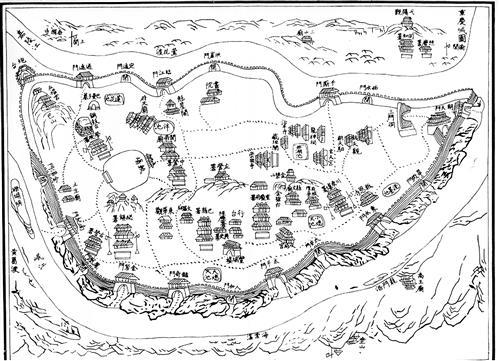

重慶古城手繪圖 (重慶市文化遺產研究院供圖)

你知道重慶什麼時候開始有城嗎?古代的重慶城又是如何演變而成的呢?5月24日,由重慶市文物局主辦、重慶市文化遺產研究院承辦的2015第六屆文化遺產宣傳月系列活動之“文化遺產與城市可持續發展”專家講壇舉行。來自我市6位從事考古研究、規劃設計等方面的資深專家為前來聆聽的數百名文博愛好者,揭開了重慶古城的神秘面紗。

蜀漢時期李嚴筑起“大城”

千?門附近曾是糧倉所在地

重慶城最初的名字叫什麼?“江州城。”市文化遺產研究院副院長、研究館員袁東山在題為《重慶古城及衙署研究》的演講裡介紹,那時的江州城位於現在渝中區解放碑一帶,“重慶城經過歷史上的四次筑城才形成現在山城的雛形,最早可追溯到秦代。”

時光轉至蜀漢時期,重慶城發生了巨大變化,袁東山說,由當時三國蜀漢政權的江州都護李嚴修筑的重慶城,規模達到了明清時期重慶城的大小,因此在史料中,它又被人們稱為“大城”。

那麼,這個時候的重慶城究竟有多大呢?市文化遺產研究院副院長、研究館員白九江在題為《重慶古城的變遷與防御體系》的演講中提到,順著明清時期古地圖上的九開八閉十七門看去,除了通遠門所在的五福宮山沒有被納入“大城”范圍外,其他八開八閉十六門框起的范圍,就是蜀漢時期“大城”的城址。

在“大城”內,李嚴還修建了大型的倉城,也就是專門儲存糧食的城廓,並將它區別於當時的其他郡縣建造風格,破天荒地將原本應在城外的倉城放在了城內。

在糧草為先的古代,這個糧倉的位置無疑是非常關鍵的,而它在哪裡呢?白九江說,就在如今的千?門附近,“《詩經·小雅》中曾經說:‘乃求千?倉,萬?倉,黍稷稻粱,農夫之慶。’說明千?門得名,就是因為它附近曾是重慶城糧倉所在地。”

南宋時重慶古城面積最大

彭大雅為抵抗蒙軍加強城防

如果說李嚴是在和平時期修筑了重慶城,那麼南宋時期的朝官彭大雅則是一邊打仗,一邊耗費巨大的財力和人力,在重慶打造了一座當時的國家級城市。

“南宋晚期,蒙古軍隊大兵壓境,西川殘破,為鞏固南宋的西線防區,加強重慶的防務,四川安撫制置副使兼重慶知府彭大雅在蜀地殘破、敗局不可收拾的危難情況下就任,毅然決定不惜一切代價加強重慶城防。”袁東山說,當時彭大雅親自搶筑重慶城,終於在1240年完成了這一工程。

“南宋時期的重慶城由此成為了最大面積的重慶古城,這也是古城重慶最為輝煌的時代。”袁東山說,此時,通遠門所在的五福宮山,被納入了重慶城的范圍之中。“雖然現在史料裡隻記載了南宋重慶城有鎮西門、太平門、薰風門、千?門、洪崖門5個城門,但所有的考古發現都表示,在城門貴多的南宋時期,重慶城遠不止這5座城門。”

也是在這一時期,重慶城的府衙所在地,從上半城的二十九中附近,搬遷到了下半城巴縣衙門附近。

而此時的重慶府府衙,並不在我們現在看到的巴縣衙門位置,而是與它成90度,騎於如今的解放東路之上,也就是2010年考古發掘出土的老鼓樓遺址所在地。

那麼,老鼓樓遺址出土的近8米高的高台之上就是府衙嗎?不,袁東山說,南宋時期的府衙范圍非常大,老鼓樓遺址的高台只是府衙的大門,而府衙的另一頭則直達如今的打銅街。

除了府衙遺址外,考古專家們還在老鼓樓遺址內,發現了南宋時期的糧倉重地。彭大雅為了保護重要的戰略物資,糧倉的牆體居然有一米多厚。

袁東山說:“面對絞肉機式的蒙古軍隊,南宋重慶城起到了‘為蜀根本’和‘國之西門’的作用,堅持戰斗近40年之久,成功粉碎了西線蒙軍‘順流而下、直取臨安’的戰略意圖。當時,在一定程度上影響了世界文明發展進程的川渝山城防御體系即以此為核心籌建經營。”(記者 楊晨)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!