編者按:中國人民解放軍自建軍以來,涌現出多位文韜武略、運籌帷幄的統帥,更有許多身經百戰、戰功卓著的高級將領。然而,在眾多將帥中,享有“軍事家”稱號的僅有36人。其中包括開國領導人5位:毛澤東、周恩來、鄧小平、楊尚昆、李先念。開國元帥10位:朱德、彭德懷、林彪、劉伯承、賀龍、陳毅、羅榮桓、徐向前、聶榮臻、葉劍英。開國大將10位:粟裕、徐海東、黃克誠、陳庚、譚政、蕭勁光、張雲逸、羅瑞卿、王樹聲、許光達。以及建國前犧牲的11位革命先烈:葉挺、許繼慎、蔡申熙、段德昌、曾中生、左權、彭雪楓、羅炳輝、黃公略、方志敏、劉志丹。

11位建國前犧牲的開國軍事家中,葉挺是南昌起義主要領導人之一和新四軍首任軍長。許繼慎、蔡申熙、段德昌、曾中生、黃公略是紅軍初創時期的軍長(政委),方志敏、劉志丹、羅炳輝為土地革命中后期的軍團領導,左權、彭雪楓為八路軍、新四軍師以上高級將領。他們對於創建和領導人民革命武裝、指揮軍團和兵團作戰功勛卓著。

葉挺(1896-1946),廣東惠陽人,中國人民解放軍的創建人和新四軍領導人,杰出的軍事家。早年追隨孫中山參加革命。后赴蘇聯東方勞動者共產主義大學和紅軍學校中國班學習。1925年9月回國,參與組建以共產黨員為骨干的第4軍獨立團,任團長。所部被稱為“葉挺獨立團”,又有“鐵軍”稱號。南昌起義時,他擔任前敵總指揮。廣州起義時,擔任紅軍總司令。抗日戰爭爆發后,出任新四軍軍長。1941年1月,國民黨頑固派制造皖南事變。面對蔣介石的威逼利誘,他堅貞不屈。在牢房中書寫《囚歌》以明志:“我希望有一天/地下的烈火/將我連這活棺材一齊燒掉/我應該在烈火與熱血中得到永生!”抗日戰爭勝利后,經中共中央營救,於1946年3月4日獲釋。4月8日,由重慶赴延安途中飛機失事,在山西興縣黑茶山遇難,時年50歲。

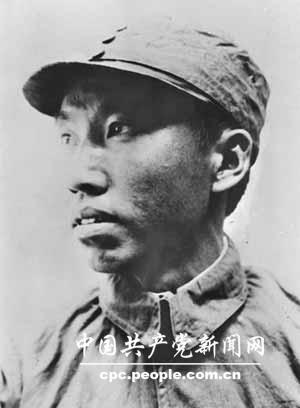

許繼慎(1901-1931),安徽省六安縣人。1924年5月考入黃埔軍校第1期,同年轉入中國共產黨。先后任葉挺獨立團第2營營長、中國工農紅軍第1軍軍長、第4軍第11、第12師師長等職。汪精衛武漢國民政府叛變后,曾以獨立師師長的職位作誘餌,妄圖策動許繼慎叛黨,被他斷然拒絕。曾率部取得雙橋鎮大捷,獲鄂豫皖紅軍首次全殲國民黨軍1個師的勝利,粉碎了國民黨軍對鄂豫皖蘇區的第一次“圍剿”。此后,堅決反對張國燾提出的遠離蘇區,冒險進攻的錯誤軍事行動方針。在遭非法逮捕后,始終堅持原則,對黨赤膽忠心。1931年11月在“肅反”中被誣陷殺害於河南光山。1945年黨的七大為其平反昭雪。逝世時,時年30歲。

蔡申熙(1906—1932),湖南醴陵人,黃埔軍校第1期畢業,1924年入黃埔軍校學習,同年秋加入中國共產黨,參加討伐陳炯明的兩次東征。1926年參加北伐戰爭,先后任國民革命軍第4軍營長、第20軍團長、南昌起義第11軍24師參謀長、廣州起義廣州市公安局局長、中共江西省委軍委書記、中共中央長江局軍委書記、紅15軍軍長、紅10師師長、中共鄂豫皖軍委副主席、紅25軍軍長等職。1932年7月率部在英山、麻埠地區與各路進犯敵軍展開激戰。10月9日在湖北黃安(今紅安)河口鎮戰斗中,腹部中彈,躺在擔架上堅持指揮戰斗,直至壯烈犧牲。

段德昌(1904—1933),湖南南縣人,先后入黃埔軍校第四期和中央政治講習班學習,此后任中共公安縣委書記、鄂西共青團特委書記、鄂西游擊總隊參謀長、獨立第1師師長、紅6軍副軍長兼第1縱隊司令、紅2軍團紅6軍軍長、新6軍軍長、紅3軍第9師師長等職。1931年4月,指揮部隊連戰連捷,取得三官殿、沙崗等戰斗的勝利,被湘鄂西蘇區軍民譽為“常勝將軍”。同年秋,在國民黨軍大規模“圍剿”下,紅3軍被迫離開洪湖蘇區。他率9師擔負阻擊、斷后等艱巨任務,轉戰3500余公裡,於12月下旬到達湘鄂邊。1933年5月犧牲。

曾中生(1900-1935),湖南興寧縣人。1925年考入黃埔軍校第4期,同年加入中國共產黨。1927年9月赴蘇聯,入莫斯科中山大學學習。1928年冬回國,先后任中共中央軍事部參謀科科長、中共南京市委書記、中共中央軍事委員會委員、武裝工農部部長。1930年9月以中共中央特派員身份被派到鄂豫皖蘇區,在國民黨軍對鄂豫皖蘇區發動第一次“圍剿”的危急時刻,他指揮反“圍剿”斗爭並取得了勝利。1931年2月,任中共鄂豫皖特委書記和軍委主席,挫敗了國民黨軍的第二次“圍剿”。他率部參加第四次反“圍剿”,在七裡坪戰斗中負傷。1932年參加創建川陝蘇區的斗爭。在此期間,他雖處境艱難,仍致力於加強部隊軍事訓練,注重軍事理論研究,系統地總結紅四方面軍反“圍剿”作戰經驗。1935年8月犧牲。

左權(1905—1942),湖南醴陵人,畢業於黃埔軍校第1期、蘇聯莫斯科中山大學。先后任紅新12軍軍長、紅1軍團參謀長與代理軍團長、八路軍副總參謀長、八路軍前方總部參謀長兼第2縱隊司令員等職。左權是在抗日戰爭中犧牲的八路軍最高將領。毛澤東稱左權為“我的湖南小老鄉”。抗戰爆發后,身為八路軍副參謀長的他協助八路軍正副總司令朱德、彭德懷指揮作戰,粉碎日偽軍多次“掃蕩”,取得了百團大戰、黃崖洞保衛戰等諸多戰役、戰斗的勝利。1942年5月25日,左權在指揮部隊掩護后方機關突圍轉移時,身上多處被日寇的炮彈彈片擊中而壯烈犧牲,年僅37歲。周恩來稱他是“有理論修養,同時有實踐經驗的軍事家”。朱德贊譽他“是中國軍事界不可多得的人才”。

彭雪楓(1907—1944),河南省鎮平縣人,先后任紅軍大隊政治委員、縱隊政治委員、師政治委員、江西軍區政治委員、紅軍大學政治委員和中革軍委第1局局長等職。1934年10月參加長征,任軍委第1野戰縱隊1梯隊隊長、紅3軍團5師師長、陝甘支隊第2縱隊司令員、紅1軍團4師政治委員等職。1944年8月執行中共中央關於向河南敵后進軍的指示,指揮所部進行西進戰役。9月11日在河南夏邑八裡庄指揮作戰時犧牲,時年37歲。彭雪楓是中國工農紅軍和新四軍杰出指揮員,軍事家。投身革命20年,出生入死,南征北戰,智勇雙全,戰功卓著,被毛澤東、朱德譽為“共產黨人的好榜樣”。

羅炳輝(1897—1946),雲南彝良人,1915年入滇軍當兵,作戰勇敢,從士兵升至營長,參加了討袁護國戰爭和北伐戰爭。后參加中國工農紅軍。歷任團長、旅長、縱隊長、軍長等職,在中央蘇區歷次反“圍剿”作戰中,採取靈活機動的戰略戰術,連戰連勝。在完成艱險任務中,智勇兼備,屢立戰功,曾獲中央革命軍事委員會頒發的二等紅星獎章。第五次反“圍剿”開始不久,任紅9軍團軍團長。率部參加廣昌保衛戰,並護送北上抗日先遣隊出征過閩江。1934年10月率部參加長征,途中屢擔重任,掩護中央機關和紅軍主力北上,表現出高超的指揮藝術。中央軍委贊譽紅9軍團為“戰略輕騎”。解放戰爭時期,任新四軍第二副軍長兼山東軍區副司令員。雖身患重病,仍親臨前線部署作戰。1946年6月21日在蘭陵時突然病情惡化,不治逝世。

黃公略(1898—1931),湖南湘鄉人,畢業於黃埔軍校高級班,先后任中國工農紅軍第5軍13師4團黨代表、紅5軍第2縱隊縱隊長、湘鄂贛邊境紅軍支隊支隊長、紅5軍副軍長、紅6軍軍長、紅1軍團第6軍軍長等職。在中央蘇區第一至第三次反“圍剿”中,堅決執行誘敵深入的戰略方針,指揮紅3軍英勇作戰,屢建戰功。在龍岡戰斗中擊退國民黨軍第18師的連續進攻,在富田戰斗中殲滅敵軍第28師等部,在老營盤戰斗中殲滅敵軍第9師獨立旅。1931年9月15日,率部參加方石嶺追擊戰,殲敵第52師等部。在指揮部隊轉移途中,於吉安東固六渡坳遭敵機襲擊,不幸中彈犧牲,時年33歲。毛澤東在其著名詩詞《蝶戀花·從汀州向長沙》中寫道:“贛水那邊紅一角,偏師借重黃公略。”足見其對杰出的紅軍將領、軍事家黃公略的信賴和倚重。

方志敏(1899—1935),江西弋陽人,中共第六屆中央委員。1928年1月,參與領導弋橫起義,創建贛東北蘇區,領導組建中國工農紅軍第10軍。先后任贛東北省、閩浙贛省蘇維埃政府主席,紅10軍政治委員,中共閩浙贛省委書記。他把馬克思主義普遍真理與贛東北實際相結合,創造了一整套建黨、建軍和建立紅色政權的經驗,毛澤東稱之為“方志敏式”的根據地。1934年11月初,任紅10軍團軍政委員會主席,奉命率紅軍北上抗日先遣隊北上,在皖南遭國民黨軍重兵圍追堵截,艱苦奮戰兩月余,終因寡不敵眾,於1935年1月29日被俘。被俘時,國民黨士兵搜遍他全身,除一塊懷表和一支鋼筆,沒有一文錢。在獄中,面對敵人的嚴刑和誘降,他正氣凜然,堅貞不屈。在極端艱苦的條件下,寫下了《可愛的中國》、《清貧》等著名文稿。1935年8月6日,在江西南昌英勇就義。

劉志丹(1903—1936),陝西保安人,黃埔軍校第4期畢業,先后任西北工農革命軍軍事委員會主席、西北反帝同盟軍副總指揮、總指揮、中國工農紅軍陝甘游擊隊總指揮、紅26軍42師師長與參謀長、中共陝甘邊軍事委員會主席、西北革命軍事委員會主席及前敵總指揮、紅軍北路軍總指揮、紅28軍軍長、中共中央所在地瓦窯堡警備司令等職。劉志丹經常教育部隊顧全大局,絕對服從中共中央的領導和調遣。周恩來說:“劉志丹同志對黨忠貞不二,很謙虛,最守紀律,他是一個真正具有共產主義品質的黨員。”1936年3月,劉志丹率紅28軍參加東征戰役,挺進晉西北。4月14日在中陽縣三交鎮戰斗中犧牲,年僅33歲。1943年,劉志丹犧牲7周年時,毛澤東親筆題詞:“群眾領袖,人民英雄”。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!