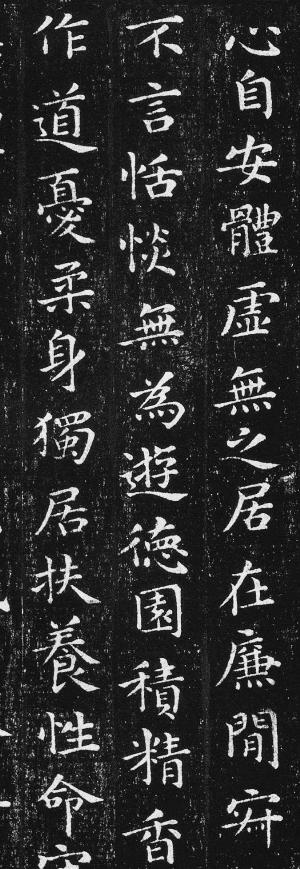

王羲之《黃庭經》

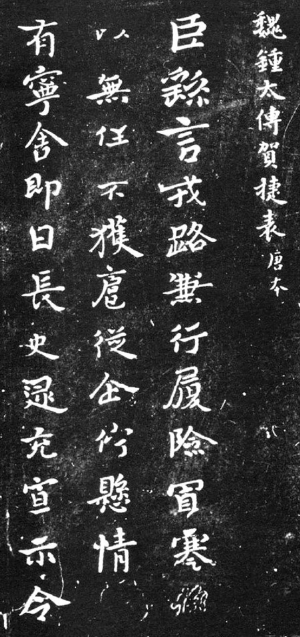

鐘繇《賀捷表》

王世國(廣東省書法評論家協會主席)

當曹操與袁紹展開著名的“官渡之戰”時,魏國重臣鐘繇給曹軍送去了兩千匹戰馬,甚應其急,幫助曹操獲得大戰勝利。就是這位鐘繇,在書法史上卻是一位與書聖王羲之並稱“鐘王”的大書法家。他憑啥這麼牛?那是因為他不僅善寫漢魏時正統書體——篆書和隸書,而且他還是當時新書體——楷書的奠基人和革新者。他68歲時書寫的《賀捷表》,就是他小楷的經典作品。

219年魏國大將徐晃等擒殺了蜀將關羽,鐘繇得知喜訊時,寫下這篇賀捷的表奏。《宣和書譜》評說道:“鐘繇《賀捷表》備盡法度,為正書之祖。”清代王澍說它:“渾幽而大雅,或正或偏,具方外之妙。”作品點畫輕盈瀟洒,清麗無前,字形亦趨方正,但仍有古隸之意,高古純朴。

首先,在結體上還保留著隸書的部分特點。與隸書一樣,它的字體多橫向伸展,呈扁方形狀。這明顯地不同於后來的呈正方或長方的唐楷。鐘繇常常壓縮縱向的長畫,這種橫向伸展的扁方形狀,后來就成為小楷特有的體段。例如,當他寫“彳”或“?”旁時,使上下截各佔二分之一的長度,幾乎豎畫變成了一點。《賀捷表》中的“行”“任”“佇”等字就是這樣。對“人”字頭的字,他則採用撇捺開張的構造方式,增大“人”字頭下面的空間,使字的下部盡量上貼。如《賀捷表》中“企”“令”“命”“險”等字。

在筆法上,平時寫慣了隸書的鐘繇,當他寫楷書的時候,也自覺或不自覺地運用一些特有的隸書筆法,這就造成了明顯不同於后代楷書筆法的特色。《賀捷表》中“不獲扈從”的“不”字的橫筆,“獲”“從”的末筆一捺,都帶有隸書波挑磔尾的筆態。“言”“知”兩字中的“口”的左豎的寫法也與后代的楷書不同,它是明顯地向右傾而不是左傾,這是隸書中特有的寫法。

其次,鐘繇寫楷書還是初創,沒有后代書法家那樣精熟,與唐代繁榮而又成熟的楷書相比,更顯得稚拙,帶有明顯的藝術“准備期”的草創特點。如果將《賀捷表》與王羲之《黃庭經》相比,前者質直朴厚,后者妍美流便,區別十分明顯。不過,恰恰因為像蹣跚學步的孩子似的不成熟,倒使得鐘繇的楷書純朴而有拙趣。

最后,鐘繇的楷書備盡法度。他把漢隸、史游的草隸、張芝的今草、劉德升的行書等多種筆法,都吸收運用於楷書之中﹔而且將楷書的各種筆法,如折股釵、屋漏痕、撥燈法、懸針、垂露、斂鋒等,都熔為一爐,可以說備盡法度,對后世楷書筆法產生了深遠影響。《賀捷表》中“宣示”的“示”字上橫,“蹇”字的上點,實是章草用筆﹔而“勢”字則是草書之態﹔“同”字則形同草隸。“日”“長”兩字的豎畫的起筆,落筆即轉鋒而下,有飄逸飛動之勢,后世的王羲之、褚遂良等就是效法這一筆法。

此外,他還注意行筆的“疾”與“澀”。《賀捷表》中“獲”字“?”旁的第一撇,起筆沉重遲澀,行筆著實緩慢,收筆頓住向上翻出,含茹著“留”意﹔第二撇,則行筆流暢,出鋒銳利。兩畫澀疾有別,一鈍一利,不相雷同。

所以,鐘繇與王羲之並稱“鐘王”,當之無愧。