自此以后國人看到了域外翻譯小說

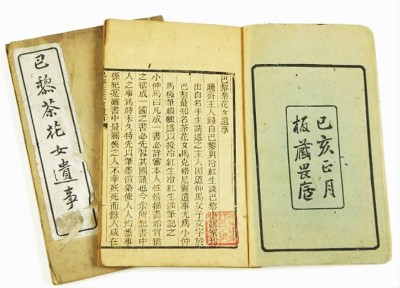

1899年出版的《巴黎茶花女遺事》由王壽昌口述、林紓執筆,被時人稱為“西方的《紅樓夢》”,鄭振鐸先生贊其“譯筆清腴圓潤,有如宋人小詞”。

1907年《茶花女》在東京首演后,李叔同(左)與友人合影。(均資料照片)

本報首席記者 王彥

3月18日至20日,上海歌劇院全新創排的《茶花女》在上海大劇院連演3天。台上,中國的藝術家用旗袍、郵輪等元素為世界經典“穿新衣”。觀眾席上,場場爆滿,有歌劇愛好者用意大利語高聲喝彩,這是對滬版“白色茶花號”莫大的認可。

“歌劇 《茶花女》1853年首演於意大利,位列威爾第中期三大杰作之一。它是包括中國觀眾在內,全世界最熟悉的歌劇之一。”這是歌劇院藝術總監魏鬆的解讀:從1944年高芝蘭在上海蘭心大戲院演出《茶花女》第二幕,到中央實驗歌劇院在建國后上演第一部西方歌劇,再到此后《飲酒歌》廣為傳唱,歌劇形態的《茶花女》在中國從未衰敗。其實,何止是歌劇。中國的話劇、文學、電影等多個藝術領域,都或多或少留下過 《茶花女》 的驚鴻一瞥。譯林出版社版小說《茶花女》譯者鄭克魯為該書作序:“《茶花女》從小說到劇本再到歌劇,三者都有不朽的藝術價值,這恐怕是世界上獨一無二的文藝現象。”

復旦大學教授陳思和認為,晚清時,在一片看低域外小說的思潮中,林紓把《茶花女》譯介到中國。這打開了彼時中國人看世界文學的窗口,讓國人知道,原來國外也有豐富的文學作品,原來外國人的情感生活與中國人並無二致。

它是中國最早的翻譯小說,也是最早的現代話劇

陳思和這樣評價 《茶花女》:“在中外文學關系中,法國文學最早打動了中國人的心,代表之一就是《巴黎茶花女遺事》。”

1897年的早春時節,晚清文學家林紓喪偶,整日郁郁寡歡。為排解愁緒,他接受友人王壽昌提議,著手翻譯 《茶花女》。2年后,小仲馬的原作被譯為《巴黎茶花女遺事》在中國出版,一段淒美愛情故事一時間風靡街頭巷尾。陳思和說,那些“粉絲”之中,甚至還有魯迅和周作人。魯迅在南京求學時購買了《巴黎茶花女遺事》,周作人在 《魯迅的青年時代》 一文中回憶得更細致:“我們對於林譯小說那麼的熱心,隻要他印出一部來,便一定跑到神田的中國書林把它買來。”周家兄弟之外,作家葉靈鳳也是林譯本《茶花女》的忠實讀者。由於反復閱讀《巴黎茶花女遺事》,他常有些“入戲”,感到自己“擠在人群中也仿佛是小說中的阿蒙 (現譯作‘阿芒’)”。

中國文藝評論家協會副主席毛時安告訴記者:“如果說小說《茶花女》掀開了歐美翻譯小說在中國最初的熱潮,那麼由中國最早的話劇團體春柳社所演繹的 《茶花女》,則為中國現代話劇史寫下了具有開創意義的第一筆。”1907年春天,林紓的 《巴黎茶花女遺事》 已在中國長銷了8年。誰都沒想到,由中國人演繹的話劇 《茶花女》 卻在那時走出國門。為了替江蘇水災賑災募捐,春柳社在日本東京演出。台上,一位披卷發著洋裝、身材纖細的白衣美人忍痛與愛人告別;台下,2000多名來自中國、日本、歐美等國的觀眾屏息觀看。后來,上海的報紙這樣形容此次演出:“此誠學界中僅有之盛會,且亦吾輩向未經見之事也。”那位讓觀眾深深著迷的白衣美人,正是由著名藝術家李叔同扮演的茶花女。

誠然,春柳社《茶花女》的成功,離不開小說在中國長銷的基礎。但更令人激動的是,這次演出改變了中國傳統戲曲表演以歌唱為主、舞台背景抽象的演出方式,被視為中國人演繹現代話劇的起點。在毛時安看來,《茶花女》作為一部被詮釋成各種樣態的經典作品,它是中國現代話劇之門的第一把鑰匙,也是中國文藝吸取外來文藝精華的見証。

它打開了中國看世界文學的窗口,也啟迪了思考

從晚清開始,茶花女薇奧列塔儼然最走紅的外國小說人物。不少作家為顯學識才情,都要在寫作中帶它一句。《文明小史》 第23回有言:“英雄男女不可分,文明國有茶花女”;《孽海花》第12回則稱彩雲打扮得如“茶花女化身”。《新茶花》、《碎琴樓》、《柳亭亭》等《茶花女》模仿之作也紛紛問世。有研究認為,《茶花女》 的此類影響還一直綿延到了中國現代文學史,包括端木蕻良的 《新都花絮》、曹禺的 《日出》等,都依稀可見其身影。甚至連當代著名作家王蒙的名字,也由其父好友何其芳受《茶花女》男主人公“阿蒙”(現譯作“阿芒”) 啟發而得。

為何一部通俗的愛情小說會在崇尚域外科學譯作的晚清有如此深遠影響?陳思和以為,與其說《茶花女》在文學藝術的價值上對中國現代文學有怎樣深刻的感召,不如看成小仲馬所揭露並批判的法國黑暗社會現實,與中國當時“損不足以補有余”的狀況有頗多相似。“它本質上就是才子佳人、門第之見的通俗故事,中國由古至今相類似的愛情傳說、小說不勝枚舉。”陳思和說,加之譯者林紓極具古韻的遣詞造句增強了《巴黎茶花女遺事》 的文心筆意,“當時人們追捧茶花女故事,其實追逐的是一曲由練達、雅致文言文譜就的、中國傳統門第間的愛情悲歌”。

毛時安也試圖從當時的中國社會背景來破解一部外來小說的風行,“那是新文化運動之前,社會的思想啟蒙已初現端倪。國人欲脫蒙昧時代,提倡個性解放。因此,當時的中國人很容易從 《茶花女》 所控訴的階級壁壘中找到自己意圖掙脫階級束縛的心理認同。這就像新中國成立后,《婚姻法》 出台時,《梁祝》 《羅漢錢》 《小二黑結婚》 等一批討伐舊式婚姻的文藝作品廣受歡迎。”

在學者看來,《茶花女》 在中國的初時風靡,實在是特定時期使然。“中國人需要了解世界,這本通俗的愛情小說可作為媒介,在它之后,國外經典小說越來越多被引進中國。”陳思和坦言,從傳播角度看,《茶花女》對於中國現代文學確有影響。“但它倡導的愛情卻是‘佔有式的感情’,並不值得推崇。這一點,當中國人在此后陸續見到俄羅斯小說裡‘愛即奉獻’的表達之后,才越辨越明。”

《茶花女》 開啟一扇窗,窗外另有天高地闊。毛時安說,中華民族是個兼容並包的民族,在較長的文化發展進程中,中國文藝對人類和西方優秀文化不斷學習、揚棄。由此,我們的文藝百花園才有源源不斷的、新生的藝術養料。或許,這就是以 《茶花女》 為代表的一批世界經典作品,能夠扎根中國文化土壤的原因所在。