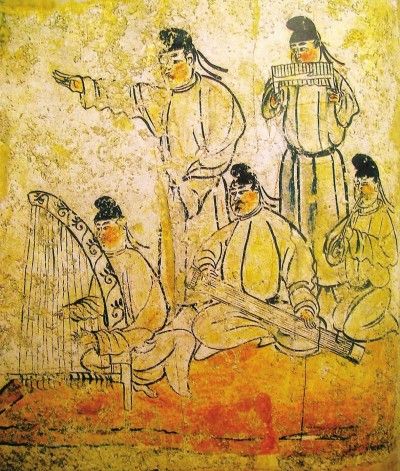

胡樂舞在中國從南北朝以來,僅僅幾十年中在民間便由逐漸喜愛達到了瘋狂迷戀的程度。左圖為西安唐蘇思勖墓樂舞壁畫(胡樂圖)。

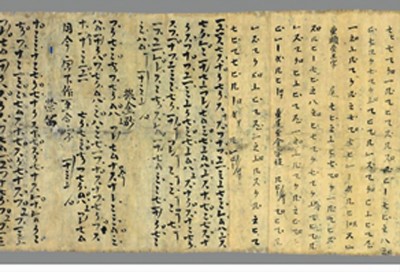

藏於法國國家圖書館的敦煌琵琶譜。(均作者供圖)

趙維平

唐代樂舞的多姿多彩是一個有目共睹的事實,但遺憾的是今天我們聽不到唐代及此前的音樂與聲響,這些音樂被定格在歷史文獻的記載、大量佛教洞窟的壁畫、浮雕、磚畫以及考古文物之中。中國古代音樂史被戲稱為一部“啞巴”音樂史,這是因為大量的古代樂器如琵琶、橫笛以及一些樂鼓等,雖然今天仍然還在使用,但是由於樂器形制、演奏方式、審美趣味都發生了巨大變遷,一千多年前的聲響已經遠離今人的耳畔。然而,當下諸多以“絲路”、“敦煌”、“漢唐樂府”等命名的所謂復古樂舞商業演出,卻大多似是而非,無歷史感、旅游化傾向嚴重。

可喜的是,近年來我國專業創作隊伍中出現了一批尊重歷史研究的全新藝術創作。如譚盾的絲綢之路音樂創作在孜孜尋求中國古譜的真諦,力圖還原其歷史氣息。葉國輝的交響樂《唐朝傳來的音樂》則試圖從唐樂《酒胡子》中再生古樂的生命。在明天召開的“絲綢之路音樂學院院長論壇”上,13所國內外音樂學院代表將相聚上海共話絲路音樂未來。我們期待基於嚴謹的學術研究和藝術創作,能讓我們循著歷史的腳步,去感受並聆聽來自古老的音樂與聲響的呼喚。

中國音樂史從其音樂發展的演進歷程來看,可分為中國固有的音樂時期 (遠古、夏商至秦漢);多元音樂融合時期 (漢唐);民族文化綻放時期(宋至明清);世界音樂發展時期 (明末清初至當代) 四個階段。其中第二個階段由於張騫的西征,開鑿了絲綢之路並引進了外來文化,從而奠定了我國民族音樂文化的根基。目前我們仍然在使用的琵琶、橫笛,在歷史上曾經出現過的箜篌、胡笳、角以及大量的樂鼓,如腰鼓、羯鼓、毛員鼓、都曇鼓、雞婁鼓、答臘鼓等等,都是這一時期傳入中國的外來樂器,它們與我國固有的樂器琴、箏、瑟、簫、笙、笛、篪等相融合,構成了豐富多彩的音響世界,成就了中國古代文化中絢麗多姿的一章。

絲綢之路即公元前2世紀為了絲綢、陶器等物品的輸出而建立起來的一條以河西走廊為核心的貿易通道。由此,印度、波斯等外來文化通過佛教這一載體源源不斷地輸入中國。除以上所及的這些樂器,隋代龜茲人蘇祇婆傳授於中原的音樂理論———五旦七調引發出隋唐燕樂二十八調及雅樂八十四調理論,並成為中國古代樂理的核心內容。我國周代的散樂這一時期也受到印度系的百戲影響,逐漸形成中國的表演體系。隋唐時期,柘枝舞、胡旋舞、春鶯囀等風靡一時。胡樂舞在中國從南北朝以來,僅僅幾十年中在民間便由逐漸喜愛達到了瘋狂迷戀的程度。《隋書》 卷14音樂中載:“然吹笛、彈琵琶、五弦及歌舞之伎,自文襄以來皆所愛好。自河清以后,傳習尤盛……”這一條記事敘述了文襄帝 (六世紀初) 以來西域胡樂器逐漸被人接受,而至河清 (六世紀中下葉) 年間的幾十年后便“傳習尤盛”。胡樂的這種盛況對文學也產生了深遠的影響。晉人成公綏作有 《琵琶賦》、白居易賦有 《琵琶行》、曹植、王昌齡等留下了 《箜篌引》 等,而唐代著名詩人李頎所作的 《聽安萬善吹篳篥歌》 一詩卻道出了一段胡人進入中原的生動故事。唐開元年間,來自安國的樂人安萬善是一個吹篳篥能手,在京城小有名氣。在一個除夕之夜李頎等一行正飲酒歡聚,隻聽見遠處傳來幽怨淒涼的篳篥之聲,詩人深為其所動,於是疾筆寫下了:“南山截竹為篳篥,此樂本自龜茲出。流傳漢地曲轉奇,涼州胡人為我吹”的詩句。胡樂器、胡樂人對中原的影響是深刻而廣泛的。敦煌112窟壁畫中所描述的反彈琵琶幾乎是胡樂舞入中原的一個典型符號,婀娜曼妙的舞女手持琵琶反彈起舞,其靈動鮮活的舞姿向我們展示的琵琶不僅僅是一件樂器,其聲音的聯想豐富而凸顯了舞者的節奏感,是一個絕佳的舞具,也讓觀眾產生無限的遐想。

絲綢之路成為諸多外來樂傳入中國的通道,胡樂人規模性、集體化地由此進入中原,初期對我國影響最深的是西域五方樂,即天竺樂 (印度)、蘇勒樂 (喀什)、龜茲樂 (庫車)、安國樂 (現烏茲別克斯坦布哈拉一帶)和康國樂 (烏茲別克斯坦撒馬爾罕一帶),南北朝前后它們逐漸聚集於於闐(和田)、龜茲與高昌 (吐魯番) 三個文化重地,並向著中原腹地東漸。隋統一大業之后,胡樂被宮廷所吸收,與此同時東夷的高麗伎與中國固有的俗樂清商伎也被編入宮廷樂,首建宮廷宴饗七部樂,至大業中擴展至九部樂。至唐,協律郎張文收創作了 《燕樂》 並擴展成十部樂,在長安創立並集合了中國音樂史中盛大的諸方之樂。然而當我們解開唐的十部樂來看,除了中國的清商伎、燕樂兩部漢樂外,其他八部都是取之於周邊的外來之樂。除此之外,因體系不夠完整而未被編入十部樂的還有倭國樂 (日本)、驃國樂 (緬甸)、林邑樂 (越南中部)、扶南樂 (柬埔寨) 等,但這些外來樂都進入了宮廷。中國周邊諸國都全面地向著長安聚攏,形成歷史上的大唐帝國。這是五世紀東羅馬帝國走向滅亡之后世界上出現的第二個文化高潮,即八世紀的唐朝。顯然這種大唐盛世與絲綢之路所帶來的恩惠休戚相關,是中國固有文化與外來文化的完美結晶。此后唐代的高度文化向著東亞的朝鮮、日本、越南產生巨大的輻射,形成東亞漢字文化圈。

20世紀以來,復原神秘的絲綢之路音樂成為一大熱門課題。學者們試圖從現存的石窟群中大量與音樂相關的壁畫、浮雕,以及古譜史料中找回古代歷史遺音。約公元三世紀以來的新疆南端龜茲 (現庫車) 地區的克孜爾石窟群、吐魯番周邊的伯孜克裡克石窟群、敦煌石窟以及洛陽龍門石窟、鞏義石窟、天水麥積山石窟、炳靈寺、大同雲岡石窟等,這些石窟群中大量與音樂相關的壁畫、浮雕,記錄著絢麗多姿的古代音樂舞蹈景象。1900年從敦煌藏經洞遺書中發現了抄寫於長興四年 (933年) 的經文背后記錄著的25首琵琶曲譜,被稱作“敦煌琵琶譜”。這份樂譜按三種不同的筆跡分別以10曲、10曲與5曲抄寫成三群,成為復原唐代音樂的一把重要的鑰匙。

古代樂譜實際上在中國早已出現,梁代丘明 (6世紀) 所傳古琴譜 《碣石調·幽蘭》;日本京都陽明文庫所藏《五弦琵琶譜》 (8世紀中葉)、《南宮琵琶譜》 (10世紀) 以及橫笛譜《博雅笛譜》 (10世紀)、箏譜 《仁智要錄》、琵琶譜 《三五要錄》 (均12世紀末) 等都源自於中國,構成了中國與東亞的樂譜體系,它們遠早於西方9世紀出現的紐姆譜 (即后來的五線譜)。也就是說,盡管東西樂譜的功能、表現有所不同,但東方存在著完整的樂譜體系已是一個不爭的事實。不過這份天書般的樂譜如何解讀是擺在音樂工作者面前的一項艱難課題。

由於早期日本的遣隋使、遣唐使來到中國把唐代的樂譜帶到了日本並有傳抄習慣,因此日本傳承著大量的古代中國樂譜,對古樂譜的研究也是在日本最先展開。1938年日本學者林謙三最先解讀 《敦煌琵琶譜》 並全譯了25首樂曲。但是由於對樂譜中的節奏問題並沒有解決,林謙三隻翻譯了音高沒有解決節奏問題。70年代英國劍橋大學著名學者勞倫斯·畢鏗開始介入這項研究。他到日本收集了大部分的古樂譜並組織了一個博士研究班,分別對五弦琵琶譜、四弦琵琶譜、橫笛譜、箏譜、笙譜等展開研究。他們先后在 《亞洲音樂》 以及 《從唐朝傳來的音樂》 發表了相關論文並引起了世界性的關注。我國最先展開敦煌琵琶譜研究的是上海音樂學院的葉棟教授,他在1980年利用任半塘先生提出的“眼拍說”對敦煌曲譜右側“口”與“·”的符號進行了節奏性的解讀,並組織樂隊上演了絲綢之路上的唐代音樂,在國內引起了空前的轟動。此后何昌林、趙曉生、陳應時、饒宗頤、牛隴菲、席臻慣等學者先后從不同的視角對節奏展開論証,在中國掀起了一股古譜學研究熱潮,其中陳應時先生從宋代沈括的 《夢溪筆談》 及張炎的 《詞源》 中的節奏依據中提煉出的“掣拍說”理論,被認為是具有說服力的解譯。

絲綢之路給我們帶來了豐富絢麗的音樂世界,河西走廊直至中原腹地中的壁畫、浮雕、磚畫中的樂舞,令我們對漢唐以來的音樂充滿了神奇的向往,而這一時期傳承的樂譜是我們探尋、復原古代遺音的關鍵。古樂譜的解譯對於再現唐代樂舞,改寫我國古代音樂“無聲化”的歷史意義重大。但是音響樂舞的復原還需對古樂器的復制,樂舞、服飾的認識以及歷史審美趣味的重審提出更深入的要求。歷史曾經為我們留下過輝煌的足跡,然而再現她的容姿卻要付出更大的耐心與代價。

(作者系上海音樂學院音樂學系主任、教授)