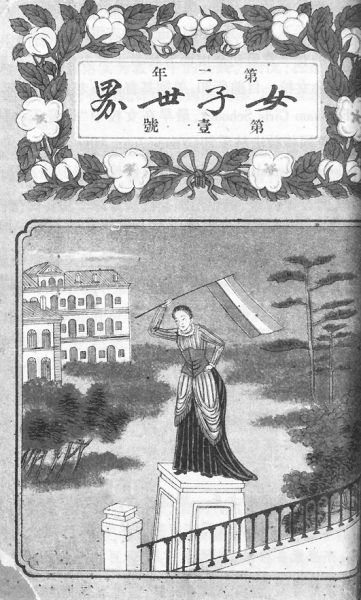

一九○四年丁祖蔭主編的《女子世界》第二年第一期封面

《晚清女子國民常識的建構》(增訂本) 夏曉虹 著 北京大學出版社

近日讀了夏曉虹教授的新作《晚清女子國民常識的建構》(增訂本),生出一些姊妹同道的感觸。說起中國人的“婦女觀”,近代以前兩千年間,一直是以綱常禮教、男尊女卑的儒家倫理為主調,“男女平等”的新婦女觀則是伴隨近代女性解放運動才開始提倡流行的,而這一新舊的轉換,始自晚清時期。一般史書所記“女性解放”的先聲,往往標舉晚清維新及新政時期一些“大男人”的倡說,如康有為、梁啟超、蔡元培等等,而很少聽到女性的聲音。因而有人說,這是“男人的女性解放運動”,或是“男人代言”的女性解放運動。

20年前夏曉虹教授這本書首版時,書中列舉的“晚清文人婦女觀”的代表者也僅是兩個“大男人”:一位是著名翻譯家林紓,一位是著名教育家蔡元培。也許是由於本書作者身為女性,對這種隻講“男性的婦女觀”而沒有女性聲音有著本能的不滿意,因此稱之為“半成品”。這部“半成品”留給我們的疑問就是:在女性解放運動初興、新婦女觀形成之際,“女性解放”的主體——女性自身,真是無聲的一群麼?

手裡這部新出的增訂本給了我們新的答案,作者從歷史塵埃的淹埋中,梳理挖掘出幾位晚清知識女性,在女性解放運動初興的舞台上率先發聲,而且唱出不同於男聲的女性心聲,堪稱“新婦女觀”主旋律中一支獨具音色的女高音!

一

“男女平等”是女性解放運動初期由男性率先提出的口號。甲午戰爭刺激下維新思潮興起,一批維新志士、新潮男兒從“變法求強”目標出發,提出女性解放、男女平等、興女學、廢纏足、女性就業等觀念。他們的主流言說邏輯是:佔人口半數的女性一直是靠男人養活而隻消耗財富的“食利之民”,要把她們轉變為與男子一樣創造財富的“生利之民”。這種男性視角的解放女性、男女平等的思路,固然很有從“國家富強”大局著眼的宏大目標,但若從女性角度來看,總有點被解放、被主宰、被需要、被平等的意味,而且缺少對女性本身命運、感受、利益、權力的眷顧。盡管如此,這些男性率先喊出“解放女性”的先聲,畢竟為女性解放開啟了一扇大門。此后女學、女報繼之而起,沐浴新潮、接受新知的女子漸次成長,並很快登上社會舞台,開始行動,開始發聲。

《晚清女子國民常識的建構》一書揭出的“女權”第一聲,出自一位如今已少有人知的上海女子吳孟班。1901年4月,上海一位教會學校的女學生,年方十八九歲的吳孟班,寫就一篇《擬上海女學會說》在《中外日報》刊出,並致信該報主編、維新人士汪康年。她認為身為女性“有改革之責,發言之權”。她指出:“中國之積弱由於女權之放失,女權之放失由於女學之式微。思之思之,痛之恥之!”她倡興的“女學”,與當時男性“女學”論不同的是,不只是為了“強國”,還為了爭取“女權”。她宣稱:“女學者,全國文明之母﹔女權者,萬權之元素。”所以她要站出來倡導這一“中國四千年以來開辟之舉”!

在這篇論說中,滿篇跳躍著“女權”二字,在當時可是個頗為顯眼的新名詞。據本書作者考証,雖然“男女平等”之說自維新時期已廣為流傳,但“女權”一詞,卻是到1900年6月《清議報》上刊出日本人所寫《論女權之漸盛》一文,始為國人所知。而僅僅不到一年,吳孟班文中即已標舉“女權”為關鍵詞,且處處以“女權”自期自許,滿篇洋溢著“女權”意識,故本書作者判其為“女權本土化”的先聲。如本書作者所言,被歷史淹沒的小女子吳孟班,實為從維新時期女性被解放意味的“男女平等”,到20世紀初首倡“女權”、自主解放這一婦女觀轉折鏈條中的一個“關鍵人物”。

自吳孟班首倡“女權”之后,“男女平權”之說開始流行開來。1904年,天津女子呂碧城繼續唱說“女權”,成為北方女界提倡“女權”的先聲。這位出身書香仕宦之家但不願受家庭壓抑束縛的女子,剛過20歲便走出家庭尋求自立。她在《大公報》上發表詩文,提倡女學和女權。她倡辦女學的目標,不只是使女子“助國家之公益”,還在於“激發個人之權利”。她呼吁女子要自我解放、獨立自主:“須我女子痛除舊習,各自維新,人人有獨立之思想,人人有自主之魄力。”她的呼聲震動社會,遂在新派官紳協助下創辦了北洋女子公學,她自任總教習,成為北方女界領袖和著名女教育家。

二

秋瑾的大名今人皆知。《晚清女子國民常識的建構》為我們展示了這位“女杰”是怎樣由“家庭革命”走向“社會革命”的歷程。她婚姻不諧,痛感舊家庭制度下女性是“一世的囚徒,半生的牛馬。”遂立志“欲以一身挽回數千年之積習,使吾國二萬萬女子脫此沉痛,以達其自由之目的。”為達此志向,她倡興女學,並先行“家庭革命”,以中年之婦而離家棄夫、放下一雙小兒女,單身赴日求學。面對外敵環伺、亡國滅種的危局,她鄙視軟弱無能、苟且偷生的一眾男子,她自號“鑒湖女俠”“漢俠女兒”“競雄”,宣稱“掃盡胡氛安社稷,由來男女要平權。”起而與男子並肩革命、策動起義,直至慷慨就義,譜寫了一曲傲視群雄、名彪史冊的現代“女俠”之歌。

比秋瑾稍后到日本留學的女子何震,創立“女子復權會”,創辦《天義報》,宣傳鼓動“女界革命”。她主張“天賦之權,男女所同。”要“盡女子對於世界之天職,力挽數千載重男輕女之風。”她高張“實行男女絕對平等”的旗幟,她批判男女不平權的“妻從夫姓”習俗,並率先實行父姓加母姓的“雙姓”,直至“廢姓”,引時人注目。雖其言論或有偏激,其主張也引起爭議,但她從制度設計和社會理想上推進“女界革命”的探索,正如本書作者所贊,具有“思想深度與理想光輝”。

《晚清女子國民常識的建構》舉出的幾位最先發聲倡導女權的晚清知識女性,其言其行震動當時男權當道的社會,或被稱為“奇女子”,或被譽為“女豪杰”,她們高亢的“女權”第一聲,穿越百年,余響至今,而今日女性也莫不受其澤惠。一般所稱近代“文人”,多指男性,說到女性時則往往用“女作家”“女詩人”“知識女性”等“差別性”稱謂。本書則將女性也納入“文人”名下,也算是“男女平權”的歷史回聲吧。

作者自述:夏曉虹

《晚清文人婦女觀》在我的寫作生涯中是歷時最久的一部著作,此書對我也具有特別的意義。

記憶仍清晰如昨日:1994年7月下旬,其時尚任職於《北京日報》的孫郁君向我約稿,因聯合國第四次世界婦女大會轉年9月初將在北京召開,他有意主編一套“女性文化書系”,邀我加盟。1995年春季的研究生選修課,我報的題目就是“近代文人婦女觀”。由此催生出本書的前兩章——“晚清婦女生活中的新因素”與“晚清婦女思想中的新因素”。在課程的進行與孫郁的催促聲中,到5月7日,書稿好歹湊出了四章,字數約莫有了十五萬出頭,便急忙交稿。而我的抱愧更在於,送出的書稿只是半成品,個案研究僅得兩家,且均為男性,顯得零落而不成陣勢。

而以此書為開端,我在近代女性研究的道路上也越走越遠,且興致日高。2004年印行的《晚清女性與近代中國》以及近日出版的《晚清女子國民常識的建構》,便都是這本半成品的嗣響。而歉疚之情與補闕之願也一直不曾遠去。利用各種約稿與會議的機會,我先后完成了關於秋瑾、何震、吳孟班、金天翮與呂碧城各文。至於其他兩章又是另一種情形。限於篇幅與論題,文筆不免局促,觀照點也相對單一。因此,現在這部增訂本盡管比最初版本添加了五章又一節(第一章第五節“婚姻自由”為新增),卻仍然留下了遺憾。

其實,“晚清文人婦女觀”本身就是一個開放性的話題,個案的選擇可以不斷增加。本次的增補重點是在女性人物上著力。不過,初編計劃內的康有為仍然未能現身,即使一直有意納入的梁啟超也失於機緣,無由在列。而種種不完滿,又給予筆者新的希望與動力,一如初版《晚清文人婦女觀》的缺憾,反而激發了此研究課題的日漸深入與擴大。

(李長莉,作者為中國社會科學院近代史研究所研究員)