第69屆戛納國際電影節北京時間今天凌晨落下帷幕。80歲的英國老牌導演肯·洛奇憑借《我是布萊克》獲得金棕櫚大獎,這也是他在10年前憑借《風吹麥浪》后二度捧起金棕櫚。27歲的加拿大導演哈維爾·多蘭則延續了自己在戛納的好運,他執導的《只是世界盡頭》拿到了評委會大獎,但這一獎項的歸屬卻飽受爭議。

演員獎項方面,出演菲律賓影片《羅莎媽媽》的杰卡琳·羅莎獲封最佳女演員,《一次別離》導演阿斯哈·法哈蒂新作《推銷員》的男主角沙阿巴·胡塞尼奪得最佳男演員獎,同時該片也獲得最佳編劇獎。

述評:

誰在說這屆戛納被一群眼瞎的評委毀了

如果用一個詞來概括本屆戛納電影節的評獎,那無疑是“冷門”,幾乎各大媒體都用“質疑”、“噓聲”、“爆冷”這些字眼來報道最終的獲獎結果。按照場刊以及大部分媒體的預測,口碑佳作《托尼·厄德曼》、《畢業會考》、《她》是本屆戛納電影節的熱門種子。《托尼·厄德曼》和《她》的女主角是影后的熱門人選,《畢業會考》的男主角也備受期待,而多蘭的《只是世界盡頭》則在放映期間遭到了媒體的不少差評……然而,最終的結果讓媒體和影迷大失所望,法國雜志《電影手冊》甚至在官方推特上吐槽:“一屆相當不錯的戛納主競賽被一群眼瞎的評委毀了。”

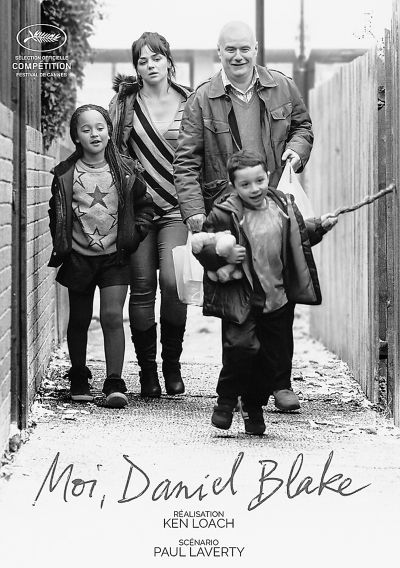

最終捧起金棕櫚的《我是布萊克》還算是爭議較小的。英國現實主義大師肯·洛奇的作品一向以寫實自然的技法與社會性題材見長,他長期關注社會低下階層生活、勞工權益,作品屢次獲得國際電影節多個獎項,包括戛納電影節金棕櫚獎及威尼斯電影節的終身成就獎。此次獲獎的《我是布萊克》也是同類題材,肯·洛奇以一貫細膩的手法講述了一個藍領老人和英國不公平的社會保障制度抗爭的故事,雖然突破不大,但仍憑借其人文情懷打動了評委們。

在最佳導演這一獎項上,本屆戛納評委會玩起了“雙黃蛋”。羅馬尼亞導演克裡斯蒂安·蒙吉和張曼玉前夫、法國導演奧利維耶·阿薩亞斯同膺殊榮。克裡斯蒂安·蒙吉的《畢業會考》此前放映后已經收獲一片好評,影片講述一個小城醫生為了讓被性侵的女兒順利畢業而不惜一切代價的故事,導演敏銳地捕捉到了家庭生活中的細膩情感,並通過日常生活的刻畫揭露社會時弊,展現小人物的道德困境。克裡斯蒂安·蒙吉是羅馬尼亞電影的代表人物,2007年憑借《四月三周兩天》一舉拿下第60屆戛納電影節的金棕櫚獎, 2012年又憑借著《山之外》摘得最佳編劇的桂冠。但奧利維耶·阿薩亞斯能憑借《私人採購員》與蒙吉共享最佳導演這一獎項,則十分令人意外,場刊對這部影片僅給出2.3分。

得到最多噓聲的恐怕還是戛納寵兒、27歲的加拿大導演哈維爾·多蘭。即使場刊打出1.4分的差評,也沒有打消評委們對這位青年導演的青睞。2009年,20歲的哈維爾·多蘭就憑借其導演處女作《我殺了我媽媽》獲得第62屆戛納電影節三項大獎。2010年,他又憑借《幻想之愛》獲得第63屆戛納電影節年輕視線獎。2012年,他的《雙面勞倫斯》入圍第65屆戛納電影節一種關注單元一種關注大獎。2014年,他的《媽咪》又獲得第67屆戛納電影節評審團獎。翻看這位天才導演的履歷表,幾乎可以說是戛納電影節見証並成就了他的一切。但這一次他帶來的新作《只是世界盡頭》差評一片,被認為是他個人“最令人失望的作品”。或許是有不少委屈,這位天才導演在領獎時竟然當場落淚,他表示,自己非常感謝評委們能夠理解到他電影裡想要傳達的情感,不管別人怎麼想,他覺得最重要的是堅持自己。

然而,無論最終的獲獎名單引發了多少噓聲,真正讓中國電影人尷尬的是,本屆戛納電影節不僅沒有任何一部華語電影入圍任何一個單元,而且在各個單元的評委陣容中也沒有任何一位華語電影人。可以說,這是一屆“零華語”元素的戛納電影節,留給華語媒體的依然隻有那幾位“毯星”爭奇斗艷的花邊新聞。(記者李俐 新華社圖)

獎單:

最佳影片金棕櫚獎:《我是布萊克》肯·洛奇(英國)

評委會大獎:《只是世界盡頭》哈維爾·多蘭(加拿大)

最佳導演獎:克裡斯蒂安·蒙吉《畢業會考》(羅馬尼亞)、奧利維耶·阿薩亞斯《私人採購員》(法國)

最佳劇本獎:《推銷員》阿斯哈·法哈蒂(伊朗)

最佳女演員獎:賈克琳·喬斯 《羅莎媽媽》(菲律賓)

最佳男演員獎:沙哈布·侯賽尼《推銷員》(伊朗)

評審團獎:《美國甜心》安德裡亞·阿諾德(英/美)

最佳長片處女作獎:(金攝影機獎):《女神們》Houda Benyamina(法國)

最佳短片獎:《時間代碼》Juanjo Gim?nez Pea(西班牙)

短片評審團特別獎:《與魔鬼共舞的女孩》Joo Paulo MirandaMaria(巴西)

榮譽金棕櫚獎:讓-皮埃爾·利奧德Jean-Pierre Leaud(法國)