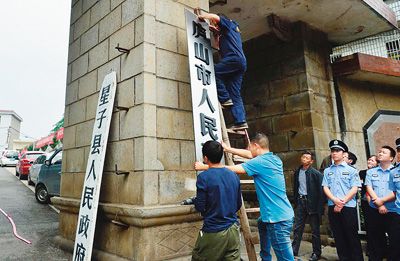

5月30日,江西省廬山市正式成立。圖為工作人員懸挂廬山市人民政府的牌子。一旁是剛剛取下的星子縣人民政府的牌子。新華社記者 周 密攝

曹 一作(來源:新華每日電訊)

這些天,作為《人民日報》高級編輯的李輝很忙,很多網站、報紙爭相採訪他。“這說明國人如今對像地名這樣傳承地方文化符號的東西更重視了。”在人民日報社編輯樓的咖啡廳坐定,李輝笑著解釋。18年前,李輝寫下《可惜從此無徽州》一文,反對將徽州改為黃山。今年4月,借全國開展第二次地名普查契機,李輝再次撰文《地名是我們回家的路》,引發黃山是否復名徽州的大討論。

近年來,一些地方改名時有發生。今年5月30日,江西省廬山市正式挂牌成立,原廬山區更名為九江市濂溪區﹔今年初,貴州省遵義市遵義縣也改為播州區。同時,水城縣欲改為“夜郎市”、琅琊山“會峰閣”更名為“琅琊閣”……這些地方為什麼要改名?為何要復名?相關社會學家表示,地方改名涉及復雜利益博弈,它不一定等於發展,政府決策應吸取專家和群眾意見,減少改名導致的割裂傳統等負面影響。

地方復名

利益糾葛還是賡續傳統

“曾聽某省民政廳干部講過這樣一個故事。一位台灣老兵讓孩子回來尋根。孩子歸來,卻難以找到,原來這個地名早已消失。經過民政廳翻閱檔案,才找到原來地名。這位老先生寫信來感謝民政廳同志,並說:‘你們經濟發展得很好,建設也很好,但是地名不要改。地名是我們回家的路標。’”

李輝說,這個故事深深感動了他,“中國人都有尋根觀念,一個地方地名和當地文化、家族傳統相連,對於海外華僑華人更是如此。”

早在1996年,李輝便呼吁將荊沙恢復為荊州,兩年后,荊州地名恢復。2001年,李輝撰文《襄樊何故稱襄陽》,推動襄陽復名。但由於襄樊這一名稱早在上世紀50年代就開始使用,整個更名過程持續了近10年。

對於襄陽復名得以實現的原因,李輝表示主要是當地政府的響應。“對於襄樊這兩個字,尤其是當地政府到海外招商時,很多海外華僑華人表示不知道在哪裡,對新地名沒有認同感,這是襄陽復名成功的關鍵。”李輝說。

徽州更名黃山市已近30年,其復名意義何在?李輝認為,徽州區域性文化的豐富性在全國也十分少見,比如徽派建筑、徽墨、宣紙、徽商,都是歷經千百年形成的。“如果這個地名能夠恢復,對中國各地今后地名的穩定性來說會是一個很好的案例。”李輝說。

安徽歷史文化研究中心主任翁飛對此頗為贊同,“自上世紀80年代以來,20多萬件反映徽州民間社會實態的文書契約陸續被發現,被稱為20世紀繼甲骨文、漢晉簡牘、敦煌文書、明清大內檔案之后的第五大發現。此外,研究徽州商幫、民俗等的徽學,已成為與敦煌學、藏學並立的中華文化三大顯學之一。而這一切,是‘黃山’二字所不能包容的。”

近年來,安徽民間要求恢復徽州的聲音一直很強烈,但當地政府的態度令人玩味。

今年4月,黃山市民政局相關負責人接受人民網安徽頻道採訪時表示,更改市級名稱是一個非常重要的事情,作為民政部門,將深入調研,盡早提出建議。而在2014年,該局回應《省長,我建議把黃山市改名為徽州市》的群眾來信時則稱:“黃山建市以來的發展成就表明,成立地級黃山市的決策是完全正確的”。

“這其中有歷史原因,也有行政區劃改革和地方財稅利益分配和使用等多種因素的影響。”中國人民大學社會學教授陸益龍是安徽省樅陽縣人,他對本報記者表示,行政區劃結構發生了很大改變后,復名“徽州”就不是簡單恢復一個名字那麼簡單,而是涉及行政區劃問題。不過他同時表示,“在現有體制下其實這些都是可以解決的”。

地方改名

整合資源還是刮“復古風”

除了恢復地名,一些地方也在進行改名。

今年5月30日,江西省廬山市正式挂牌成立,當地民眾爭相來到市政府門前拍照留影。改名后的廬山市由江西省直轄、九江市代管,此次改名還涉及將原廬山區更名為九江市濂溪區、原星子縣被撤銷、其下的蓼花鎮也更名為星子鎮等。

為何要進行此次改名?九江市公布的數據顯示,此前圍繞著一座廬山,有廬山管理局(管理景區33.8%面積)、廬山區(管理景區28.6%面積)、星子縣(管理景區33.1%面積)、九江縣(管理景區4.5%面積)4家單位分割管理,導致“山上山下”不一樣、“山南山北”不一樣。

因此,早在上世紀80年代末,廬山各界便開始了設市的動議。此次調整前,九江市各級政府做了大量調查工作,經過廣泛調研,大多數老百姓都贊成設立廬山市。

九江市委書記楊偉東表示,換個“馬甲”其實不簡單,應該看長遠。廬山設市后將努力做好“環廬山、大廬山、泛廬山”文章,實現“1+1>2”的效果。

除了統一資源和管理,算文化賬也是一些地方改名、復名的動因。今年初,貴州省遵義市遵義縣改設播州區,並對相關鎮進行改名。據介紹,播州一詞從唐朝貞觀十三年出現,到明萬歷二十八年結束使用,前后存在了960多年。

遵義縣縣委書記黃國宏說,新的播州區將從以往的“單打獨斗”融入遵義全市發展的“大合唱”舞台,有利於遵義文化旅游產業發展。

值得注意的是,一些地方出現了借傳統文化、借依傍古人等進行“復古改名”的現象。例如鹿邑縣欲改為“老子縣”、水城縣欲改為“夜郎市”,琅琊山“會峰閣”則在古裝電視劇《琅琊榜》熱播后悄然更名“琅琊閣”,一些地方更是為了“西門慶故裡”之名爭得面紅耳赤。

國家行政學院副教授胡穎廉表示,像涉及行政區劃調整以及相應的改名問題,政府決策應努力追求更加科學,多吸取專家和群眾意見,避免給群眾留下“關起門來決策”的“拍腦袋”印象。

陸益龍也認為,借古人、名人、名山大川等改名、復名,在短期看可能會帶來一些經濟效益,但從一個地方的長期發展來看,制定符合地區實際的經濟政策,找到地方可持續發展之路才是正途。

本版稿件均由本報記者彭訓文採寫、整理