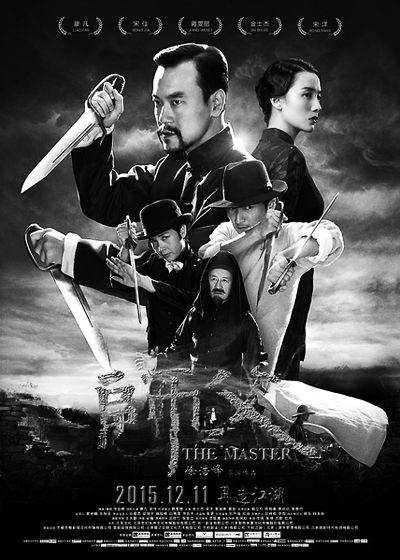

▲《師父》電影海報

▼《箭士柳白猿》電影海報

徐浩峰在《師父》新聞發布會上手持八斬刀侃侃而談其功夫情節。

本報記者 和冠欣攝

喻若然

最近半年以來,徐浩峰一直處於電影圈的話題中心,媒體曝光率極高。去年底,他憑借《師父》拿了台灣金馬獎最佳動作設計,今年3月又上了新片《箭士柳白猿》,接著馬不停蹄地宣布了《刀背藏身》和《天涯明月刀》的新片計劃。4月,《師父》入圍了北京國際電影節“天壇獎”,並最終斬獲最佳男配角。漸漸地,人們已經不再稱他為“《一代宗師》編劇”、“《道士下山》原著作者”。作為電影導演,徐浩峰漸趨自成一派。

我們約在宣武門一家咖啡館見面。他遲到了一會兒,進來以后,忙向我和同事道歉。他有著典型北方男人的塊頭,卻長了一張讀書人的臉,白胖的面龐上架著細邊眼鏡。相術上說,這是男生女相,武人文相,主富貴。但他的運途卻起步很晚,畢業后幾乎在家宅了8年。不知是否因長期的書齋生活,他顯得儒雅而羞澀,開玩笑時,總是自己先莞爾,露出男童般的稚拙神氣。他的語速平緩,不疾不徐,聲音低沉渾厚,幾乎能感到胸腔的有力振動。聊了兩個多小時,他沒有抽煙,也沒有要求去吸煙區,離開時,禮貌地主動鞠躬告辭。一言一行,皆如舊式文人。

退而求其次的人生

徐浩峰出生於老北京顯赫一時的書香門第。他的二姥爺李仲軒是形意拳大師的傳人,中華武術最后輝煌的見証者﹔姥爺的祖父是清代著名武將王燮,王燮的弟弟則是“百日維新”的參與者、著名語音學家王照﹔再遠一些的祖先,是鴉片戰爭中的武將英烈王錫朋。一門幾代文武英杰,名士風流。紀實文學《逝去的武林》續篇《高術莫用》一書,曾對王家各代傳奇人物做過詳細介紹。但民國以后,他家幾乎不可避免地衰落下去。“從小就聽家裡人說:我們家已經落魄了一百年了。”他慢悠悠地說。書寫民國武林成了他一生最大的情結。他其實是講老輩的規矩如何走向崩壞。“不是一種武器取代了另一種武器,而是一種道德取代了另一種道德,才會發生某一個階層的毀滅。”

盡管家道中落,官宦世家的士大夫情結卻連同清高矜持的氣質一起,在他身上延續下來。大學時代就讀北京電影學院導演系,他一度是學生領袖,帶領同學們高談闊論中國電影的未來。然而,當同班同學賈樟柯享譽世界影壇時,他卻賦閑在家讀書寫作。“跟人談投資的時候總覺得自己很傻,太羞愧了,干不了這事。”談及此,仿佛情景重現般,他臉上浮現出一絲赧然。

幾乎所有徐浩峰小說都在談“以退為進”的生存哲學,他也屢屢將此明示。在《道士下山》癸巳年修訂本自序中,他寫道:“人生有退處,退一步,海闊天空。容許人逃身逃心,才是成熟社會。”短篇小說集《刀背藏身》序言:“刀法是防御技”,“武俠小說是一棱刀背,幸好,有此藏身處。”《大日壇城》講“失位者爭先”的藝術:“讓人殺盡自己的一塊棋,換取在他方的主動權。”影評集《刀與星辰》后記裡的最后一句話更是撫慰了不少文藝青年:“別急著學什麼,別急著當個能人,青春本就是用來浪費的。選擇做個掙不到錢的人,選擇過狼狽一些的生活……總有人來相依為命,總有急中生智的一天。”

《道士下山》寫於2007年,那時他並未發現自己在寫逃亡,要到6年后,他才會意識到自己的本能選擇。採訪中,他談到了那個轉折性事件。

2013年某日,他和弟弟到外地旅游,途經一處偏僻小廟。廟裡除了佛像,還供奉了一些宋朝禪宗和尚的木雕。正好趕上下班時間,寺廟要關門了,他倆說再看一眼就走,然后,猝不及防地,兩人瞥見一個木雕,模樣幾乎和二姥爺李仲軒完全一樣。

對徐氏兄弟而言,李仲軒不僅是親人,更是武學啟蒙老師,甚至近乎早期精神導師。徐浩峰的第一本出版著作《逝去的武林》,就是李仲軒的口述史。“大眾認可了他,於是間接認了我。我后來可以陸續出書,其實是沾二姥爺的光。”徐浩峰如是認為。但老人於2004年駕鶴西去,沒來得及享用身后的盛名。對此,他耿耿於懷了很多年,感嘆“一個才華橫溢的人,老天給他的回報卻如此之少”。

瞥見雕像的那一刻,他哭了。雖然他心裡清楚,長得相像的人很多,佛教雕像更是能總結中國人的典型相貌,但是那雕像身穿的宋朝禪宗僧袍戴著軟帽,看上去有點像現在的連體帽衛衣,讓木雕栩栩如生,仿若老人在世。弟弟也愣住了,沒哭,但站在佛像前不走,耽誤了很長時間,最后在哥哥的呵斥和寺廟管理人員的催促之下才離開。兄弟倆后來再沒交流這件事,“都覺得太難過了。”

正是這件意外的小事,讓徐浩峰終於釋懷。他感覺老天是在以另一種方式回報二姥爺,於是寬慰自己,“人間除了直接享受十全十美的生活之外,還有另一種退而求其次的生存方式。”他說,“人生很多時候就是得自我欺騙。”這個理性上不成立的結論,卻在他心裡默默成立了。

當導演是徐浩峰青年時代立下的志向,但面對殘酷艱難的現實,當年那位內向矜持、不擅交際的青年選擇退一步,先寫小說,曲線救國。幸好,他熬住了,大器晚成。

他的作品基本遵循著這樣的脈絡:禮崩樂壞的民國時期,恪守傳統的主人公出現,企圖恢復或堅持“規矩”,但“規矩”已失去與之相契的社會制度,最終隻落得退而求其次的結局。然而,他們失位而不失勢,依然保持高貴的人格。在某種意義上,他們的歷程亦是徐浩峰的夫子自道。當傳統文化在當代語境下大多失效,這個“老派人”便通過說史、編故事來緬懷、陪伴失落的文化,甘願做個失落的人,過著退而求其次的人生。

置之死地而后生的藝術

人生后退一步,藝術卻更進一步,把自己逼到死角,反而置之死地而后生。這是徐氏哲學的另一面。

與其溫良恭儉讓的處事風格截然相反,徐浩峰的藝術作品,尤其是電影,風格堪稱激進。處女作《倭寇的蹤跡》從觀念到手法均完全顛覆傳統武俠片路數,充滿實戰技法及冷兵器展示,且不乏超現實的冷幽默﹔快速搖移的鏡頭也考驗著大眾的觀影習慣。第二部影片《箭士柳白猿》於2012年拍竣,當年在北京電影學院舉行的首場觀影,筆者恰好在場,猶記得大學生們爆發出的陣陣哄笑,讓女主演當場紅了眼圈。這部電影一直“冷藏”到今年3月才上映,其間,徐浩峰憑借《一代宗師》拿了香港金像獎最佳編劇,不久前又憑借《師父》拿了台灣金馬獎最佳動作設計。而《師父》作為三部影片中最大眾化的一部,也只是把故事講得更通俗而已,藝術觀念絲毫未見妥協。

他在武俠電影最式微時拍武俠,在“規矩”最沒落的時候講“規矩”。徐浩峰為自己前無古人的風格創造了“武行片”這個類型名詞,“我想從職業角色的角度寫武林人士”。正如那個手持倭刀挑戰四大門派的衛兵(《倭寇的蹤跡》),和誓要在武館林立的天津打出一片天的廣東人陳識(《師父》),徐浩峰從邊緣挑戰主流,大有開宗立派,自成一家的野心。談到對風格不適的質疑,他毫不在意:“看多了就習慣了。”

他的小說,語言是白話文,語感卻是文言文,簡潔如電報,繞過民國后的翻譯腔和新中國成立后的匯報腔,直通“史筆”風格,夾敘夾議。他坦言此舉是為了“避免抒情”,“我對民國以后高八度抒情的方式不太適應。”而他也遠不止想講個好看的武俠故事,時常在書中談古論今,品評琴棋書畫,兼議儒釋道。有別於普遍西化的現當代知識分子,他傳統文化學養深厚,常常用書法解釋琴理,以拳理解釋棋道,甚至以中醫理論解讀電影。它們讓一部分人拍案叫絕,也引發了不少爭議。

採訪中,徐浩峰極少談及個人生活,往往剛碰到邊,便下意識地轉移重心,饒有興致地與記者聊起了相關的傳統文化。他解釋道,“我是屬於觀察和收集型的人,自我意識比較淡。”

成名之后唯一的變化,是身邊熟人突然另眼相看。某日他走進樓下的小賣部,他在該店已有七八年的購物史。不料小賣部老板關切地問道:“您最近特別忙吧?”原來是在電視上看見他了。他愣了一下,為自己尚買不起遠離人群的郊區別墅稍感遺憾,繼而答曰:“看見啦?別跟別人說啊。”言畢,他臉上再次露出男童般的稚拙笑容。

對話徐浩峰

在當代,訴說道德會成為新的文藝思潮

祖先遇過難的家庭,不要求孩子揚名立萬

筆者:你在書齋裡半隱居了8年。如果李仲軒先生不找你幫他寫回憶錄的話,你會安於一直做社會閑人嗎?

徐浩峰:我從小見的都是落魄的人。我母親家是大家族,我姥爺有很多堂兄弟。有的時候說“六爺”,那排行可不是第六,可能是三十六。我小時候,我媽帶著我拜訪各種“爺”,有時候是這個“爺”住在另一個“爺”家裡,就是這個“爺”發展得不好,落魄之后就放棄了,年輕時候住爸媽家,老了以后住到兄弟家,在兄弟家終老。現在的年輕人可能覺得很奇怪,但在老一輩是很自然的事。它有這樣一個民間制度。

住兄弟家的習俗通常是這樣:這人一般帶著五十塊錢,大概相當於現在的五千塊錢,其實就是第一個月飯費,到兄弟家,說:“我也老了,這個送給你,以后我就在東屋住了。”然后直接住下,以后就不交錢了。作為接受的這一方,拿著錢一定要稍微推辭一下,說:“不用給錢,你隨便,不就是多雙筷子嗎?”如果實在是這個人招你討厭,或者說自己經濟困難,拒絕也很簡單,也是一句話:“咱們都老了,還是跟著各自的兒女過好。”如果對方沒有兒女,孤寡一生,就說:“咱們都老了,我這邊還有兒女,要不你去問問誰,或者你再去問問誰。”提的也是堂兄弟,這就行了。

筆者:你家人對你當時的狀態也很接納,沒有強迫你出人頭地?

徐浩峰:是的。因為我們家落魄的人太多了。從小家裡的老人都跟我說:“咱們家已經落魄了一百多年了。咱們不如××家,他們家現在還有人。咱們從你太姥爺那代就落魄了。”“有人”就指的是興旺發達。我們整個家族對落魄的狀態比較理解。落魄百年,大家也總結出來一些生存之道。

祖先遇過難,對子孫唯一的好處,就是這個家庭不要求孩子揚名立萬,因為他受過揚名立萬的苦。我母親的祖輩人,有的被人追殺,有的死無全尸,有的被暗殺,還有人被處死。一般家庭的孩子,如果他不善於人際交往,父母一定要把他反社會的人格調教過來,這樣他才能有正常的人生。但在我姥爺家沒有這個。一個孩子格格不入,有逆社會的傾向,他們頂多說一句:“這孩子像我。”這事就完了。

他們其實始終是拿小孩出生的那個狀態去看待人。我經常聽見老一輩人見到自己兒孫的那種感慨:嬰兒一抱到懷裡,什麼讓孩子建功立業這些想法都沒了,唯一想的就是讓他平平安安。你會很感動,果然是見到下一代,他們自己也開悟了,但是可別相信這個。等孩子一上小學,他們的心態就全變了:你怎麼那麼笨,你將來怎麼辦?

但是舊社會基本都是我們家這樣的。因為舊時代是長子繼承制,為了防止上一代積累財富,下一代哥兒幾個一分家,你這家就敗了。所以舊時代都是長子基本拿到遺產的80%,剩下20%是由父親的夫人和其他兄弟去分。長子一定是夫人生的,所以等於90%都歸長子和夫人了,剩下10%是其他所有人分。以前是這樣的一個社會制度,所以說養成一個世俗習慣,如果長子稍微仁義一點,就會說“我做主了,咱們不分家,下一代再分家,大家還是按平均制生活。”

但是如果說要發展,要分家,其他人過得不好,就有權利到長子家裡,要求住那兒。后來中國人因為戰亂,因為土地改革,沒有了舊有的生存環境,但這種習俗就在民間遺留下來了。其實長子他們家也不富裕,但是其他兄弟隻要生活不好,就理直氣壯地回來。因為當初分家你都得大份。后來變成了一個慣例了,就是你沒得大份,我也有權利過來住。

想與古龍進行“技痒”式對話

筆者:最近你有兩部電影計劃公開,《刀背藏身》和《天涯明月刀》。前者還是您自己的小說改編,這比較好理解,因為您是作者導演。但是后者是古龍小說改編的網游,看上去是一個非常商業的項目。

徐浩峰:古龍對我們上世紀70年代出生的北京孩子影響非常大。他經典的十幾部作品我全看過。

我們70年代的孩子正好趕上街頭暴力的尾巴。初中的時候北京街頭打群架,我是有記憶的。古龍小說裡有街頭打斗的印記,這是他最大的特色。拍古龍的電影,感覺像是跟古龍進行一次“技痒”式的對話。這個游戲版權在騰訊影業手裡,他們找我,我就跟他們合作了。

朱天文曾經說,她過了40歲以后重新看張愛玲早年的作品,能看到以前不可能看出來的一些技巧,哪些地方是張愛玲憑借才華掩蓋了她對某些生活實情的不了解。因為她作為一名作家,活到比當年的張愛玲歲數還大以后,不僅閱歷多了,自己的技巧也成熟了。我對於古龍的心態也是如此。

筆者:古龍和你的風格都很鮮明,改編起來,誰會向誰臣服?

徐浩峰:以畫家來舉例,即使是畢加索這樣的大畫家,在他自己的繪畫生涯裡面,也會留下對前輩畫家的模仿之作,比如安格爾、委拉斯凱支。中國的文人畫也有類似傳統。仿作是藝術家的傳統,而不是個體行為。

如果我來拍古龍電影,我一定尊重古龍,但是會以我多年對武俠文化的積累,去對古龍進行復原。我按中國傳統文人畫的方式拍古龍先生的小說。傳統文人畫裡,當你仿范寬、仿王羲之的時候,是不允許個人耍寶的。我也不會拿古龍來耍寶。

訴說道德將成為新的文藝思潮

筆者:閱讀您小說的時候,會感覺語言風格很像劇本,文字很簡潔。比如描述一個人離開,就用“匆匆退下”四個字交代完畢。你是怎樣形成這種語言風格的?

徐浩峰:我們的很多小說是用抒情散文的方式在寫,這可能是受當時民國翻譯體的影響。因為西方文字講究邏輯性,為了信息清晰,要方方面面都說完。但是翻譯成中文之后,就會覺得太?嗦了。為了讓這個信息在中文裡閱讀順暢,隻能再多寫一點,把它變得抒情。

真正的中國古典文學很簡潔,抒情的地方並不多,前面都在交代信息,最后留一點空白抒情。民國以后的中國文學通篇抒情的情況是歷史上很罕見的,我對這個不太適應,所以就形成現在這種文字,類似“史筆”,簡潔明確,抒情不多,通常藏在一個動作描述裡。太直白就不動人了。

民國是受俄羅斯詩歌影響比較大,好像文學就一定是高八度的抒情,高爾基的《海鷗》,《海燕》,郭沫若的《鳳凰涅槃》,都是高八度的抒情。這詩是讀出來還是唱出來,用詞不太一樣。我希望我寫的是適合於閱讀的小說。

筆者:你是作者導演。但無論你自己還是公眾,都會認為《師父》是你三部電影中最大眾化的。你為什麼要選擇變得大眾?

徐浩峰:因為跟大眾交流不是一件不好的事,沒有技巧地跟大眾交流才是不好的。我做大眾電影,是希望符合電影史上大眾電影的規律。

大眾電影真正規律,就是道德、信念、陰謀。

筆者:這幾年你的知名度越來越高。你提到,這個現象和當下的社會思潮有關系,因為大家對舊人舊事開始重新感興趣了。你認為這波思潮會是新一輪“文藝復興”的開端嗎?

徐浩峰:我們這一代做大眾電影和大眾文學的人,勢必會成為文學史和電影史上最講道德的一群人。因為中國電影史和新文學是以反道德起家的。反了一百年之后,中國社會陷入巨大的道德迷茫,我們現在還不斷地在吃道德迷茫的苦頭。道德是利益的底線,一旦突破這個底線,就會產生暴力。我們現在經常會遭遇很多歇斯底裡的事,一些突發性的暴力,因為別人沒有底線的意識,或者他是不斷試探你的底線,來完成自己的利益。從清朝末年開始,我們以反道德作為文藝思潮。但在當代,訴說道德會成為新的文藝思潮。

以前的商業講究的是童叟無欺。現在好多影視作品,掀新娘的紅蓋頭,都是拿手來掀。以前掀新娘的紅蓋頭,是拿秤杆來掀。因為秤杆上面一共有16顆星標,7顆代表北斗七星,6顆代表南斗六星,還有3顆代表福祿壽三星。為什麼以前中國人做生意害怕缺斤短兩?因為秤杆上有16顆星宿,你去欺騙別人,就是直接損自己的陰德。拿秤杆給新娘掀蓋頭,是你得憑著16顆星宿,才能看見新娘的臉。秤杆是中國傳統社會的神器,很尊貴。

現在一說商業,都是以缺斤短兩,掙昧心錢作為潮流。你老實的話,會被罵沒本事掙不著錢。你去講道理是沒用的。但是如果你寫一個故事,拍一部電影,把這種文化落實在“秤杆掀紅蓋頭”,大眾得到這個形象,他就能參照自己的生活。我就想做點這種事情,給年輕人看看“秤”。這是電影的好處,它的形象對人感染非常大。

今后我還要再做幾部大眾電影,因為現在做大眾電影是我研究的課題。我要把我對大眾電影的研究用來拍電影,而不是說我活不下去了,要拍商業片掙錢。

筆者:對你來講,拍電影似乎跟掙錢關系不大。

徐浩峰:拍電影很難掙到錢。你拍電影還想掙錢?