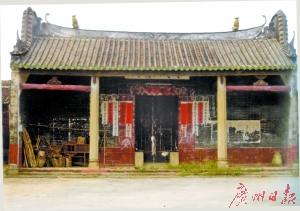

雲石趙公祠

南越國開國武帝趙佗像

南漢的建立者劉龑

龍崗村朱家宗祠

明太祖朱元璋像

雲石趙公祠檐下磚雕斗拱

趙佗所建立的南越國,是嶺南開發中一個重要的歷史階段。趙佗不僅創立“東西萬余裡”的南越國,更是平定嶺南,大規模開發建設這一片在當時相當程度上尚屬“蠻荒蒙昧”的地區,促進政治、經濟、文化發展的功臣。之后的南漢、南明也不同程度推進了嶺南地區的開發。南越、南漢、南明統治者分別為趙、劉、朱姓。雖然現在分布在嶺南地區的這三姓族人,並不一定都是幾個家族的直系后裔,但幾大家族的興起,對該姓族人在嶺南的分布,確實起到了重要的作用。

文、圖/廣州日報記者卜鬆竹

趙

趙佗是趙氏入粵的先驅

據了解,廣東趙氏族譜版本雖多,所記載的先人均追溯到趙匡胤、趙匡義、趙匡美三兄弟。而入粵趙氏,據言可以追溯到南越國的開國武帝趙佗。

秦朝,真定人(今河北正定)趙佗任南海郡龍川縣令(今廣東龍川),后為南海尉,於秦朝末年兼並了桂林、南海和象三郡,建立了南越國,漢高祖劉邦封其為南越王。此后,趙佗的子孫繁衍於今廣東、廣西兩省之間一帶地區。五代時期,劉龑在廣州建立南漢政權,洛陽人趙光裔、趙光逢、趙光胤三兄弟又在南海安家。

南宋滅亡后,宗室趙氏散逃至澎湖、潮陽等地,后在閩、粵一帶繁衍。

廣州增城區中新鎮高車村,是趙氏族人集中的一個歷史悠久的村落。據考証,趙氏入粵源流有三派,這裡的趙氏,是三派之一的魏王派。村中現有村民600多人,分為本地趙和客家趙兩支,本地趙約佔三分之二。本村人稱客家趙為“二房”(宋太宗為二子),本地趙為“三房”(魏王為三子),彼此關系融洽。

“二房”、“三房”是怎麼來的呢?具體而言,南宋的第一個皇帝趙構——宋太宗趙匡義一脈——將帝位傳給了宋太祖趙匡胤一脈的后裔。而宋太宗一脈宗室的則有許多南遷。他們多由南宋京城臨安遷出,散居於南方民間。魏王趙廷美一脈則主要是在趙廷美遷居房陵之后不久,散居各地的。

村中的趙氏祠堂始建於清,后有維修。坐西朝東,五間三進,建筑佔地558.25平方米。硬山頂,鑊耳封火山牆,灰塑龍船脊,綠灰筒瓦。青磚、土坯磚砌牆,紅砂岩石腳,青磚鋪地。村中另有一座“香火祠堂”。

此外,廣州在白雲區棠景街京溪村還有始建於明代的趙氏祠堂,以及位於越秀區大小馬站79號的“平所書院”(趙家樓)等與趙氏有關的遺跡。平所書院由浮石村先賢趙恆伯(號平所)在清嘉慶年間興建,建筑面積1000多平方米,庭園南面為高12米的奎樓,上刻“文閣”二字,是大小馬站、流水井書院群中最華美的奎樓。

劉

南漢劉氏先祖潮州為官廣州經商

南漢從后梁貞明三年高祖劉典稱帝建國,到宋開寶四年后主劉攝兵敗被俘,割據嶺表共55年。若追溯至唐天裕二年,劉隱正式擔任嶺南清海節度使算起,劉氏政權存在長達67年。與同時期的南方政權,如前后蜀、馬楚、閩、荊南等相比,算是存在時間相當長的。

學者陳欣指出,入宋之后,劉氏后人長時間受到趙宋王朝的特殊照顧,至南宋時期依然如此,“后主共得四子,皆入宋為官。長子劉守節,累官崇儀副使。次子劉守正官至崇儀副使。及卒,太宗聞其家貧,詔月給萬錢。三子守素,宋真宗咸平年間,官侍禁,家甚貧,真宗語宰相曰‘諸偽主子孫率多窘迫,蓋僭侈之后不知稼穡艱難所致也。’賜白金百兩與之。未幾,遷至內殿崇班……四子守通,為供奉官”。之后宋代的多位皇帝也都對包括南漢在內的唐宋之際割據政權統治者的后人,給予授予官職等方面的優待。

陳欣認為:“劉氏后人在有宋一朝應該能因其先人以蔭補官或受到特殊照顧。然受制於史籍所缺,無法對劉氏血脈的具體傳承作一詳細考述。自劉提孫克昌、國昌后,了無記錄。”

陳欣認為,這支劉氏的祖籍應當是蔡州上蔡,而非他們自稱的彭城,其先祖劉仁安可能曾從福建仙游到潮州為官,之后因戰亂,不得北還,且因經商之便,到廣州定居。之前曾有日本學者藤田豐八認為這支劉氏是來閩粵經商的大食商人的后裔,也有國內學者劉美崧認為他們屬於俚僚人系統。但主流的意見仍認為,他們是從北方遷來嶺南定居的漢族。

唐末五代初年,劉氏一族的領袖人物劉謙在封州逐步積聚起充足的軍事和物資儲備,為其子劉隱、劉龑確立劉氏藩鎮地位打下了扎實的基礎。作為廣州軍中牙將的劉謙,先是和出身京兆大族的嶺南地區最高長官韋宙的侄女聯姻,為自己找“靠山”后大力整備軍力,維護地方安定,發展社會經濟。之后其子劉隱掌權,將這一軍事集團的中心從封州轉移到廣州,為之后的南漢立國奠定了基礎。

朱

南明廣東兩政權曾互相攻擊

廣東是朱姓族人最主要的分布區之一。

朱姓起源據稱主要有五大支系:朱襄氏之裔、曹姓、狸姓、子姓和外族的改姓。重要的由其他姓氏改姓朱的有施、康、李、范、舒、邱、胡等姓,尤其明帝王的賜國姓朱,其人數之多,數目之大,是歷史上罕見的。

朱姓早期主要在沛國相縣(治所在今安徽濉溪縣西北),因而“沛國”后來成了朱姓的頭號郡望。其后,大者有沛國、丹陽、永城、錢塘、義陽、太康、河南之九族,顯於漢唐之間。有明一代,朱姓更在全國得到迅速發展。在當今中華姓氏人口排序中,朱姓成為名列第14位的人口大姓,尤以江蘇、廣東、浙江、河南為多,佔到全國漢族朱姓人口的44%。

秦漢時,朱姓已普遍分布於中原和華東地區,尤其在江蘇南部興起,形成江南朱姓大族。同時由中原向西北的陝西挺進,至東漢末,朱姓的足跡已西達四川、南抵福建。唐朝時朱姓已出現在廣東。明朝是朱姓的鼎盛時期,朱元璋大封同姓王,大賜國姓朱,這樣朱姓迅速地向全國發展,特別是明初向雲南的進軍和屯墾,西南地區的朱姓得到很大的發展。明朝末朱姓進入了台灣地區。明朝朱姓大約有186萬人,約佔全國人口的2%,列為第十一位。宋元明600余年,朱姓人口主要由北方向東南、南方遷移,同時也向西北和西南運動。

可以看出,雖然南明與廣東有密切的關系,但朱姓在廣東的分布則遠早於此。實際上,許多廣東族譜、祠堂將宋代大學者朱熹奉為遠祖。不過,對於進入廣東的朱姓宗室族人來說,南明確是一段慘烈而深沉的記憶。文史學者黃淼章指出:明亡之后,廣東一省在半個月內同時建立了兩個南明政權——肇慶的永歷與廣州的紹武。遺憾的是,在人心惶惶、降將如潮的情況下,面對清軍的駿馬彎刀,永歷和紹武朱明皇裔們卻在為爭奪所謂的正統地位而大動干戈,不但重演了閩、浙唐王和魯王兄弟相爭的鬧劇,更主要的是分散了南明抗清的力量。

不過紹武帝被俘后的氣節仍值得后人稱道。紹武帝自縊殉國后,有人將紹武、蘇觀生等15人葬於廣州城北象崗山北麓,正面豎墓碑,中刻“明紹武君臣塚”。1954年因象崗山基建,紹武君臣塚遷葬於廣州越秀公園木殼崗﹔1963年3月廣州市政府公布為市級文物保護單位。1981年再遷葬於越秀公園南秀湖畔。