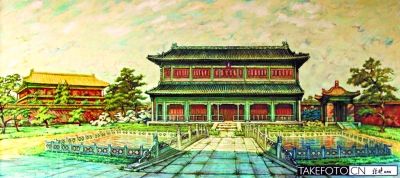

故宮文淵閣 李可才/繪 TAKEFOTO供圖

近日,揚州市向故宮博物院捐贈影印文津閣本《四庫全書》一套,在文化界引起極大反響。

《四庫全書》由清朝乾隆皇帝主持,由總編纂紀昀等360多位學者費時十年編撰而成。《四庫全書》編撰結束后,共抄錄7套,分別藏於當年的紫禁城文淵閣、圓明園文源閣、盛京(今沈陽)文溯閣、承德避暑山庄文津閣和揚州文匯閣、鎮江文宗閣、杭州文瀾閣。

《四庫全書》修成迄今已有200余年。在這200多年間,文源閣本、文宗閣本和文匯閣本皆已蕩然無存,文瀾閣本大量散佚,后經補抄才基本配全,而文津閣本、文淵閣本和文溯閣本則保存完整,目前分藏於中國國家圖書館,台北故宮博物院和甘肅省圖書館。

此次揚州市捐獻的影印文津閣本《四庫全書》,將按照經、史、子、集四部分別安放於故宮博物院內的文淵閣、昭仁殿中。這也是自1933年《四庫全書》因躲避戰火運離故宮文淵閣后首次“書閣合一”。而其他的六座藏書樓也經歷了不同的命運。

1 文淵閣

乾隆皇帝的藏書樓

乾隆三十七年(1772年),時任安徽學政(省教育廳廳長)的朱筠上書乾隆皇帝,請求對明代第一百科全書《永樂大典》進行詳細檢閱,以便從中輯佚出一些已經在民間失傳多年的古書,並將這些書籍重新繕寫。這個提議引起了乾隆皇帝的高度重視,次年二月,他便下令成立四庫全書館,並任命親信的軍機大臣為總裁官,當月又增加了兩名總裁官以提高工作效率。這項工作斷斷續續一直持續了十余年,共收錄各類書籍三千余種,總計近八萬卷,因其所收錄的書籍按照門類分為經、史、子、集四個部分,故總稱為《四庫全書》。

這部典籍在整理、編纂完畢后共抄錄了七份,分別藏於紫禁城文淵閣、西郊圓明園文源閣、承德避暑山庄文津閣、沈陽文溯閣。此四閣因位居北方而被合稱為“北四閣”。另三部則藏於鎮江金山寺文宗閣、揚州天寧寺文匯閣以及杭州西湖孤山文瀾閣,這三座樓閣則因為地處江南而被合稱為“南三閣”。

如今故宮裡的文淵閣,當時正是為了收藏《四庫全書》而興建的。不過紫禁城中最早的文淵閣,並不是現在人們見到的這座,最早的文淵閣建於明朝,並毀於明末的紫禁城大火中。清朝乾隆皇帝對文淵閣進行了“異地重建”,挑選了文華殿后明代的聖濟殿(奉祀先醫之所)舊址,並仿照浙江寧波范氏藏書樓天一閣的樣式,興建了新的文淵閣。

據記載,天一閣“閣不甚大,地頗卑濕,而書籍卻干燥無虫蝕。”並且還具有防火、防潮、採光良好等特點,可以說每一個特點都對於圖書的保存起著至關重要的作用。因此不僅文淵閣,其余的六座樓閣在建設過程中均參考了天一閣的樣式,可謂是一張圖紙,七座樓閣。而且,這七座樓閣名字中的第二個字大多都以三點水作為偏旁部首,這是對於樓閣防火的祈禱。不過,事與願違,兩百多年間,七座樓閣中有四座都遭到焚毀(文瀾閣於光緒年間重建),而七部四庫全書至今完整保存的,也僅余下四部。

乾隆四十一年(1776年),紫禁城內的文淵閣竣工。乾隆四十七年(1782年),《四庫全書》文淵閣本告成,並正式入藏該閣。

《四庫全書》的經、史、子、集四部,依照春、夏、秋、冬四色裝潢,其中經部用青色絹,史部用赤色絹,子部用月白色絹,集部用灰黑色絹。而且為了防潮以及更好地保存書籍,乾隆皇帝特意下令用楠木制作了書函,並且函與函之間還要夾入夾板,並用綢帶束起。書籍的每一冊的首頁,都要鈐蓋“文淵閣寶”,末頁則鈐蓋“乾隆御覽之寶”。這種加蓋印璽的方式被其后各版本《四庫全書》所沿襲。

抗戰前夕,文淵閣本《四庫全書》隨著故宮珍貴文物南遷。抗戰勝利后該書運抵南京,國民黨政府從大陸撤退時將其一起帶到了台灣。如今文淵閣本《四庫全書》珍藏於台北故宮博物院,並於1986年和2008年先后兩次印刷出版。

2 文津閣

北四閣中建成最早

文津閣是北四閣中完工最早的一座樓閣,落成於乾隆三十九年(1774年),也就是四庫全書館開館的第二年。它建於承德的避暑山庄之內,作為第一處建成的藏書樓,這裡傾注了乾隆皇帝大量的心血。由於其位於風景優美的皇家園林之內,其周邊環境的設計也是融入了諸多園林設計的理念。

避暑山庄千尺雪景區北面的一道白色的粉牆之內,便是以文津閣為中心的一處獨立的小型園林。這座園林整體上分為南北兩個部分,南側以太湖石和一座小型的水池構成了一座微縮版的承德湖山盛景。在山石之上還有一座琉璃亭和一座琉璃露天平台,這部分園林建筑仿自於北宋著名書畫家米芾的書齋——寶晉齋的園林意境,但又不拘泥於原作。

北側則是園林的主體建筑——文津閣了。這座閣樓上層為通透式布局,下層則用隔斷分為六間,取“天一生水,地六承之”的寓意,以祈求減少火患,保護書籍的目的。而文津閣前面的水池,本身就是為了出現火患時取水方便而設置的。

文津閣本《四庫全書》抄成於乾隆四十九年(1784年),此時文津閣已經建成10年了。這套書籍是北四閣所藏四部書中成書最晚的,書籍的審核和校訂工作是由大家熟悉的黃金搭檔——乾隆皇帝和大學士紀曉嵐共同協作完成,可謂是四部書中最權威、最詳盡的一部。乾隆五十年(1785年),《四庫全書》正式入藏文津閣。

1909年,經清政府批准,文津閣本《四庫全書》被調撥給了新成立的京師圖書館。1913年12月底全書自承德啟運,1914年1月抵達北京,暫存於故宮文華殿內。這是兩部《四庫全書》自抄成百余年后,在文華殿內的一次短暫的相會。1917年京師圖書館遷往安定門內方家胡同的國子監南學舊址,文津閣本《四庫全書》也隨之遷入。當時主持這項工作的人便是著名學者魯迅先生。

1928年京師圖書館被更名為國立北平圖書館,館址遷至中南海居仁堂,文津閣本《四庫全書》也隨之再次搬遷。1931年北平圖書館新館(今國家圖書館古籍館)落成,《四庫全書》再次搬家,新落成的圖書館門前這條馬路,也因為文津閣本《四庫全書》的入駐而被命名為“文津街”。

值得一提的是,2014年,揚州出版界在當地政府的支持下,完成了對文津閣本《四庫全書》的影印工作。2016年,揚州方面向北京故宮捐獻了一套影印本文津閣《四庫全書》,故宮方面將此套書籍珍藏在已經空置了83年的文淵閣中,並對公眾進行展出。從此文淵閣書、閣再次合一。

3 文源閣

被英法聯軍焚毀

文源閣如今與人們無緣相見了。1860年英法聯軍的一場大火,焚毀了萬園之園圓明園,同時也將園內的藏書閣文源閣付之一炬。

文源閣落成於乾隆四十年(1775年)。其周邊環境和避暑山庄的文津閣如出一轍。同樣也是閣樓前面一方池水,而池水的南側也是由太湖石堆砌而成的假山,甚至假山之上也有兩座琉璃亭。不同的是文源閣前池水的中心,當年有一塊頗為精美的太湖石——石玲峰。這塊太湖石是整個圓明園太湖石中最大的一塊。可惜在民國年間因土匪盜賣該石分贓不均,將其炸成兩段。如今文源閣基址已湮沒於荒草之中,閣前的假山已經坍塌,太湖石散落一地,其中部分太湖石在民國年間被曹錕運至自己位於保定的花園中,如今這部分被曹錕運來的太湖石已經變身為保定市動物園的猴山和鷹山。

幸運的是,當年文源閣東側乾隆皇帝題寫的《文源閣記》石碑,被移往原國立北平圖書館,文源閣的石碑和文津閣的《四庫全書》就這樣在北平圖書館團聚了。

4 文溯閣

藏書幾經遷徙命運最坎坷

文溯閣可以算得上是北方四閣中的小弟。乾隆四十七年(1782年)五月,“於舊有宮殿(沈陽故宮)西奉旨建立文溯閣一座。”與此同時,文溯閣本《四庫全書》也開始了抄錄工作。當年十一月,第一批抄錄完工的1000函書籍自北京啟運,送往沈陽文溯閣入藏。這之后的五個月,每個月都有新抄錄成的《四庫全書》自北京啟程運往沈陽。至四十八年(1783年)夏秋間乾隆皇帝東巡時,所有的文溯閣本《四庫全書》均已運抵沈城,以方便皇帝隨時查閱。

七部《四庫全書》中,文溯閣本可以算作顛沛流離之最了。1914年,古物陳列所在北京成立,次年,文溯閣本《四庫全書》自沈陽啟運,回到北京,陳放於北京故宮保和殿,准備以展品的身份入駐古物陳列所。此時一座紫禁城中,文淵閣本、文津閣本、文溯閣本共三套《四庫全書》匯集,可謂是文化界一大盛事。但根據民國政府對於清室的優待條件,這套文溯閣本《四庫全書》屬於溥儀小朝廷的財產,因此在1922年小朝廷經費困難之時,溥儀等人竟然動了將文溯閣本《四庫全書》倒賣給日本人的念頭。多虧北京大學教授沈兼士及時發現並將此事上報教育部,才將全套書籍拯救下來。

1925年,在奉天教育會會長馮廣民等人的周旋下,段祺瑞臨時執政府做出了將文溯閣本《四庫全書》歸還沈陽的決定。當年8月7日,36000余冊《四庫全書》在專程護送下回到了沈陽,暫存於沈陽文廟內(由於文溯閣當時正處於修繕狀態)。1927年初,《四庫全書》重回文溯閣,實現了書閣合一。

1931年日本帝國主義發動“九一八”事變,沈陽陷入日寇之手。1932年偽國立奉天圖書館成立,時任偽奉天省省長的臧式毅下令文溯閣本《四庫全書》悉數歸偽奉天圖書館管理。當時日本人曾動過將《四庫全書》運往日本的念頭,但迫於東北文化界愛國人士的壓力,陰謀最終沒有得逞。1937年6月抗日戰爭全面爆發前夕,偽奉天圖書館在文溯閣西南修建的鋼筋混凝土結構的二層書庫“新閣”竣工,不久文溯閣本《四庫全書》全部移入新閣保存。

1948年遼沈戰役打響之前,國民黨政府欲將《四庫全書》運往北平保存,但此提議遭到了文化界普遍反對,最終作罷。11月沈陽解放,《四庫全書》回到了人民的懷抱。接手該書的東北圖書館對圖書進行了清點造冊后繼續存放於“新閣”之內。但這套古籍並沒有最終停止自己遷徙的路程。1950年朝鮮戰爭爆發,為了保証古籍安全,東北圖書館於當年10月將《四庫全書》運往黑龍江省訥河縣,存放於縣城外一座已經改建為小學的關帝廟之中。1952年訥河出現水患,《四庫全書》再被運至黑龍江省北安縣。1954年重新運返沈陽,仍存放於“新閣”之內。

1965年,遼寧圖書館請示省文化廳,以戰備為理由,欲將《四庫全書》調出遼寧省。在經過層層審批之后,最終決定將該書撥交給西北圖書館收藏,后由甘肅省圖書館接收該書。1966年,《四庫全書》再次離開沈陽,由火車運抵蘭州。自此,文溯閣本《四庫全書》與它的藏書閣分離。

5 文宗閣、文匯閣、文瀾閣

兩閣毀於戰火 文瀾閣清末重建

位於鎮江金山寺的文宗閣,揚州天寧寺大觀堂的文匯閣以及杭州西湖行宮孤山聖因寺的文瀾閣,合稱為“南三閣”,也被稱為“江浙三閣”。乾隆皇帝分別在1782年、1784年以及1790年發出三道聖旨,隻要人們辦理相關手續,便可以進入到閣裡翻閱並抄錄《四庫全書》。同時為了保証圖書的完好無損,乾隆皇帝還制定了一些章程,如對於所閱覽和抄錄的書籍要加以愛護,不經允許不得私自將書籍帶出書閣等。乾隆皇帝的這個舉動,贏得了當時江南文人們的贊頌。

道光二十二年(1842年),英軍攻入鎮江,對文宗閣的藏書進行了破壞。咸豐三年(1853年),太平天國運動蔓延到江浙,太平軍攻陷鎮江后,一把火焚毀了文宗閣及文宗閣本《四庫全書》。次年,太平軍攻佔揚州,文匯閣和文匯閣本《四庫全書》亦遭焚毀。

咸豐十一年(1861年),杭州文瀾閣被焚毀(一說倒塌),其所藏文瀾閣本《四庫全書》卻僥幸逃過一劫,流落到民間。當時太平軍攻入杭州,錢塘人丁申、丁丙兩兄弟在西溪避難。不想在街市上發現小商小販們用來包商品用的紙張,竟然是《四庫全書》的散頁,二人立刻意識到文瀾閣圖書已經大量流落到民間。於是他們想出各種途徑,如收購書本、散紙等來盡可能減少《四庫全書》的散失。通過他們的努力,文瀾閣本《四庫全書》被找回來三分之一。其余的散落書籍,兄弟倆想盡辦法搜尋資料進行補抄。光緒六年(1880年),文瀾閣開工復建,兩年后竣工,丁氏兄弟將自己歷時二十年收集、抄寫成的基本完整的《四庫全書》全部捐給文瀾閣。

清朝滅亡后,文瀾閣本《四庫全書》的補抄工作並沒有結束。浙江省文化界分別於1915年和1923年兩次對文瀾閣本《四庫全書》進行大規模補抄。經過這兩次補抄后,文瀾閣本《四庫全書》比原有的規模多出了近千冊,甚至將清代編寫《四庫全書》時所帶有的“文字獄”的負面影響修正,復原了很多古籍的本來面貌。

1937年抗戰爆發,文瀾閣本《四庫全書》往浙西山區轉移,后來杭州淪陷,《四庫全書》轉移至貴陽妥善保管。

這次遷徙可謂是對書籍的一次大考驗。在峽口渡江山溪時,由於路況太差,竟然有一車書直接翻進了溪水中。這車書共有11箱,打撈上來后在當地一座城隍廟的天井中進行晾晒,可連晒兩天書籍仍然沒有完全晒干。由於時間緊迫,不得不將這些打濕了的書籍裝箱繼續啟運。當所有書籍到了貴陽的時候,這11箱書仍然是濕漉漉的。1944年日軍自廣西緊逼貴州,文瀾閣本《四庫全書》再次轉移至重慶。1946年,古籍重返杭州。

2015年,浙江出版界經過十年的艱辛努力,將文瀾閣本《四庫全書》全部影印。(楊 征)