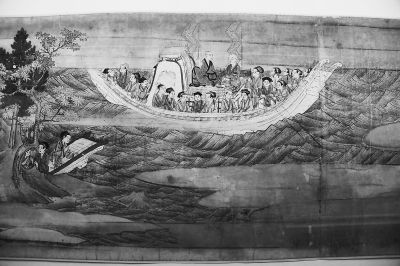

日本奈良國立博物館展出的《鑒真和上東征傳》局部

唐代風格的鐵質寶塔

近日,日本奈良國立博物館舉辦了名為《忍性》的特展。展出中最受關注的就是長達八十三米的畫卷:《鑒真和上東征傳》,它描述了我國唐朝高僧鑒真東渡的故事。

在唐代,兩位高僧完成了兩次著名的文化交流之旅,一次是玄奘西行,另一次就是鑒真東渡。巧的是,兩位高僧的艱難旅程,都被他們的傳人繪制成了長卷。隻不過這兩幅長卷都不在國內,而是在日本。

描述玄奘西行的是《玄奘三藏繪卷》,由日本僧人繪制於14世紀﹔描繪鑒真東渡的《鑒真和上東征傳》,同樣是在七百多年前,由一位叫忍性的日本高僧請人繪制。

畫卷長達八十三米

近日,筆者來到日本的奈良國立博物館,看到了描繪鑒真和尚一生故事的大長卷。這個長卷收藏於唐招提寺,平時是看不到的,這次是因為一個名為《忍性》的特展,才拿出來展示。忍性是一位生活在七百多年前的日本高僧,也是鑒真和尚的傳人,他一生以鑒真為榜樣,為了傳播律宗佛法而努力。到了晚年,忍性請著名畫家六郎兵衛入道蓮行繪制了《鑒真和上東征傳》,全本共五卷,每卷長15至20米,總長達83米。

這次《忍性》特展,是《鑒真和上東征傳》長卷第一次完整展出,相信任何人在看到它的時候,都會被那種扑面而來的壯觀給鎮住。筆者見過很多古代名畫,但沒有見過這麼長的,北宋張擇端的《清明上河圖》是五米多,元代黃公望的《富春山居圖》是六米多,最長的北宋王希孟的《千裡江山圖》是12米,但八十多米,真是聞所未聞了。奈良國立博物館專門為這個長卷布置了一個大展廳,但是整個展廳全排滿了,畫卷也展不到一半,以至於展覽要分前期后期分別打開。

日本似乎自古就有畫連環畫的傳統,整個長卷都是各種故事的畫面和文字解說,看起來十分過癮,從鑒真出家到圓寂,他一生經歷的所有事情,全都畫出來了。只是畫家受時代條件所限,畫面的風格都是日本鐮倉時代的,中國人的服飾也是宋朝的,等於是用當時的風土人情繪制的想象中的唐朝樣子,不過文物和藝術價值依然不可低估。

按照古人的說法,鑒真是一個“律師”,這個律不是法律,而是戒律,佛門的律師就是律宗的法師。相傳佛祖釋迦牟尼在圓寂的時候,告訴弟子們要“以戒為師”,所以佛家很講究戒律,除了不殺生不飲酒等人們熟知的基本戒律之外,還有很多深入復雜的規矩和修行方法,律宗就是專門鑽研戒律的宗派,由於開祖是唐代高僧南山道宣,所以也叫南山律宗。鑒真為了把南山律宗傳到日本,一共六次出海,歷經千辛萬苦才成功,由於鑒真最后沒有回國,所以一路上的傳奇都留在了日本。比如經歷的飛魚海、黃金魚海,還有白魚拽船等故事,都很有意思,最驚險的一個故事是遭遇海上風暴,大船解體,眾多船員罹難,隻有鑒真法力高深,乘坐烏蓲(qi?,初生的蘆葦)草平安脫險。

筆者在鑒真建立的唐招提寺,曾經親眼見過鑒真帶去日本的佛祖舍利。舍利裝在一個唐代的琉璃小瓶裡,據說這個小瓶曾在海難之中落水,是一頭龍首龜從海中將其撈起,重新還給鑒真的,所以現在琉璃瓶的外面是一個由黃金龍頭龜托著的容器。

重現失傳的唐代古物

鑒真到達日本之后,獲得了極高的地位,而且傳人眾多。但是鑒真畢竟只是日本律宗的開山祖師,很多發揚光大的事情,還是要徒子徒孫們去接力完成的。

忍性就是鑒真傳人中的佼佼者,在他學法的時候,日本律宗發展到了一個瓶頸,因為很多重要的經典還在中國,而且律宗在日本也受到了從南宋新傳來的禪宗的威脅。為了保護和弘揚鑒真和尚的法脈,忍性和尚決定西渡中國,入宋求法,雖然最后他自己未能成行,但是他的同門完成了這個壯舉,從南宋把律宗三大經典帶回了日本。忍性在獲得真經之后,也學習鑒真,向日本東部開始了傳法的艱苦旅程,最后獲得了巨大成功。

日本和尚從宋朝請回的律宗三大部根本經典,都是唐代高僧南山道宣所撰寫的,分別是《四分律刪繁補闕行事鈔》、《四分律羯磨疏》和《四分律戒本疏》,從這復雜的名字上你就可以知道,這些都是精深而艱澀的東西。精深而艱澀,是一些佛法宗門的特點,鑒真和尚的律宗還有玄奘法師的唯識宗,都是如此,所以這兩個宗派在中國長期都是很衰微的,因為老百姓要的不是精微奧妙的佛法,而是簡單的保佑和祈禱,教義復雜,就不吸引人,於是就沒有香火,要傳承就非常困難。

可惜的是,鑒真和玄奘的法脈,在中國都失傳了,隻有日本還一直留著。如果不是他們在日本的徒子徒孫們的努力,我們或許還能知道高僧們精彩的故事,但是他們一生為之奮斗的思想財富,就要永遠的消失了。

在奈良國立博物館的《忍性》特展上,筆者看到了忍性和尚生前珍視無比的寶物:律宗三大部的南宋刊本,這些經書現在都是日本國寶,平時秘不示人,非常難得一見。律宗三大部在中國失傳已久,直到民國初年才被學者重新帶回中國,讓弘一法師(李叔同)重興律宗,所以說,從保留中國文化這個角度來看,日本有獨到的貢獻。

在《忍性》特展的展品裡,還有好幾件體現唐代古風,但是中國已經不傳的文物。比如,有一個《額田寺伽藍並條理圖》,是公元八世紀由日本官方制作的寺院地圖,畫在一張長1.4米的大麻布上,寺院的建筑、田地、地形等清晰可見。這種地圖應該是隋唐時期的標准樣式,但可惜中國一幅也沒有留下來。

還有一個高1.7米的鐵質寶塔,裡面裝滿了舍利罐子,精美至極。這個寶塔的樣子很怪,上方下圓,相傳是日本高僧空海和尚從唐朝學回去的形制,但是中國完全沒有類似的建筑存世。

孔子說:“禮失求諸野”,是有道理的。中國人要研究隋唐的文化,很多時候需要參考日本,這不得不說是一種遺憾。不過,也是一種幸運,畢竟,讓文明傳遞下去,才是對先賢最好的慰藉。

補白

鑒真六次東渡

鑒真(688年-763年),揚州江陽縣(今江蘇揚州)人。十四歲(一說十六歲)於揚州大明寺出家。曾巡游長安?洛陽。回揚州后,修崇福寺?奉法寺等大殿,造塔塑像,宣講律藏。當時,日本佛教戒律不完備,僧人不能按照律儀受戒。733年,日本僧人榮睿、普照隨遣唐使入唐,邀請高僧去傳授戒律。訪求十年,決定邀請鑒真。

唐天寶元年(742年),鑒真不顧弟子們勸阻,毅然應請,決心東渡。鑒真先后六次東渡,歷盡千辛萬苦,在754年到達日本。古文《鑒真東渡日本》用簡短的語言講述了東渡的歷程:“唐天寶元年,應日僧普照輩延,東渡日本。然東海風驟浪高,或船覆,或糧匱,或失向,歷十二載,五渡未成。”

每一次東渡都是驚心動魄。742年冬,鑒真及弟子21人,連同四名日本僧人准備東渡。不料因為開玩笑,同行的一位弟子誣告鑒真一行與海盜勾結,准備攻打揚州。鑒真一行被拘禁,日本僧人被勒令回國,第一次東渡夭折。

744年1月,鑒真一行共100余人再次出發。結果尚未出海,便遇風浪沉船。船修好后剛一出海,又遭大風,漂至舟山群島一小島,鑒真被救出后轉送明州(今浙江寧波)阿育王寺安頓。開春之后,浙江一些寺院皆邀請鑒真前去講法,第二次東渡遂結束。

巡回講法之后,鑒真回到了阿育王寺,准備再次東渡。為挽留鑒真,當地僧人向官府控告日本僧人“引誘”鑒真去日本。在官府的阻撓下第三次東渡就此作罷。

此后,鑒真決定從福州買船出海,剛走到溫州,便被截住,原來鑒真在大明寺的弟子擔心師父安危,苦求揚州官府阻攔,第四次東渡不了了之。

748年,日本僧人榮睿、普照再次來到大明寺懇請鑒真東渡。鑒真再次東行,在東海上,船遭到強大北風吹襲,連續漂流14天才看到陸地,上岸后發現已經漂流到了振州(今海南三亞)。鑒真在海南停留一年后北返,路途中,榮睿病死,鑒真雙目失明,鑒真回到了揚州。第五次東渡結束。

753年,日本遣唐使晁衡等人來到揚州,再次懇請鑒真同他們一道東渡。鑒真乘船至蘇州黃泗浦(今張家港市塘橋鎮境內),轉搭遣唐使大船。11月16日,船隊揚帆出海,12月20日,抵達日本薩摩。第六次東渡成功。

754年,鑒真在日本東大寺先后為太上皇聖武天皇、皇太后、皇子及400余位僧人受戒。