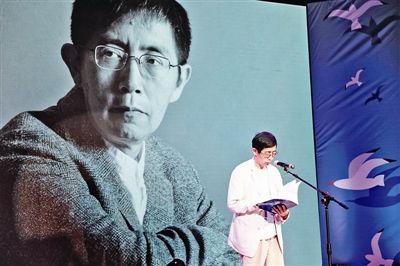

北島

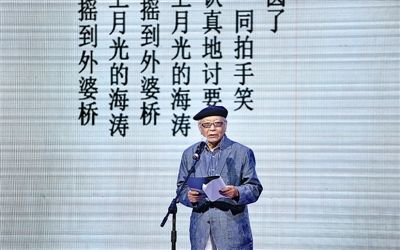

鄭愁予

為讀者簽名的舒婷

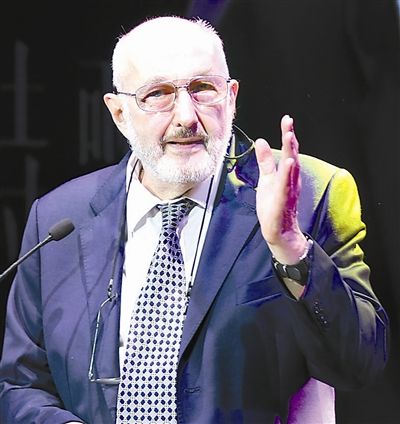

英國詩人李道

詩歌是地下潛流,很難浸潤干旱的土地。

——北島

台風預警,風暴就要來了。

因為不久前“莫蘭蒂”造成的損失,廈門高度戒備。直到上周四夜裡,風暴從廣東汕尾登陸,強度忽然減弱下來。所有人才鬆了一口氣。

不斷刷新這場台風信息的還有一批國內外的詩歌愛好者,他們在很早以前收到一個邀約——“2016鳳凰·鼓浪嶼詩歌節”10月21日在鼓浪嶼舉行,主辦方鳳凰網和鼓浪嶼管委會邀請一百多位詩人來到詩歌的小島、舒婷的家鄉,共赴詩與歌的盛會。名單裡除了有北島、舒婷和鄭愁予等名家,也有諸多活躍在各大微信詩歌群的創作者。

比風暴更早到來的,是美國民謠詩人鮑勃·迪倫獲得2016諾貝爾文學獎的消息,這也讓詩歌,從日漸小眾的自我表達,重新成為公眾討論的話題﹔讓詩與歌,在分離了許多年后,重新擁抱在一起﹔讓詩評人重新找回存在感。

一架架延誤的班機趕在“2016鳳凰·鼓浪嶼詩歌節”開幕式之前,安全降落在廈門高崎機場,雲層很厚,風暴最終沒有來。主角登場了。

老派的聚會,流行的直播

因為台風的消息,10月21日,鼓浪嶼對游客關閉,整座島的小資文藝店鋪暫停營業。這一天,安靜的鼓浪嶼屬於廈門市民和到訪的詩人。

晚上7點,鼓浪嶼音樂廳門口跳廣場舞的阿姨們按下音響,《好日子》開始播放。音樂廳裡,則是“2016鳳凰·鼓浪嶼詩歌節”開幕式的奏鳴。活動開始前,詩人舒婷來到嘉賓席前,東道主一般和幾位嘉賓問好后,匆匆坐在觀眾席裡,有人把鏡頭對准她時,她顯出一些不適意。

活動開始。舞台上,穿著旗袍和中山裝的中年表演藝術家們,用字正腔圓的舞台腔朗誦屬於廈門的詩,他們把林語堂的一首詩演成小小的舞台劇。台下一位年輕的觀眾小聲問旁邊的詩人朋友,“你們參加的詩朗誦,都是這樣中年晚會風嗎?”

來自不同國家的外國詩人有著不同的風格,但多少都帶了點老派作風。來自印度的詩人墨普德教授有點生氣,因為嘉賓介紹的環節裡,沒有提到他的名字,他沒有掩飾住自己的沮喪,和主辦方抱怨了一句。而因為在開幕式環節的精彩致辭,從英國遠道而來的李道(Richard Berengarten)在大合影之后,被各路演職人員拉著單獨拍照,老人家很善良地一一應允。接受記者採訪時,他提到自己多年前在英國舉辦“徐志摩詩歌節”邀請舒婷參加,這次被舒婷請到她的城市,他很開心。李道拄著拐杖,額頭汗涔涔,毫無間斷地講著。他從包裡掏出中英文的自我介紹小卡片,分發給記者們,又拿出一本以《易經》為主題的英文詩集,和不同記者講了很多遍希望他寫的這本書能成為中英交流的橋梁,希望找到一家中國的出版社為他出版。

第二天一早,以 “個人化寫作與外來文化影響”為題的論壇舉行。室內的布置非常“老干部”,主講席的長桌被蒙上紅布,台下一排排的桌椅碼放整齊。也許這場交流被稱為“報告會”更恰如其分一點——中外嘉賓拿著已經寫好的發言稿,走到主講席,端坐,開始念誦。因為所有中英文的講稿早早印好發到座位上,所以,台下的聽眾們有的瞇著有些老花的眼睛低著頭學習,有的就干脆拿起大字體的手機在朋友圈裡直播。一位詩人拿起手機,開始拍攝小視頻,她的鏡頭繞場一周,寫下“詩歌論壇正在進行中~”點擊發送。然后,每到一位新的發言嘉賓上台,她都會拍攝5秒的小視頻,在語言欄裡輸入詩人的名字,抄上講稿裡的演講主題,以“~”為結尾點擊發送,2個小時的論壇,她一共發送了28條小視頻。類似的朋友圈直播是詩歌節詩人們主要的線上活動項目,吟誦時要發,採風時要發,喝酒時要發,見到北島更要發。一位嘉賓詩人拍攝了北島朗誦詩歌的視頻,和工作人員反復確認詩名是《序曲》還是《戲曲》后,滿足地按下了發送鍵。

詩歌屬於鄭愁予或北島的時代,年輕的詩人在哪裡?

北島出席的交流活動被安排在最后一天,位於英國亞細亞火油公司舊址的外圖書屋被擠得滿滿當當。以“詩歌的斷裂與傳承”為題的論壇隻有45分鐘,嘉賓們說到,詩歌裡表達的戰爭苦難是宇宙中人類的命運,以及中國的詩歌傳承。主題中的“斷裂”似乎隻出現在嘉賓們的發言之間。在四位嘉賓每人5分鐘的發言后,現場開放一個提問,活動就匆匆結束了。散場后的重頭戲變成了北島的簽名會。有讀者拿來一兜子北島的書,《北島詩歌集》、《午夜之門》、《失敗之書》、《今天》以及《給孩子的詩》,北島一一簽名。“您一直是我的偶像!”“機會太難得了,我從很遠的地方來,就是為了能親眼看到您。”“好緊張,能和您合張影嗎?”“我真的買了您的書,今天真的沒有帶,能幫我簽在本子上嗎?”北島都答應了。皆大歡喜。

列席活動的嘉賓裡,年事最高的當屬鄭愁予。1933年出生於河北的詩人鄭愁予,以台灣詩人的身份,用一首《錯誤》堅守在內地的高中語文教材中。採訪時,不同的提問者都以“鄭老”開場,但老人家的回答總是與提問游離。當有記者問到今天大眾與詩歌是不是有距離、詩歌對於當下人的意義時,鄭老說,人人都有詩性。當有記者問到他最近一次到北京來的情景時,他講到自己上一次來北京,發現城牆被拆掉十分難過,然后一路講到自己當年巡游中國的經歷。當問到有沒有讀過今天內地草根的打工詩人的作品時,他講到自己在碼頭當工人的青年時代……這樣用個人經驗來回答當下現實的對話持續了一個多小時,之后,工作人員打斷了還在激動講故事的鄭愁予先生,並告訴記者們,鄭先生有些累了,希望大家讓他休息一會兒。一位中年的女讀者走來,說自己愛極了鄭老的詩,帶來60本鄭愁予的詩集請他簽名。

詩歌節的種種情景一直給人這樣的感覺,詩歌,還是屬於那個時代的,鄭愁予或者北島的時代。年輕的詩人在哪兒呢?詩歌節的嘉賓,60%都是冒了一兩根白發的中年詩人,剩下的是正值壯年的60后,鮮有年輕的面孔,幾乎看不到85后的詩人。一個年輕的身影讓人很驚喜,她是來自台灣的女詩人黃岡。她大學時抱著試一試的態度參加了雜志詩歌大賽,獲了一等獎,之后就算出道了。今年黃岡研究生畢業,喜歡和流浪的人——獵人、游吟詩人、流亡作家做朋友。她曾經在台灣邊遠部落做兼職教師,認識了年輕時立志做獵人的賽德克族的阿鵬,“他放棄了獵人的夢想,說要去台北開公交車。因為有孩子要養。”黃岡告訴青閱讀記者,再看到阿鵬時,他在高雄的一個建筑工地做水泥工,“於是我發現,在當代社會立志成為一個獵人,跟成為一個詩人同樣都是一件難以啟齒的事情,因為一說出口,就要面對‘獵人/詩人都能當飯吃嗎’這樣的問題。”

另一個年輕的90后詩人的背影,在詩歌節閉幕式“詩與歌的和鳴”音樂會一閃而過。除去詩歌吟誦,主辦方邀請三位音樂人帶來詩歌彈唱。音樂人蔣山彈唱紀錄片《我的詩篇》主題曲《退著回到故鄉》,這部電影,這首歌,為紀念90后打工詩人許立志而生。他曾在富士康流水線打工,以寫詩作為表達自我憤懣的出口,在2013年選擇自殺。舞台上,蔣山在唱歌,屏幕上許立志的哥哥抱著弟弟的骨灰走向大海。這個背影,在打工詩歌未曾被提及的詩歌節上,顯得太過渺小了。

年輕人在何處以何種姿勢保持詩意?

真正的斷裂正是在這裡吧。締造“詩歌時代”的啟蒙者與他們的中年跟隨者雲集,但后來者寥寥。詩歌從來無法成為營生的工具當然是無法回避的理由,但選擇寫詩、選擇讀詩的年輕人身在何處以何種姿勢保持詩意呢?

“80后90后在自己的圈子裡活躍。”《詩刊》的主編李少君告訴青閱讀記者,年輕的詩人在校園,“北大的未名詩歌獎、復旦的光華詩歌獎還有武漢大學的櫻花詩賽事是學生們比較關注的獎項,但年輕詩人如果想擁有全社會的知名度,還是要通過《人民文學》和《詩刊》這樣的刊物。”在他看來,鼓浪嶼詩歌節邀請的現今中國的成熟詩人其實不算年長,“外國詩歌節通常會把50歲以上的詩人視為詩歌的主流力量。這麼看來,咱們的詩人還算是年輕。”他認為,年輕詩人有些沉寂也是詩歌創作的規律,“一般詩人在大學期間會很活躍,走上社會之初創作會陷入低潮,要工作、要結婚、要生小孩,可能會停頓十年,如果這十年順利地過去,或者沒有順利地過去,都可能會重新回到詩歌,進入爆發期。”

屬於所謂成熟詩人的詩歌節上,並不是沒有青年。穿梭在中老年詩人中間的是一群身著白色工作服的熱情的大學生志願者。他們來自廈門本地的大學,幾乎都是文科專業大三大四的學生。除了對詩歌本身的熱情,把他們和詩歌聯系起來的還有新媒體。兩個來自集美大學中文系的學生和記者一起吃飯時說,以前她們也一度覺得詩歌離她們的生活遙遠,是屬於小眾的藝術,“但是現在有了好多朗誦詩歌的微信公眾號,我每晚都會聽,感覺每天都會有東西觸動心底的詩意。”一個女孩說。另一個女孩說,她一直是詩歌愛好者,現在有了微信,找到了一群志同道合的朋友,“關注了讀詩的公眾號以后,我特別還找了寫詩的公眾號,一幫朋友在一起寫詩、交流、互相鼓勵,很開心。”不過,她也明白,在發表平台越來越多的今天,能成為像是詩歌節“嘉賓”那樣的詩人,寫出影響一代人的作品,可能性越來越小了,“八九十年代隻有那麼幾個平台發表被精編細作的詩歌,讀者的水平也很高。今天這麼多平台,誰都可以寫,讀者很大眾化也很分散,我們的詩歌當然沒法和他們比。”

但新媒體能否真的成為大眾與詩歌的紐帶,前輩也有著不同於晚輩的回答,“談起來新的媒體推動了詩歌的熱潮,似乎拉近了詩歌與大眾的距離。”接受青閱讀記者的訪問時,北島說,“但是詩歌是精英文化的內核與潛能,並不是能夠代替大眾文化的載體與工具。這是兩回事。詩歌是地下潛流,很難浸潤干旱的土地。”

暴雨終究沒有在詩歌節期間沖刷這塊小島。活動結束的第二天,詩人們紛紛啟程離開。小島沒有改變,往來於廈門和鼓浪嶼碼頭的船載著游客來來往往,文藝商店門口繼續游人如織。如果沒有特殊情況,這一晚,音樂廳門口,《好日子》還會如約響起。

張定浩:

詩人是榮譽,不能給自己加冕

“我從來沒特意想要成為一個詩人。” 盡管已經出版了大量和詩有關的作品,譬如詩集《我喜愛一切不徹底的事物》和散文集《既見君子:過去時代的詩與人》,但在採訪過程中,張定浩沒有一次自稱是詩人。在他看來,“詩人”,隻能是他人對創作者的稱呼。“詩人是個榮譽,不能給自己加冕。”他自己有一個粗暴且有效的鑒別詩人真偽的方式,“現在有微博和微信,就看這個人的ID吧,如果上面直接寫著詩人某某、作家某某,這個人一定不是好的作家。好的作者會覺得,自己冠以這樣的頭銜是沒尊嚴的事。”

和青閱讀記者聊起自己的詩歌創作歷程,讓張定浩回到自己的大學、研究生時代——那個屬於BBS的2000年。“大學的時候是文藝青年自己寫著玩,稍微有一點風格應該是在復旦讀研究生時,2001年到2004年在BBS上寫詩。學校的BBS上不止有學生,還有外來的游客,大家一起交流討論,信心慢慢建立起來,氣氛蠻好的。”他脫口而出當時幾大詩歌愛好者活躍的高校論壇:復旦的日月光華、南京大學的小百合、上海交大的飲水思源,還有清華的水木。“BBS漸漸沒有了,后來到博客、到豆瓣,現在很多人都在微信上寫詩。”

“我到現在都沒有習慣在自媒體上寫詩。”張定浩說,他看到很多詩人把創作的陣地轉移到公眾號和朋友圈,他在想,這種快速的創作與交流究竟是不是好事。“后來我反思,BBS可能也有這個問題——讓作者有一種即時感。你會覺得寫一個東西,一定要立刻發出來給別人看,然后期待著能收到多少點贊。這種快速也是一種傷害。”現今,他相信古羅馬詩人賀拉斯說的“一首詩要在抽屜裡放一段時間,經過不斷的修改,才能成為完成品”。“太早的暴露出來,就會像暴露在空氣中剝了皮的水果,很快的腐化。你不要相信一個作品在發表之后還能再修改,見了光就改不動了。” 張定浩覺得詩人的自信不該靠點贊或者評論來克服,“一首詩應該像樹一樣,自己慢慢成長成該有的樣子,這需要耐心,而不是晒出來。”

這是張定浩第一次參加詩歌節,他覺得這樣的詩人聚會,會老友、結新朋的意義比啟發創作更大。但他絕非一個混圈子的人,甚至刻意的要離圈子遠一點。所以,在詩歌節現場,他和幾個交好的朋友打了照面一起抽了煙之后,便從詩歌節組織的集體採風活動逃開了。在廈大溜了一圈,又去了一趟莆田,見了幾個老朋友。

在張定浩身上有一種離群索居的古人之風,微信時代的虛擬人格也好,或者聚會的場合也好,他都在堅持某種獨處。他覺得這才是與文學對視該有的方式。詩歌節最后的閉幕演出,他坐在會場的最角落,離海浪最近的地方。散場之后,朋友們叫他一起去喝酒,他拒絕了,因為他想一個人去聽聽海。

周雲蓬:

詩與歌已經分手 詩歌與大眾已經分居

“這裡能聽到海的朗誦。”在鼓浪嶼菽庄花園舉辦的詩歌節閉幕式上,周雲蓬演出前如此開場。之后他開始彈唱海子的《九月》,以及改編自鮑勃·迪倫《Tomorrow Night》的《散場曲》,“找個大排檔/一杯一杯到天亮”,混著海風,歌詞一遍一遍回蕩在海上。他身后的大屏幕上鮑勃·迪倫的照片在循環播放。

鮑勃·迪倫獲諾獎,有人打趣說音樂人都看到希望,覺得鳳凰傳奇有機會憑借歌詞沖擊一下茅獎。周雲蓬倒是沒有特別興奮,“如果崔健得諾獎,也許會興奮一點吧。鮑勃·迪倫離我太遠了,無論是他的生活還是他的年代。音樂圈裡也沒有聽說誰雞犬升天,這件事好像發生在火星上。”周雲蓬告訴青閱讀記者。

他說自己是業余歌手,業余詩人。其實他是被中國文學界加冕過的音樂人,2010年周雲蓬的專輯《牛羊下山》發布,其中的一首《不會說話的愛情》在第二年獲得人民文學獎詩歌獎。頒獎詞說,“作為一個盲人,這個世界對周雲蓬來說雖然模糊不清,但他卻縱意馳騁、行走無疆。”

說起來,他的狀態更符合人們對於詩人的想象,一把吉他,半生流浪,生命裡有歌有詩有愛情。他眼中,詩和歌的關系也與愛情有關,“詩與歌像是一對前男友和前女友,分手了好多年的那種。偶爾還能在一起,若即若離。”他大笑,接著對青閱讀記者說,“關鍵時刻要互相幫一下,這次就當鮑勃·迪倫給他們發了一張復婚証吧。”

他寫詩,也寫歌詞。隻不過他很清楚,通常情況下這兩者是有界限的。“歌詞是有目的性的,要針對一群人說明一些事情。寫歌詞往往會有被無形的群體注視的感覺,這是一種舞台感。但詩就是寫給自己的,可以宣泄,甚至是混亂。” 在提筆之前,他會和自己說,這是在寫詩,別寫成歌詞。

“能被唱成歌的詩,都是二三流的。”他說《九月》並不是海子最好的詩,“不是所有好詩都能唱成歌,好的詩形式上有太多個性,沒有給音樂太多的空間。我很喜歡《春天,十個海子全部復活》,但它就無法唱出來。難度太大了,我不想糟蹋東西。”那麼什麼樣的歌詞能稱得上詩呢?周雲蓬的標准很高,但也形狀模糊。“好的歌詞應該像十字路口,給人們多向性。”他眼裡,中國歌手左小祖咒、萬曉利和小河的一些歌詞能被稱為是詩。

當年北島的《回答》和崔健的《一無所有》曾經影響了一代人,而今天哪一首詩哪一首歌擁有引領一個時代的能量呢?“鳳凰傳奇或者《小蘋果》有可能吧。”周雲蓬笑說。這是時代在退步嗎?他篤定地搖搖頭,“不被什麼東西引領的時代才是好的時代,如果總是被引領,那就是牛群和羊群了。”

詩與歌已經分手,詩歌與大眾的關系則更微妙。“詩歌界的八卦事件大眾不會感興趣,但社會生活裡的大事件,也很少看到有人為此寫一首詩。”周雲蓬說,“詩歌和大眾已經分居了”。

“我還算不上一個詩人。”演出完,別的詩人都在熱絡地和別人握手,互道珍重互留微信,他坐在板凳上和青閱讀記者聊天,很放鬆的樣子。散場了,聊完了,他背起吉他,拉起旁邊人的手,去喝酒了。

本版文/本報記者 張知依