本報訊(記者 路艷霞)台灣知名作家陳映真昨天在北京病逝,享年79歲。

據台灣媒體報道,陳映真於2006年6月移居北京,9月起就接連中風,因而臥病至今已長達10年。由於陳映真年事已高且健康未見好轉,部分好友與支持者曾私下推動陳映真返回台灣。但考慮到陳映真身體欠佳,陳映真夫人陳麗娜一直未同意丈夫回台灣。

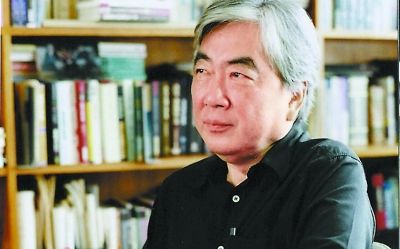

陳映真原名陳永善,台北鶯歌人,1937年10月6日出生。1959年,還是大學學生的陳映真便以第一篇小說《面攤》出道文壇。

陳映真是台灣文學重要旗手,代表作有小說《我的弟弟康雄》《上班族的一日》《蘋果樹》《鈴?花》《忠孝公園》等,評論《知識人的偏執》《孤兒的歷史、歷史的孤兒》《西川滿與台灣文學》《中國結》等。據介紹,他的作品受魯迅影響頗深,主要以描寫城市知識分子的生活和心態為主,色調憂郁苦悶。

1968年7月,台灣當局以“組織聚讀馬列共黨主義、魯迅等左翼書冊及為共產黨宣傳等罪名”,逮捕包括陳映真、李作成、吳耀忠、丘延亮等36人,此案被稱為“民主台灣聯盟案”。陳映真被判處十年有期徒刑。陳映真曾說過,有了這些經歷之后,“對社會現實有了更深刻的認識,開始由一個市鎮小知識分子走向一個憂國憂民的、愛國的知識分子”。

《左眼台灣:重讀陳映真》作者、台灣東海大學社會學系教授趙剛曾在中國社科院做過演講,他說,上世紀60年代至80年代,陳映真在台灣有很大的影響力。在那樣一個特殊的時代,陳映真要把所寫的文字,繞很多彎,涂很多層,像古典油畫一樣,一種精神會暖暖地穿透層層形式透露出來,“形式是蓋不住的,反而造成了一種特殊的張力和美感。”但從上世紀90年代起,陳映真就在一個時代的轉折點上被“遺忘”了,被社會甩在了后面,“我們沒有意識到他走在我們前面,他思考過很多我們思考的問題,他的困境也是我們的困境,我們和他缺少一種聯系意識。”(路艷霞)