鐘表師傅王津成為“網紅”

獨家採訪

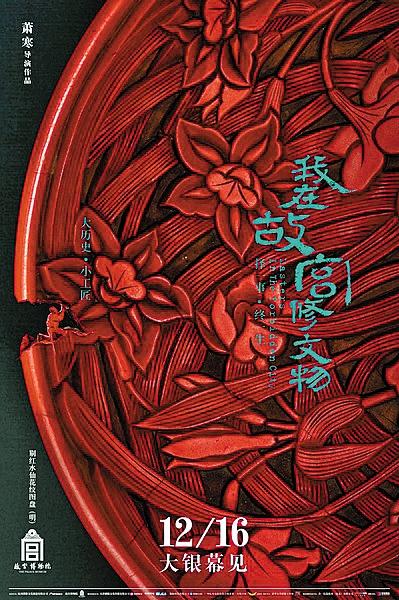

“網紅”紀錄片《我在故宮修文物》“燒”上大銀幕,不怕跟張藝謀《長城》同天上映﹔導演蕭寒說幕后:

《我在故宮修文物》真實記錄了珍貴文物的修復過程

豆瓣評分高達9.4分的電視系列紀錄片《我在故宮修文物》“變身”大電影,定檔12月16日全國公映。影片仍然由蕭寒擔任導演,還新加入了廖慶鬆任剪輯指導,姚謙任音樂指導並為電影主題曲作詞,歌手陳粒作曲並演唱主題曲《當我在這裡》,盲人鋼琴師黃裕翔擔任鋼琴演奏,嚴明擔任圖片攝影。昨日,電影主題曲《當我在這裡》在網絡發布,獲得不少網友點贊並轉發。

作為今年廣州紀錄片節“金紅棉影展”的開幕影片,紀錄電影《我在故宮修文物》將於11月28日19時在中山紀念堂舉行全國第一場首映禮。昨日,羊城晚報記者通過電話獨家採訪了導演蕭寒,他表示,電影延續了電視版“工匠精神”的核心價值觀,去掉了所有旁白,以人物和時間作為主軸,通過多線索敘事和更抒情的方式,用電影語言來展示文物修復師和他們的“復活術”。“電影加入了全新的音樂,重新剪輯,和電視版是完全不同屬性的作品。”蕭寒說。

A

電視版成今年“爆款”紀錄片

《我在故宮修文物》電視版於今年1月在央視首播,共3集,每集50分鐘左右。該片真實記錄了珍貴文物的修復過程,不僅展示了故宮文物的原始面貌,也記錄了“文物醫生”的日常和他們的“文物復活術”,在央視首播時更多的是引起文博界的關注。而今年春節期間,《我在故宮修文物》忽然火爆網絡,吸引了眾多年輕人刷屏。該片在B站上獲得超高人氣,點擊量近200萬,超過6萬條彈幕,豆瓣評分高達9.4分,超過了同為爆款紀錄片的《舌尖上的中國》和同時期的熱播劇《琅琊榜》,成為年度最具影響力的紀錄片,“工匠精神”也成為今年的流行語。

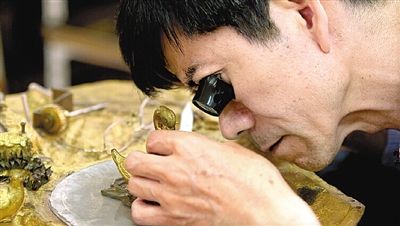

在網上,年輕觀眾用彈幕的方式表達對文物修復師的欽佩和喜愛,尤其是鐘表組的王津師傅,隻要有他出現的鏡頭,彈幕就呈瘋狂滿屏模式,“王師傅好帥”、“氣質好儒雅”等贊語層出不窮。在故宮博物院院長單霽翔看來,這是因為故宮博物院蘊藏的“工匠精神”受到了公眾的關注並引發了共鳴與思考。他說,曾經有一位故宮的文物修復師,每天刷一兩道漆,花費七個月時間修復一件漆器。匠人之所以稱為“匠”,是因為他們擁有了某種嫻熟的技能,而蘊藏在技能背后的,還有更深層次的精神內涵。這種“工匠精神”是一代代“故宮人”積累和傳承下來的。

B

電影版加入全新素材更抒情

自《我在故宮修文物》紀錄電影定檔的消息一出,電視版粉絲最關心的就是:兩者有何不同?除了仍然由蕭寒擔任導演,電影版有了全新的創作團隊。據悉,電視版的成本為150萬元,剪輯、音樂等全是年輕人擔綱,拍攝了100多小時的素材。在決定做成電影之后,制作團隊又補拍了十多個小時的素材。蕭寒說:“無論是音樂、剪輯還是結構、節奏、素材,電影和電視版都很不一樣。廖慶鬆沒看過電視版,我跟他說你別看,然后把粗剪了5小時的素材給他,一起討論怎麼剪。我們在電影裡把所有旁白都去掉了,靠電影語言來呈現。我們用文物師傅的同期聲對話來串結構,整個敘事情緒都不同,電影版節奏慢一些,更舒緩和抒情,音樂用得更多。而有些在電視裡被一筆帶過的人物,會在電影中放大,讓你重新認識他。比如王五勝老師,一定會打動觀眾。還有在電視版中受觀眾喜愛的人物,比如修鐘表的王津師傅,我們會在保留一些段落的基礎上加入一些新的內容素材。電視版更多的是按照文物的門類來分,電影則是以人物和時間為主軸,多線索敘事,靠情感來推動。”

從100多小時的素材粗剪出5小時,再剪到2小時,到最后即將公映的86分鐘版本,電影將最打動人心的精華部分呈現在大銀幕上。蕭寒說:“我不想第一次走進電影院看紀錄片的觀眾感覺沉悶,更希望他們能因此愛上紀錄片。現在我們還沒有成熟穩定的紀錄片觀眾群,希望能通過這部片子培養觀眾。”

C

百萬觀眾進影院就是成功

為了制作電影《我在故宮修文物》,團隊又再掏了幾百萬元成本。蕭寒說:“相比電視版的150萬元,電影的成本雖然更高,但放在今天的電影市場裡算是小投資。成本主要集中在技術上,除了補拍和聲音處理、調色等等,剪輯也花了六個月,這些技術成本沒法減少。另外還需要發行的經費,也沒法省。”讓蕭寒特別感動的是,團隊成員給他開的全是友情價:“他們不僅沒有因為我們給不出高價而拒絕,而且處處替我們省錢,這背后其實是對這部電影的認同。”音樂指導姚謙說自己和文物修復師的“工匠精神”產生了強烈的共鳴:“因為看電視版的時候太入迷,結果煮面煮?了兩次。”

2015年年底,蕭寒導演的紀錄電影《喜馬拉雅天梯》以1%的超低排片收獲了1300萬元票房,他接受羊城晚報記者採訪時特別開心:“已經很滿意了,以每張票30元來算,說明有40多萬觀眾願意走進電影院看這部片子。票房並不是最重要的,我更希望看到更多人願意進影院看紀錄片。”談到新作《我在故宮修文物》的票房,他說不敢奢望太多:“希望能有3000萬元吧,這說明有100萬人願意進電影院看紀錄片。這對我是巨大的鼓舞,也是巨大的成功。韓國近兩年兩部紀錄電影《牛鈴之聲》和《親愛的,不要跨過那條江》,票房都超過1億元人民幣,超過同檔的劇情大片,希望中國也能出現這樣的紀錄電影。”

11月8日,《我在故宮修文物》在眾籌平台發布了電影的項目試水,籌集10萬元用以支持在全國10個城市舉辦電影超前點映會,設定的目標是:隻要超過1000人參與眾籌就算成功。蕭寒說:“現在已經有1700人眾籌了首場點映,反響很熱烈。”《我在故宮修文物》選在12月16日和張藝謀導演的《長城》同天上映,但蕭寒並不擔心排片率:“我們和《長城》的制作成本相差幾百倍,所以不太有成本這方面的壓力,而且現在已經有不少影院經理表示很期待。我不奢望很高的排片率,如果能給到7%到8%左右的排片率就是很大的支持了。”(何晶)