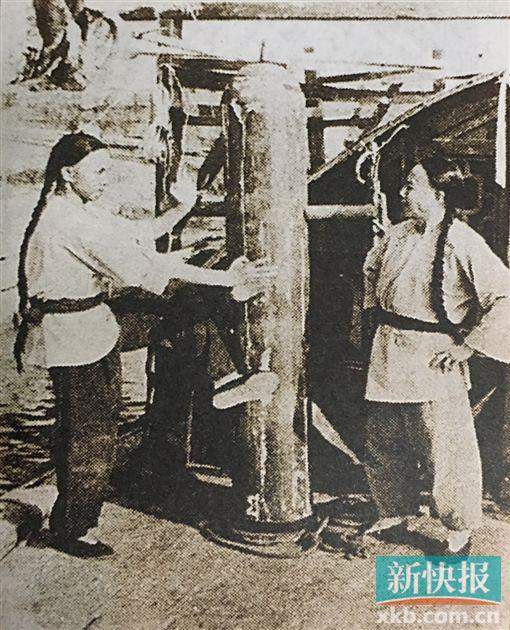

■紅船上的木人樁(圖片選自《粵劇大辭典》)。

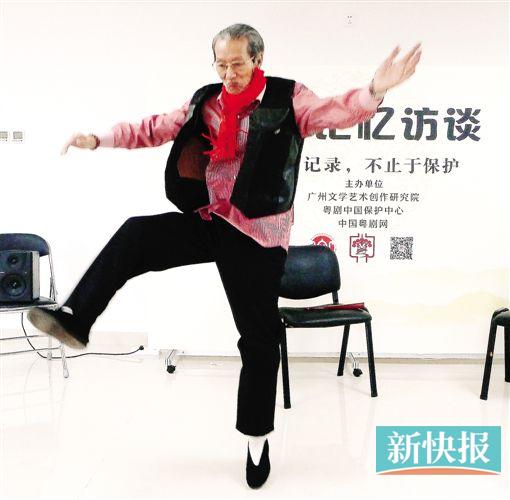

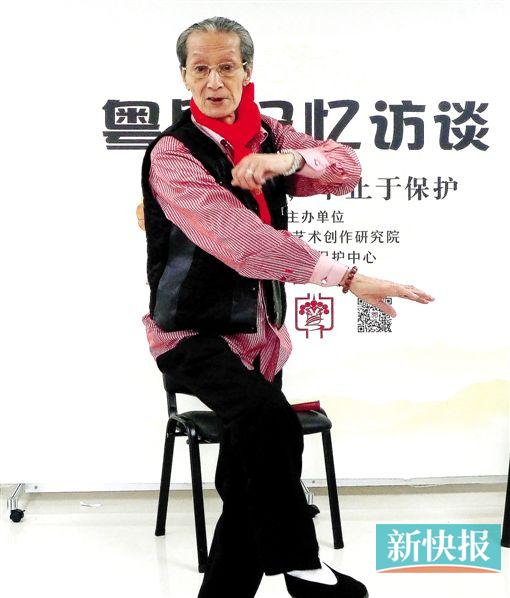

■80歲的葉兆柏示范鐵線拳。(鄭迅攝影)

伸拳劃腿,呼呼生風。瞠目甩頭,虎虎生威。80歲的柏叔一氣呵成打出一套南派粵劇鐵線拳,觀眾之贊嘆,嘩嘩有聲!

這是一場別開生面的《粵劇記憶訪談》節目。

粵港澳三地自2003年開始,將每年11月的最后一個星期日定為“粵劇日”。今年11月27日又是粵劇日,廣州文學藝術創作研究院、粵劇中國保護中心、中國粵劇網請來著名粵劇演員、廣東八和會館鑾輿堂永遠榮譽會長葉兆柏,講述南派武功對粵劇的影響。

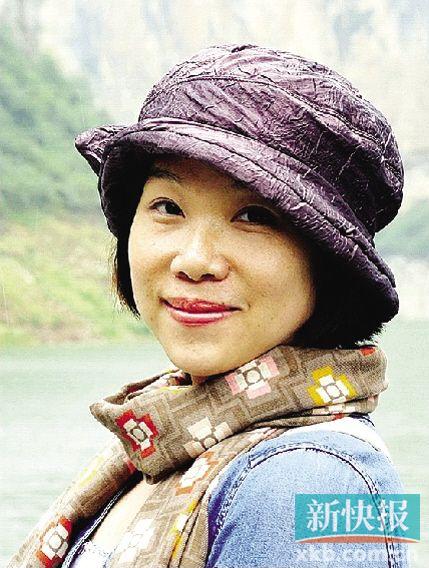

專欄作者·鐘哲平

嶺南文化學者,廣州文學藝術創作研究院專業作家。喜歡看戲,不太懂戲,也不算痴迷。因為鑽得不深,所以有疏離感。沒有匠氣,隻有歡喜。如同隔著河流看彼岸的華燈,和影影綽綽的風流人物。

1

用光陰的細線穿起遺落的珍珠

《粵劇記憶訪談》是廣州文學藝術創作研究院的重點項目。廣州文學藝術創作研究院作為文學藝術領域的研究機構,秉承研究學術、創作精品的優良傳統,2016年在粵劇研究工作中開展了兩個重點項目。

其一是《粵劇學者沙龍》,沙龍宗旨是“傳播,是最好的保護”,搭建平台,讓關愛粵劇的高校師生、戲劇評論家、戲劇工作者、表演藝術家共同交流。《粵劇學者沙龍》在學術界、粵劇界引起廣泛反響,用學術提升粵劇底蘊,用粵劇傳播嶺南文化。

在《粵劇學者沙龍》成功主辦的基礎上,廣州文學藝術創作研究院、粵劇中國保護中心、中國粵劇網繼續推出重磅研究項目——《粵劇記憶訪談》,宗旨是“記錄,不止於保護”。我們訪談老藝人、老觀眾、老媒體人,訪問一切和粵劇有關的塵封記憶,用幾乎肉眼看不見的細線,穿起歲月遺落在風中的珍珠。這種記錄,是原始的,質朴的,正因其不加修飾,如一面澄明的鏡子,照見歷史的光影和今日的身段。

2

南派鐵線拳,戲班秘傳之技

在11月27日的訪談節目中,葉兆柏閑話不提,上來就打了一套粵劇南派鐵線拳。動作敏捷,身軀靈動,柔中帶剛,變化多端,令人眼花繚亂。

拳罷,葉兆柏深呼吸幾口氣,平定呼吸,搖著隨身帶的紙扇,緩緩解說鐵線拳的精妙。天氣清冷,紙扇並未打開,柏叔只是搖著扇骨,配合說話時手中的韻律,已是一派仙風。

葉兆柏說:“我的師父薛覺先說,北派是圓的美,南派是方的美,各有各的好。如今粵劇中的南派特色越來越少,我們再不留下一點,以后影都沒有了。這個南派鐵線拳是粵劇獨有的,舞起來好看、實用,干淨利索,平日多練,還可以防身健體。我至今每天早上在天棚練功,保持反應敏捷。年輕人要運動,老人要活動,舒活筋骨,希望精神好些,還可以多教幾個學生。這套鐵線拳我第一次在舞台上使用是1960年,戲中的情節是師父教徒弟打拳,我就使用了這套鐵線拳,開了光,反應非常好。”

葉兆柏打拳時,現場觀眾大開眼界,手機攝像機拍個不停。很多人覺得這套拳路新奇醒神,在舞台上、電視電影中都沒見過。他們也許不知道,自己拍攝到了一套瀕臨滅絕的古老拳法。鐵線拳變化多端,葉兆柏示范的只是其中一種表現形式。武術即藝術,有一定套路而無一成不變的“規范”,即使是這零星的吉光片羽,大家也領略到了粵劇南派武功的精深。

據《粵劇大辭典》,鐵線拳是“南派武技,屬於南拳中的外家拳套路。鐵線拳的主要特點是以內功方法融會到外家拳中去,使習此拳術達到強身健體的目的。演練時以身調氣、以氣催力,要求動中有靜,靜中有動,在實戰中能夠反弱為強。鐵線拳來源有二說:一說是廣東武術名家鐵橋三所創,后由其徒傳入戲班;一說是少林五枚師太的絕技,故又稱‘尼姑鐵線拳’,因戲班中人與清初反清復明的民間秘密組織有聯系,故而相傳。鐵線拳技擊性十分強,曾在戲班中流傳,除了作為練功強身外,一些小武、二花面等武行演員也將之運用到舞台演出中。20世紀40年代名小武靚少英,曾以一套鐵線拳聞名於戲班。此拳被視作戲班中難得的秘傳之技。隨著南派武技在粵劇舞台的淡化,鐵線拳現已失傳。”

3

看南派粵劇,如同武俠小說

南派粵劇重武,有許多拳法和絕技。年深日久,隨著南派藝術特色在整個粵劇舞台上的淡化,許多功夫已經失傳,這就為這些武功更添幾分神秘色彩。看一台南派粵劇,若細究台上的功架名稱,名目豐富,語義微妙,簡直如同讀一部武俠小說。

在當天的訪談中,除了鐵線拳,葉兆柏還介紹了另一套已經失傳的南派粵劇武功——“六點半棍法”。

“此棍法源自福建泉州南少林,是少林武僧技擊性武技。明末清初,少林俗家弟子洪熙官為了躲避清廷追捕,逃難到廣東,隱姓埋名在戲班紅船當伙夫。同在紅船當下役的‘篤水鬼’(撐船的船工)梁二娣,每日撐船竹竿不離手,練得臂力過人,洪熙官認為他是習武良材,便將少林六點半棍法相授。后來梁二娣在戲班中收徒,六點半棍法漸為人知,但梁二娣怕受清廷迫害未敢將此棍法來歷傳揚出去,其弟子就將此棍法稱‘二娣棍’。此棍須以殺、彈、槍、割、釘、抽六種棍法技巧,結合半圈棍,構成整套規范的棍法套路,故名‘六點半棍’,在戲班中曾一度流傳,多人效習。用作練功則可達強身健體之功效;發揮實用性技擊功能,則可在戲班中起到防盜賊及保護自己的作用。此棍法氣勢剛猛,適合傳統粵劇武戲的表演風格,藝人們便將它搬上舞台運用到武場對打中。隨著粵劇演劇風格的轉變,六點半棍法現已失傳。”(《粵劇大辭典》)

葉兆柏說,六點半棍法他也並未掌握,但聽過不少關於其威力的傳說。據說有一位姓鄭的前輩,曾和靚少佳一起到安南(今越南)演出。鄭前輩又黑又瘦,走路搖擺,卻是武林高手。在安南演出常有當地流氓惡霸來看霸王戲,搗亂戲台,讓戲班生意難做。有一晚一幫惡霸又來鬧事,恰逢鄭某不在,他們一直打鬧到戲台,幸虧鄭某及時回到,搖搖晃晃沖進廚房,拿起一條水火棍,橫沙一圈,眾惡霸應聲倒地!

4

真刀真槍練出來的武功

葉兆柏說:“我們南派粵劇的武功就是這樣使得!台上真刀真槍,絕不是花拳繡腿,下了台是可以實戰的!當年李文茂戲班,台上打真軍,台下打清軍。南派粵劇武功是在台下‘使得的’”。

清末民初,粵劇舞台上的武打動作均用真刀真槍,俗稱“打真軍”。兵器重二三十斤,在台上呼呼舞動,金屬碰撞錚錚作響,觀眾看得氣都透不過來。

由於對觀眾和演員都有一定危險性,且藝術性不強,“打真軍”后來漸漸消失。粵劇吸收了北派藝術后,大大提高了審美性。北派追求身段優美,輕靈飄逸;南派則雄渾有力,硬橋硬馬,追求對打的逼真效果。

葉兆柏說,不管崇尚南派還是北派,認真練功的精神是永遠不應過時的。他還介紹了紅船木人樁的巧妙設計。一根木樁立在紅船船頭,橫木可拆卸。裝上橫木就練功,靠岸時拆卸橫木就可以綁纜繩。以前師父叫徒弟練功,就說:“喂,你夠鐘‘埋樁’啦!”

粵劇中的木人樁是戲曲武打中的短打和許多塑形功架的基本元素。“全套動作共六個單元,每個單元18個動作,合共108個動作。又可根據龍、蛇、虎、豹、鶴、獅、象、馬、猴、彪這十大形象,加以變化出上千個動作。”(《粵劇大辭典》)

白駒榮在《四十年來粵劇表演藝術的變化》中說:“其實,南派武功有它的獨特風格,老叔父老前輩穿起盔甲表演將對將的大戰,他們的寸度准確,靶子輕快,英姿勃勃,表現有力,看來儼然戰場交鋒,大獲觀眾的贊賞和喝彩。這是與平時的苦學苦練分不開的,沒有長期苦學苦練是辦不到的。”陳非儂《粵劇六十年》也提到:“老一輩的粵劇伶人,都學過功夫,都有一定的武藝,有些還身懷絕技。粵劇伶人學習武藝,一方面用來強身自衛,一方面是職業上的需要。因為不少的粵劇功架和排場,不少的劇目,如果沒有一定的武藝基礎,是無法掌握、無法表演的。”