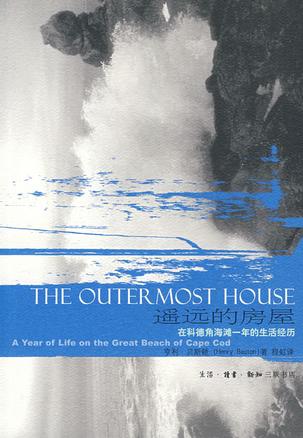

书名:《遥远的房屋》

副标题: 在科德角海滩一年的生活经历

作者:[美] 亨利·贝斯顿(Henry Beston)

译者: 程虹

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版时间: 2007年

丛书: 美国自然文学经典译丛

【内容简介】

在美国东部的科德角海滩上,曾经有一座孤零零的“水手舱”,贝斯顿在这座房子里,与大海相伴生活了一年,在这,他聆听着涛声的节奏,感受海滩四季的变幻。他看到了大海的温柔和狂暴,沙丘的包容和冷峻,还有形形色色的生命之旅……

那所遥远的房屋,30年前已经葬身大海……

【网友酷评】

我读贝斯顿

去年九月二十四号,我在朋友家淘出一本旧书来,《在烟囱农庄上的日子》,天下文化98年出版,作者很耳生,亨利.贝斯顿,没有卡夫卡铿然,也不如海明威鲜亮,小头锐面,不是能让人记住的那种。赭黄色书衣,一个穿西装的老男人拄着锹柄远眺,尽头是向晚时拖着黄白烟柱的农舍。十来行的序,答谢语占了三分之二,真金白银有几许?而我被镇住,记牢了贝斯顿的名。

“夏天来时,绿意盎然,美到了极点;严冬一到,光洁与清冷更加深邃。寒气带来雪白的平野、冷寂的静谧和透亮的蓝天。”这序中一句,可引来勾勒那卧在北方天空下的小城。我撕下一页纸,斜着圆珠笔草草誊写,比照着再看一遍,将第三个逗号改作分号,折起来,纳入衣袋,字纸如茶叶在胸腔渐次舒展。一起扩散的有怀特的温暖、海明威的清冽、福克纳的乡愁。这种写法华而不实,高估了贝斯顿,又想不出别的。

于是老想着买一本,在看不见农庄、望不着田野、嗅不到炊烟的东部城市更觉迫切,像在高原上渴念着氧气筒,朋友的书在我家一直留到立冬前后。现在,这书对我可有可无。仿佛一觉睡醒,流年偷换,触目全是缺陷。书也有人的愁苦,到了某个年龄,晒斑、雀斑、黄褐斑、老年斑、叫得出叫不出的一个不落纷纷涌现。

真能察觉出衰迈迹象的不是镜子,不是腹间肉,是跟旁人站一块时有意无意的比较。书也一样,《在烟囱农庄上的日子》没有知会我它的短处,也没让我分钟就瞅出破绽,《遥远的房屋》将一切都倒映了出来。好在后者也出自贝斯顿的手笔,所以发现前者丛生的缺憾后,我没有露出一寸沮丧或失落。前者留下的空白被后者挟来的喜悦充盈。

“遥远的房屋”,这标题高妙,亦真亦幻。“在烟囱农庄上的日子”则贴紧实在物,像埋首在葱蒜堆里。当你读完此书,以为对美国东部科德角海滩的林林总总了若指掌,小木屋“水手舱”内外的景致物事对你也表现出老友的亲近,你的审美与理性再度被证成,不期然,这七宝楼台、一腔自得,被劈面一拳捣得粉碎,分开八片顶阳骨,倾下一瓢冰雪来,“那所遥远的房屋,三十年前已葬身大海。”封底最末一行如是道,“千古事云飞烟灭”,再回顾书中场景与人,一卷卷沾染上童话的色调,被机巧地变形。

情节也不复杂,从老实的副标题可看出,“在科德角海滩一年的生活经历”。一个三十六岁的美国男子,带着六角形的手风琴,在1924年夏季的一天,从马萨诸塞州的昆西来到大西洋的科德角海湾,在海岸线两英里外的沙丘上建了一栋木屋,帮手是一个邻居和一个木匠,木屋开十扇窗,窗框和壁板漆成淡黄,贝斯顿在这片人迹罕至的海滩生活了一整年,看海,听涛,赏鸟,望外海的灯影,观风雪里的沉船,两周一次去邻近的城镇购物,用背包提回来,伏身在窗边的桌上,把这些拷贝至笔记本,365天往复循环。

“我独居在水手舱,像克鲁索在他的荒岛上那样无人打扰。”话里掩不住自得,贝斯顿不避嫌,他有点担心读者当自己是 “怪人”,另起一段写道:“一个人过于孤独并不好,它如同总是在人群中一样不理智。”为了让观点立得住,随即注释道:“从早上起身打开朝向大海的房门,到夜晚在清冷的房屋里划亮火柴,总是有事情要我去做,有东西要观察,有情况要记录,有事物要研究,还有一些牢记于心的细节。”海风倒灌的独居日子在他写来有滋有味,甚至引起仿效的冲动,如果晓得他跟死神几番耳鬓厮磨,我们是否还有这胆色?

贝斯顿的冒险是超值的,在历时一年的赌局中,他抓到一手好牌,笑至散场。我的说法不乏功利,科德湾的一年的确帮了贝斯顿大忙。住进海边“水手舱”前他出过五本书,一本叙述一战中志愿者的经历,两本童话书,剩下两本被人忘得一干二净,严格意义上讲,当时他不是一个真正的作家。走运的是,科德角的海浪和滩涂带来了他渴盼的,《遥远的房屋》二十年间重印十一次,20世纪美国自然文学的经典,19世纪同领域的翘楚是梭罗《瓦尔登湖》。

说卡夫卡,不可遗漏那违背承诺的马克斯.布罗德,谈贝斯顿,也不能忘记他的夫人伊丽莎白.科茨沃思。布罗德用消极至背叛的方式促成了卡夫卡,科茨沃思以积极到胁迫的方式成就了未婚夫。1926年12月,贝斯顿在日记中潦草地写下自然写作计划,次年秋天,离开海滩时,他的背包里已装着几本写满原始资料的笔记本。然而他看起来无意去发表,没有整理出一份像样的文稿来。在他向未婚妻请求择日完婚时,后者趁机使出女人对付懒散男人的最后一招,“不出书,不结婚。”

我感兴趣的不是科茨沃思相夫教子,也并非贝斯顿声名鹊起,是他的写作本身,该绝无功利心。一个无名作家,坐在临大西洋的木屋内,所见、所闻、所感、所思,顺手拮取,无不能化字入文,“他总是用铅笔或钢笔写,惟恐打字的声音扰乱他最看重的句子的韵律。有时他花整个上午的时间来推敲一个句子。”遗孀伊丽莎白动人追忆丈夫写《遥远的房屋》的情形,有人认为她讲的不尽属实,大多名人的家眷都擅长渲染,我倒相信是真,没有特殊理由,文本自身会说话。后来贝斯顿也出过几本自然文学的书,不咸不淡,包括《在烟囱农庄上的日子》,概因名望所累、过于矜重,不能放开手脚。 (文章选自豆瓣,作者:成刚)

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间