曾经的光荣未竟的梦想

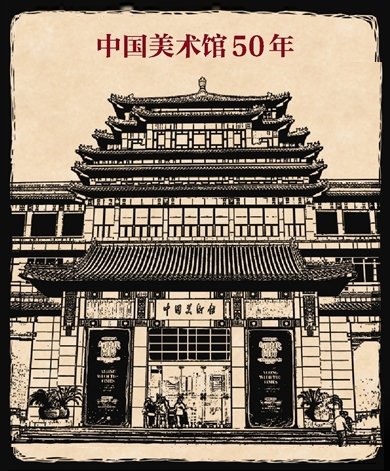

1958年,与人民大会堂等一同被列为国庆十周年工程“北京十大建筑”的美术馆开始兴建。1963年6月1日,毛泽东亲自题词“中国美术馆”。对公众开放了半个世纪,“中国美术馆办什么展,美术界就刮什么风”曾让其成为全国艺术朝圣之地,如今中国美术馆拥有近11万件藏品,举办过4000余场展览,既是国家艺术宝库,也已跻身世界重要美术馆行列。

50年后,中国美术馆仍有未竟的梦想。

“成为中国的卢浮宫”是中国美术馆第一任馆长刘开渠的愿望。今天,我们离这样的世界一流美术馆、博物馆还有距离。哪怕未来几年落成的中国美术馆新馆,在硬件上足以自称世界上最大的美术馆。但软件上,离真正的“艺术知识能量的发生场”又有多远?我们希望,中国美术馆未竟的梦想能在美术馆人的接续努力下终至圆满。

美术馆诞生记:“难产”的艺术宝库

戴念慈设计中国美术馆造型借鉴了莫高窟标志建筑“九层楼”(第96号窟,高45米)。

中国美术馆自其诞生至今见证了半个世纪的时代变迁。这座仿古阁楼式的现代建筑,由建筑大师戴念慈主持设计,坐落在东黄城根、五四大街到阜成门这条文脉的东端。莫高窟式飞檐古典形式、北京十大建筑之一,建造之初中国美术馆命定中便要延续文脉,至今仍是北京乃至中国的文化地标之一。 【详细】

范迪安:美术馆也有“中国梦”

50年发展史上,中国美术馆曾在相当长时间内成为中国艺术界的风向标。只是,随着多元艺术格局的兴起,中国当代艺术的繁荣,尤其是市场对于艺术主导力量被放大到最大的当下,中国美术馆的发展一度被质疑“仅仅只是展览馆,而不是真正的美术博物馆”,“保守”、“体制内美术的江湖”,“反当代文化精神”。

面对质疑,第四任掌门人范迪安在接受新京报《新艺术》月刊采访时依然明确了中国美术馆关注20世纪中国现代美术的定位。不过他也承认,中国美术馆早就失去了一家独大的历史地位。但另一方面我们仍没有一个中国现代美术的展示序列,其中更是“对新形态的艺术关照还不够,学术力量也还不够。”为此,让中国现代美术不再只有地域性价值,“使世界对中国20世纪艺术有新认识让世界重新认识中国20世纪艺术”是未来中国美术馆的“中国梦”。 【详细】

《流民图》眼中的名家名作“总动员”

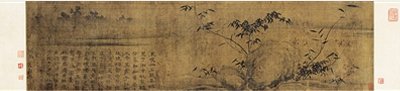

邓拓捐赠的《潇湘竹石图卷》为国内苏轼作品孤本,是美术馆的国宝级藏品

我是艺术家蒋兆和笔下的《流民图》,“20世纪前半叶尺幅最大的中国画”、“现代中国画坛最为重要的现实主义巨构”这些是贴在我身上的标签,为此一经入藏中国美术馆便成为镇馆之宝。除了偶尔出席各类美术展览外,更多的时候我躺在中国美术馆的藏品库房中,静静地看着各类现当代美术作品的加盟。如今,我可以自豪地说,我们这个大家族已经有近11万名成员,其“民族”有中国画、油画、版画、雕塑、年画、连环画、宣传画、漫画等。我们用各自不同的经历讲述着一个共同的真理:没有保存就没有文化的传承。 【详细】

昔日“星光大道”被迫与时俱进

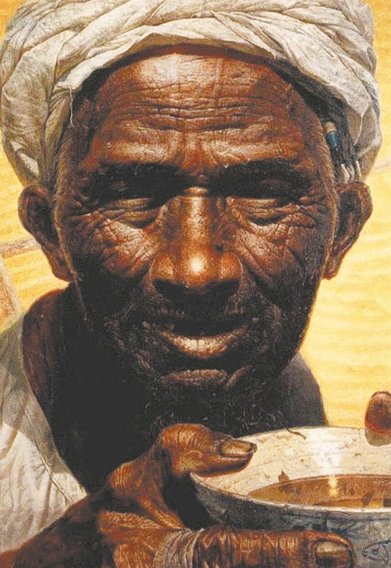

罗中立凭《父亲》(中国美术馆收藏)获第二届全国青年美展金奖,现任四川美院院长,中国当代艺术院院长,中国美协副主席。

多年来,作为国家重要文化设施之一的中国美术馆,已成为广大美术家和观众心目中的艺术圣殿。在这个艺术圣殿里,举办的大大小小艺术展览不计其数,但有两个展览最为知名影响力也最大,一个是全国美术作品展览(简称全国美展),一个是全国青年美展。 【详细】

那些年那些展

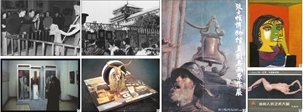

典藏、展览、公共教育、学术建设是美术馆的安身立命之本。其中,艺术展览便是一项集艺术研究、文化研究的结果,也是知识能量的集中体现。半个世纪来,中国美术馆曾数次发挥能量,引进先进文化,成为中国艺术潮流的发生场。在此我们选取了中国美术馆建馆50年来举办的15个重要展览,共同回顾记忆中的那些年,那些展。早期美术馆的大型展览往往不仅仅是艺术界的大事,更能引起整个社会的轰动效应,成为载入史册的文化事件。 【详细】

新时代新色彩

哈罗德·泽曼曾在上世纪60年代提出“展览不仅应该展示‘作品’,也应该展示‘过程’”。自上世纪90年代起,中国美术馆举办展览的理念也在进步,不单单只是展示作品,更多具有主题性、学术性、历史性、前瞻性的展览在这里面对公众开放。从罗丹、印象派、透纳全面展览到俄罗斯、美国艺术300年大展,对于现代美术史“进程”的展示广受好评。敦煌艺术大展则因先进的包装策展理念与服务性创下美术馆观展人数纪录。而新媒体艺术展品牌设立与蔡国强大型个展的进驻,也证明了美术馆在关注当代艺术方面的作为。2011年3月2日起,中国美术馆对社会免费开放,未来,美术馆展览能否继续带给观众一次次新的艺术知识革命,则在更多人的期许之中。 【详细】

赴一趟世界美术馆之约

18世纪末的欧洲,随着美术学院、艺术市场的出现,博物馆在艺术分类上的完整性与独立性也越来越强,艺术博物馆——美术馆由此应运而生。艺术家陈丹青就曾说过“西方文化之所以优势、强势,是因为西方的文化重镇和重点是美术馆,以及美术馆连带承担并高度发挥的社会教育功能。” 【详细】

附:《新艺术》6月号精选

中国艺术家“迈入”威尼斯,只是一笔“生意”?

“大运河”平行展现场,艺术家章紫燕、邱志杰、高洁的作品亮相

1993年,13位中国当代艺术家被选择进入威尼斯双年展,来自中国的艺术“面孔”首次登上这个国际艺术舞台,来自民间的政治波普和玩世现实主义等前卫艺术,无疑是当年威尼斯双年展上的爆炸性新闻。20年过去了,对中国而言,这一世界当代艺术权力场魅力不减,许多人为它“逐梦”而去。今年,在撬动资本和权力之后,近10场中国艺术家的平行展、成百上千中国艺术家同期拥挤在威尼斯舞台上,再度让中国当代艺术在水城和国内引发热议。 【详细】

里希特再破纪录

格哈德·里希特(Gerhard Richter)1932年出生于德国德累斯顿。1951年开始在德累斯顿艺术学院学习。1961年开始进入杜塞尔多夫艺术学院,在此期间开始对绘画与相片之间的关系产生兴趣,开辟了绘画的全新路径。1964年杜塞尔多夫艺术商为里希特举办了他的首次个展。上世纪60年代末至70年代,里希特开始探索抽象画。上世纪80年代享誉德国及欧美艺术圈。他被称为尚健在的最受敬重的艺术家。 5月14日,德国艺术家格哈德·里希特绘于1968年的油画《米兰大教堂》在纽约苏富比拍卖行拍出3712.5万美元,刷新在世画家单幅作品价格纪录。此前的这一纪录也是由里希特保持——2012年10月他的《抽象画(809-4)》拍出了2132万英镑(3349万美元)。

在世艺术家群体中,除了单幅作品拍卖最贵外,里希特作品拍卖总额也是最高的。在此前雅昌艺术市场监测中心与Artprice联合发布的《2012年度艺术市场报告中》的2012年度十大西方艺术家排行榜中,里希特夺得了季军,而冠亚军则分别是安迪·沃霍尔和毕加索。 【详细】

看见沙梭的“赤子心”

新京报观展活动现场,解说员背后是沙梭创作时的照片。新京报记者 郭延冰 摄

意大利现代艺术史上最具代表性的艺术家之一阿里吉·沙梭回顾展近日亮相中央美院美术馆。140余件作品中,不仅包括他的代表作“红色的人”系列,还有其首次访华后创作的《北京先锋——新中国》。这是迄今为止这位艺术家在意大利境外最大型的回顾展。 【详细】

方继孝“收信”经验

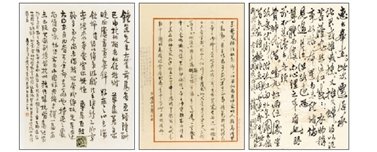

名人书信既有书法价值又有研究价值。左起为方继孝收藏的丰子恺、沈从文、钱钟书信札。

近日,“钱钟书私人书信上拍引杨绛反对”一事闹得沸沸扬扬,名人书信收藏的话题也因此受到各方关注。旧时通讯不便,人与人之间靠写信联络,文化名人大都受过良好教育,他们的书信不仅书法底蕴深,内容往往还具有学术研究价值,并且鲜见赝品。由于书信便于携带和保存,留存下来的数量亦十分可观。但这类收藏对收藏者要求较高,必须具备相应的文化知识方可涉足,否则即便到手也可能看不懂,更别提发现其中的奥妙了。名人书信鉴藏家方继孝可是这方面的行家。 【详细】

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

发表成功!请登录后尽快修改密码。

发表成功!请登录后尽快修改密码。