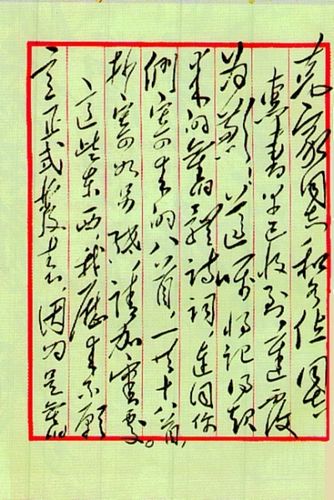

毛泽东致《诗刊》编辑部的信(1957年1月12日)

喜从天降

1956年11月21日上书送出之后,《诗刊》社的同志们焦急地、殷切地期待着……突然,喜从天降,1957年1月12日毛主席给《诗刊》编委们来了亲笔回信,还给了18首诗词,除了《诗刊》抄呈的8首,又加上了10首。这是多么令人兴奋的大事啊!整个《诗刊》编辑部和作家协会都沸腾了,大家奔走相告,欣喜若狂!

现在把毛主席的这封信抄录如下:

克家同志和各位同志:

惠书早已收到,迟复为歉!遵嘱将记得起来的旧体诗词,连同你们寄来的八首,一共十八首,抄寄如另纸,请加审处。

这些东西,我历来不愿意正式发表,因为是旧体,怕谬种流传,贻误青年;再则诗味不多,没有什么特色。既然你们以为可以刊载,又可为已经传抄的几首改正错字,那末,就照你们的意见办吧。

诗刊出版,很好,祝它成长发展。诗当然应以新诗为主体,旧诗可以写一些,但是不宜在青年中提倡,因为这种体裁束缚思想,又不易学,这些话仅供你们参考。

同志的敬礼!

毛主席给《诗刊》的十八首诗词是(按《诗刊》创刊号刊登顺序):《长沙》《黄鹤楼》《井冈山》《元旦》《会昌》《大柏地》《娄山关》《十六字令》三首、《长征》《六盘山》《昆仑》《雪》《赠柳亚子先生》《浣溪沙》《北戴河》和《游泳》。

毛主席用自己关于诗的一封信,用自己雄伟瑰丽的诗篇,支持了刚刚诞生的《诗刊》。

召 见

收到毛主席的信和18首诗词后,父亲正奢望什么时候能见到毛主席,向他请教有关诗歌诸问题的时候,毛主席召见的喜讯传来,真是喜出望外。1957年1月14日上午11点,时任《人民日报》文艺部主任的袁水拍同志给父亲来了电话:“毛主席要召见我们,下午3时我坐车来接你。”父亲后来在一篇文章中回忆当时的情形说:

车子驶入中南海,直达颐年堂门前。进入殿门,房间宽阔,静寂无人。对面有一副屏风,别的没有任何摆设,长长的沙发,一个又一个,十分简朴。殿内静静的,静静的,我的心却很紧张,很紧张。一会儿,一个高大的身影从东边门里出来,一步一步向我们走来,呵,毛主席站到我们身旁了。他安详和蔼地同我们握手,让座,自自然然地从烟盒里抽出支香烟让我,我说:“我不会吸。”主席笑着说:“诗人不会吸烟?”毛主席的神态和谈话,使我的心平静怡然了。主席问:“你在北大教书?”“不是,我在作家协会工作”,我回答。接着他以赞许的口吻说:“你在《中国青年报》上评论我的咏雪词的文章,我读过了。”我趁机问:“词中‘原驰腊象’的‘腊’字怎么解释?”主席反问:“你看应该怎样?”我说:“改成‘蜡’字比较好,可以与上面‘山舞银蛇’的‘银’字相对。”毛主席说:“好,你就替我改过来吧。”话没说几句,心和心近了,可以放言无忌了。谈起《诗刊》创刊,我向主席提出了印数问题。我说:“现在纸张困难,经我们一再要求,文化部负责人只答应印一万份。同样是作家协会的刊物,《人民文学》印二十万,《诗刊》仅仅印一万,太不合理了。”“你说印多少?”主席问。我说:“公公道道,五万份。”主席想了一下,说:“好,五万份。”我天真地说:“请主席给黄洛峰同志打个电话。”水拍用眼睛向我示意,赶忙说:“不用了,不用了。”

上面的话,仅仅是个开场白,随着情绪的高涨,无拘无束,越谈越多。主席先从国际重大事件开头,谈了他的看法。这方面,我们知之甚少,只默听,没法插嘴。他忽然向我们发问:“几百年后,全世界实现了共产主义,还有没有斗争?”问得突然,我们说:“不知道,主席看呢?”“我看,还是有斗争的,但不是在战场上,而在墙壁上。”我们会意了。

诗人嘛,谈话总是离不开诗,不多时,话入到主题上来了。毛主席是喜欢、看重民歌的。他说:“《诗经》是以四言为主体的,后来是五言,现在七言的多了,这是顺着时代演变而来的。现在的新诗,太散漫,我以为新诗应该在古典诗歌和民歌的基础上求发展。我个人喜欢用词的形式写作,习惯了,用起来得心应手。”毛主席喜欢三李,是人人皆知的了,但他对我们并没有提及,只说:“杜甫诗写得不少,好的不多。”他又说:“他们给我弄了部《明诗综》,我看李攀龙有几首诗写得不错。”毛主席湖南口音太重,李攀龙这名字,经水拍重复了一下,我才明白。

一看表5点了。不能再多占用主席的宝贵时间,我们便告退了。他送出殿门,站在那里远远地向我们招手,高声地嘱咐:“把你们的诗集送我一份呵!”

回到家中,想起与毛主席亲切会见的情景,我心情激动,诗思潮涌,21日,一气呵成了《在毛主席那里做客》这首长诗。

| 上一页 | 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!