■上世紀30年代民族危機空前深重的背景下,“中華民族復興”成為一種社會思潮

1928年底“東北易幟”后國民黨形式上統一中國,客觀上激發了各界對國家建設、民族復興的關注。上世紀30年代,日本侵華全面加強,中華民族危機進一步加重。1937年“七七”事變的發生,使“中華民族到了最危險的時候”,民族危機空前深重。在這樣的歷史背景下,“中華民族復興”的話語和觀念很快成為一種社會思潮。

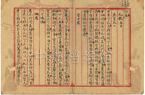

1932年5月,張君勱在北平創辦了《再生》雜志,明確以“民族復興”為辦刊宗旨,其“創辦啟事”稱:該刊定名為“再生”,“一方面根據歷史之教訓,他方面博征世界之通例,提出另一新方案,以為惟循此途可致中華民族於復生”。“九一八”事變后創辦的以“民族復興”為宗旨的刊物,還有《復興月刊》等。《東方雜志》31卷第18號開辟了“民族復興專欄”﹔《獨立評論》《大公報》等報刊也紛紛以“民族復興”為話題刊文。此后,“民族復興”一說廣為流行。上述刊物所發表的文章如:趙正平的《中華民族復興問題之史的觀察》,吳其昌的《民族復興的幾個條件》《民族復興的自信力》,潘光旦的《民族復興的一個先決問題》等。他們談到,“民族復興”是從目前的落后、衰落狀態中走出,恢復世界強國的民族地位,恢復文化古國的燦爛輝煌。當時還出版了一些圍繞“民族復興”這一主題的書籍,如吳庚恕於1933年出版的《中國民族復興的政策與實施》,張君勱於1935年出版的《民族復興之學術基礎》,王之平於1935年刊行的《民族復興之關鍵》等。

上世紀三四十年代,中華民族復興話語,不僅為報界、學界、文化界頻頻言說,也為國共兩黨高度關注。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!