(左起)閻連科、張大春、蔣方舟三人從《大唐李白》出發,談“盛世之下,詩人何為”。

台灣作家張大春新長篇《大唐李白·少年游》近日由廣西師大出版社理想國出版,並於近日在工人文化宮舉行新書發布會。發布會以“盛世之下,詩人何為”為主題,邀請張大春、閻連科、蔣方舟三位作家對談,就詩人際遇、小說技法、寫作的可能性和語言豐富性等問題發表各自的見解。

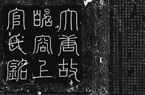

《大唐李白》是張大春的系列小說,擬以百萬字篇幅再造詩仙李白的一生、大唐盛世的興衰。首部曲《少年游》透過梳理李白早年的萍蹤游歷,為讀者解開詩人的身世、師從之謎,勾勒出盛唐時代的斑斕世相。幾年的古典詩歌寫作使張大春對古詩韻律和詩論別有心得,在小說裡屢屢推翻對李白詩歌的傳統誤讀,甚至大膽地對其詩作地進行“續補”、“改寫”。加之來自傳統經典的典故、傳奇和故事,如離奇的花樣、有趣的紋飾編織入綿密的敘述,讓小說的語言密不容隙,達到了極高的飽和度和戲劇感。

張大春:寫“李白之所以成為李白”

“五陵少年金市東方,銀鞍白馬度春風。落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。”小說以李白的《少年行》作為開場,張大春在這部“李白之所以成為李白”的前傳裡,揭秘或杜撰了李白的家世和在他建立世俗名聲之前的求學生涯、游歷見聞。李白一家從西域返回中原,父親是有錢的富商,少年李白在十七八歲時因息鼓殺人,到大明寺暫避,后拜道術之士趙蕤為師。

李白雖然飄然不群,卻從少年起就懷有“申管晏之談,謀帝王之術”的理想。張大春說:“李白根本不認識他的現實,他永遠是通過春秋戰國,或者諸葛亮、謝安、謝靈運這些古人,來翻譯他看到的現實。他認為自己可以在朝廷扮演一個角色,可以治國平天下,為什麼他以為自己有這樣的能力?因為他把大唐帝國看得太簡單,看成一個縱橫家還能馳騁其口舌,並對君王有所號召、有所影響的時代。”

張大春認為,李白作為一位詩人,卻擁有文字之外更大的企圖和野心,這遠離了他真正的志業。在盛世和盛名之下,卻是被世俗生活所排擠的命運。“李白的偉大在於他有很不偉大的企圖而使他沒有成功。”當政治理想完全幻滅,最后成就他的天才的,依舊是他的詩歌“結合當代最低層的人留下的最自然而天真的聲音。”

閻連科:《大唐李白》是百科全書式的寫作

《大唐李白·少年游》的信息極廣極駁雜,窮盡正史、傳奇、筆記乃至佛經、契卷等種種文本,對於醫藥知識、典章制度、社會組織、物用行止、經學教義都有精妙的闡釋。比起小說,它讀起來更像考據、詩論或者學術論文。

事實上,幾年以來,張大春一直在試圖開拓小說的定義,“找到表達的不一樣的方式,或者學習到人們聽故事不一樣的趣味。張大春說:“事實上《大唐李白》就是這個嘗試,你怎麼讀都覺得好像是非常通俗的學術論文,或者是想通俗卻不夠通俗的,但如果有這個印象,那他就是《大唐李白》第一個理想讀者。”

閻連科表示:“作者知識結構的龐雜,他的博學,讓你相信大春確實是百科全書式的寫作,他的頭腦就是我們某個文學院的圖書館。”“張大春已經完成了作家學者化的過程,讓人們相信作家學者化確實也可以寫出偉大的好的作品來。能把我們的國學和傳統運用到如此精熟的程度,是很了不起的。”(記者 黃茜)

(來源:南方網)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!