鄭西林

隨著反腐的不斷深入和“大老虎”的相繼落馬,“鐵帽子王”和“丹書鐵券”成了眼下出現頻率很高的兩個熱詞。

為什麼說腐敗沒有“鐵帽子王”?反腐沒有免罪“丹書鐵券”這句話中所說的“丹書鐵券”是指什麼?

“鐵帽子王”是清代一種封爵制度

其后世不乏被奪爵的歷史記載

所謂“鐵帽子王”, 是指世襲罔替的王爵,它源於清代的封爵制度。鐵帽子王和其他親王相比,享有的特權一是“世襲罔替”, 隔代不降爵﹔二是俸祿優厚 ,歲俸銀1萬兩,祿米1萬斛﹔三是賜予世襲罔替王府,又叫鐵帽子王府。清代,共有12位承襲爵位無需降等的“鐵帽子王”,其中八位是在清朝開國之初立下戰功的皇親宗室:即禮親王代善、鄭親王濟爾哈朗、睿親王多爾袞、豫親王多鐸、肅親王豪格、庄親王碩塞、克勤郡王岳托、順承郡王勒克德渾,因為他們功勛卓絕,所以獲得世襲罔替的永久封爵,同時還享有配享太廟的殊榮。另外四位屬於恩封,他們是清代中后期在穩固江山中立功而受封的,即怡親王允祥、恭親王奕訢、醇親王奕?、慶親王奕劻。

清王朝分封皇室爵位共有功封、恩封、襲封和考封四種形式十二等爵,其中輔國將軍以上還分世襲罔替和世襲遞降兩類。一般情況下,因為功封王爵者多屬世襲罔替,也就是俗話說的“鐵帽子王”。因為恩封爵位者則多屬世襲遞降,但在遞降到輔國將軍這一爵位時便不再遞降。獲得親王、郡王、貝勒、貝子等爵位的宗室並不能世襲,每世遞降一等。無爵位的宗室叫“間散宗室”,用四品頂戴。惟有12大“鐵帽子王”因為其祖先功勛卓著,被賜世襲不降封典。如果某“鐵帽子王”獲罪奪爵,以其旁支襲爵,但其后世也不乏被奪爵的歷史記載。

■首位禮親王為努爾哈赤次子代善

代善是清太祖努爾哈赤次子,為清初“四大貝勒”之一,他隨清太祖征戰四方作戰英勇,被稱為“古英巴魯圖”。清太祖死后,代善與其子岳托擁皇太極即位,清太宗崇德元年(1636年)晉封和碩禮親王。皇太極死后,代善又與睿親王多爾袞主持立福臨為帝。代善於順治五年病逝,乾隆四十三年配享太廟。禮親王世爵共傳10世,12人襲爵,2人被奪爵。

■首位鄭親王為努爾哈赤的侄子濟爾哈朗

濟爾哈朗是清太祖的侄子(努爾哈赤之弟舒爾哈齊六子),也是唯一非帝王直系子孫。順治初年與多爾袞同為攝政王,順治十二年去世,乾隆四十三年配享太廟。鄭親王世爵共傳10世,17王。其中5人被奪爵。

■首位睿親王為努爾哈赤14子多爾袞

多爾袞因作戰智勇雙全,賜號“墨爾根代青”(聰明的統帥),崇德元年封為睿親王。皇太極死后,與禮親王代善共立太宗之子福臨即位,被順治稱為“叔父攝政王”、“皇叔父攝政王”、“皇父攝政王”,順治七年出獵時死於喀剌城(今河北省盧龍縣),年僅39歲。乾隆四十三年追謚其為睿忠親王,配享太廟。睿親王世爵共傳11世,除去追封的,共8王。

■首位豫親王為努爾哈赤15子多鐸

多鐸是睿親王多爾袞同胞幼弟,崇德元年封豫親王。清軍入關后,他率領軍隊攻克南京,南明弘光帝出降。順治六年因天花病逝,乾隆四十三年配享太廟。豫親王世爵共傳9世,13王,其中2人被奪爵。

■首位肅親王為皇太極長子豪格

豪格因功於崇德元年封肅親王,后因皇太極死后的皇位之爭與多爾袞不和,順治元年被奪爵,順治五年被拘禁死於獄中。順治八年世祖親政,為長兄昭雪,恢復原封謚肅武親王。乾隆四十三年配享太廟。肅親王世爵共傳9世,10王。

■首位庄親王為皇太極第5子碩塞

碩塞是皇太極第五子,曾與多鐸共同在河南攻擊李自成,又隨軍攻破南京,俘虜明弘光皇帝朱由崧。順治十一年碩塞死,其子襲爵改號庄親王。庄親王一支共傳8世,11王,其中2人被奪爵。

■首位克勤郡王為代善長子岳托

岳托是禮親王代善的長子,自幼隨父祖征戰,太宗崇德元年封為成親王,但性格狂妄傲慢,兩度被降為貝子,太宗兩次免其死罪。崇德三年,岳托病逝軍中。詔封克勤郡王,乾隆四十三年詔享太廟。克勤郡王世爵共傳13世,17王,其中3人被奪爵。

■首位順承郡王為代善之孫勒克德渾

勒克德渾的父親為代善第三子薩哈璘,薩哈璘兼通滿、漢、蒙古三種文字,屢建戰功,崇德年間病死,追封穎親王,勒克德渾是其第三子。順治五年封順承郡王,順治九年去世。順承郡王世爵共傳10世,15王,其中3人被奪爵。

■首位怡親王為康熙皇帝第13子允祥

允祥是聖祖玄燁第十三子。雍親王胤禛即位后,即封其為和碩怡親王,雍正八年去世。乾隆年間,定怡親王爵世襲罔替。怡親王世爵共傳8世,9王。

■首位恭親王為道光皇帝第6子奕訢

奕訢為道光第六子,咸豐即位后即封其為恭親王。慈禧太后發動辛酉政變得到了奕訢的大力支持配合。兩宮垂帘聽政任命他為議政王,后賜其食親王雙俸、王爵世襲,同治七年以后遭忌不再參與朝政。光緒二十四年奕訢病逝。恭親王世爵共傳3世,2王。

■首位醇親王為道光皇帝第7子奕?

奕?是道光第七子,咸豐年被封為醇郡王,其福晉是慈禧胞妹葉赫那拉氏。同治十一年晉封為醇親王。同治死后無嗣,其子載湉(葉赫那拉氏之子)即位,改元光緒,醇親王食親王雙俸、王爵世襲。光緒十六年奕?過世,其子載灃襲爵。

■首位慶親王為乾隆皇帝17子嫡孫奕劻

奕劻是乾隆十七子永璘的嫡孫,也是最后一位被封為世襲罔替的親王。光緒十年,被封慶郡王。慈禧60大壽時封為親王,慈禧死后載灃掌政,為緩和親貴之爭賜其王爵世襲。1918年病死,其王爵隻有一代。

丹書鐵券始於劉邦

漢代並無免死特權

所謂“丹書鐵券”,是指古代帝王頒授給功臣、重臣的一種特權憑証,又稱“丹書鐵契”,亦即民間敘事中所說的“免死牌”、“免死金牌”,頒授“丹書鐵券”的制度最早始於漢高祖劉邦。

據考,漢高祖劉邦奪取政權后,為鞏固統治籠絡功臣,頒給元勛“丹書鐵券”作為褒獎。劉邦建立漢王朝后,“命蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼定章程,叔孫通制禮儀﹔又與功臣剖符作誓,丹書、鐵契、金匱、石室,藏於宗廟”。其中的“符”也就是通常所說的“契”,即皇帝與功臣、重臣之間信守的憑証。“丹書、鐵契、金匱、石室”,即以鐵為契,以丹書之,將皇帝與功臣、重臣的信誓用丹砂寫在“鐵券”上,裝進金匱藏於用石建成的宗廟內,以示鄭重和保証“鐵券”安全。然而,最早的“鐵券”並無免罪和免死等特權,僅作為一種加官晉爵封侯的憑証。獲賜鐵券的功臣及其子孫中,不乏獲罪甚至被處死的人。

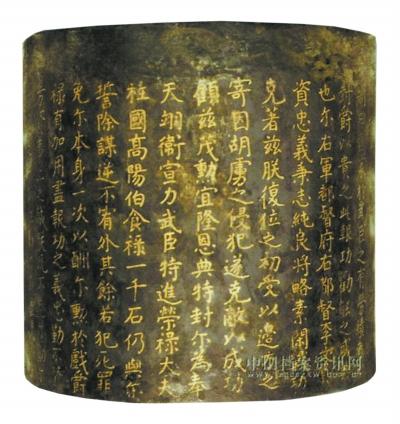

北魏時期,孝文帝經常為宗親、近臣頒授鐵券,甚至還出現了大臣向皇帝乞求鐵券,以作護身之符的現象﹔隋唐以后,頒發“鐵券”已成為常制,凡開國元勛、中興功臣以及少數民族首領皆賜予“鐵券”,連一些寵宦、宦官也有獲得“鐵券”的。而且,從隋代起,“鐵券”上的丹砂填字漸漸改為用金填字,故后世又將其稱為“金書鐵券”。唐代最著名的“錢?鐵券”,是乾寧四年(897年)唐昭宗頒賜給吳越國王錢?的,現仍收藏於中國國家博物館。

“丹書鐵券”有了免死的權限,最晚在南北朝時期。早期鐵券免死次數大多在3次以下。從北魏至唐代,免死次數不斷增加,唐代后期,受賜鐵券者的子孫甚至可以憑鐵券免死1至3次。

宋代時,宋太祖趙匡胤“黃袍加身”,從后周柴家手中謀得皇位,為了安撫民心,下旨厚待柴氏子孫,賜柴氏“丹書鐵券”,即使柴氏后人犯罪也不得加刑。家喻戶曉的小說《水滸傳》中所描寫的“小旋風”柴進家的“丹書鐵券”,確實有其歷史依據。

到了明代,鐵券制度進一步完善,明太祖朱元璋從法律上規范了“丹書鐵券”的頒授對象,僅限於立有軍功,被封為公、侯、伯的勛臣。明代金書鐵券分為七等,其中公爵分為二等,侯爵分為三等,伯爵分為二等。各等鐵券大小不一,最大的公爵一等鐵券高一尺,寬一尺六寸五分。其他各等鐵券大體是每等在高和寬兩方面都遞減五分。最小的伯爵二等鐵券高七寸,寬一尺二寸五分。所有的鐵券都是一式兩件,一件授予獲賜者,另一件藏於內府。在需要查驗時,隻要將它們放在一起,便可真偽立辨。洪武三年(1370年),朱元璋大封功臣。李善長、徐達、李文忠等34人獲公爵、侯爵封號,並被賜予“金書鐵券”。 明成祖朱棣即位時,幫助他奪取皇位的“靖難”功臣邱福等26人也都被賜予鐵券。明末,崇禎皇帝還曾給大宦官魏忠賢的侄子魏良卿頒賜鐵券。

與唐代的鐵券相比,明代金書鐵券的券文已有明顯變化。一是謀逆不宥,隻宥其他死罪﹔二是免死的次數較少,孫子不免死。

清代,“丹書鐵券”制度方被廢止。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!