電影導演阿諾說,“小說是原著作者姜戎的,電影是我的。” 對於大多數觀眾而言,《狼圖騰》既不是歷史,也不是紀錄片,可以允許虛構存在,包括蒙古民族精神與狼性。

羊年春節伊始,大熒幕上就闖進了一匹狼——《狼圖騰》票房近日突破6億。這部影片帶來的狼熱潮不止於影院,本就暢銷多年的同名原著小說又掀起銷售高峰,影片的取景地點烏拉蓋被列入許多人的旅行計劃,而有關劇組養狼的故事更是在朋友圈廣泛熱傳。但與此同時,關於狼是否為蒙古族圖騰、作品對於游牧民族與農耕民族的價值判斷和歷史觀,以及所表達的狼性哲學不斷掀起爭議。

應該說,這些爭議其實從原著小說面市時就沒停過,對於大多數觀眾而言,《狼圖騰》畢竟只是文學作品,既不是歷史,也不是紀錄片,可以允許虛構存在,包括蒙古民族精神與狼性。

狼,是不是蒙古人的圖騰

影片開篇,有一句話,“蒙古人的歷史從來都是別人寫的。”而這部《狼圖騰》也遭受了這樣的質疑:一個隻在草原待過三年的知青,怎能了解蒙古歷史文化。

北京作協的作家郭雪波是蒙古人,他近日發表微博稱,“狼從來不是蒙古人的圖騰,蒙古所有文史中從未記載過狼為圖騰。”中國社科院民族文化研究室主任色音也是蒙古族人,一直從事蒙古歷史文化研究,他也表示,把狼當作蒙古人的圖騰,缺少歷史依據。

要想知道狼是不是蒙古人的圖騰,首先要了解“圖騰”概念。

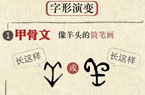

“圖騰”是西方舶來的概念,將“圖騰”一詞引進中國的是清代學者嚴復,他於1903年譯英國學者甄克思的《社會通詮》一書時,首次把“totem”一詞譯成“圖騰”,成為中國學術界的通用譯名。嚴復在按語中指出,圖騰是群體的標志,旨在區分群體。那麼,什麼叫圖騰?圖騰就是原始人迷信某種動物或自然物同氏族有血緣關系,因而用來做本氏族的徽號或標志。

在色音看來,整個蒙古族歷史上沒有明確的圖騰,早期信仰薩滿教,15世紀之后普及藏傳佛教,兩者都沒有崇拜狼的儀式。

《狼圖騰》作者姜戎引用的依據主要是“蒼狼白鹿”的傳說,即《蒙古秘史》開篇一段描述:“孛日帖·赤那與妻豁埃亦·瑪闌勒,渡滕吉思而來”。孛日帖·赤那的意思為紫色狼,豁埃亦·瑪闌勒的意思為花色牝鹿即母鹿。

山西大學劉毓慶教授曾解釋過“蒼狼白鹿”的傳說,認為狼是蒙古早期的圖騰。《新元史》卷一用現代人的觀念作了世俗化的解釋:“孛兒帖赤那譯義為蒼狼,其妻豁阿馬蘭勒,譯義為慘白牝鹿,皆以物為名,世俗附會,乃謂狼妻牝鹿,誣莫甚矣!”道潤梯步新譯新注《蒙古秘史》,對蒼狼白鹿生人之說亦極力否定,認為“其實這不過是傳說中的兩個人名罷了”。

姜戎曾帶導演阿諾去蒙古國拜訪蒙古國國家圖書館館長高陶布·阿吉木。阿吉木的考証是姜戎堅持“狼圖騰”說的另一個依據。

姜戎在接受記者採訪時引述阿吉木“蒙古人中曾經有過自認為起源於狼的氏族,比如,赤那思氏——一個非常古老的氏族”的解釋,姜戎還援引據中國的權威蒙古學學者韓儒林考証,“赤那”古代蒙語意為狼,“赤那思”是狼的復數,因此“赤那思”意為“狼之集團”,把自己的蒙古氏族命名為“狼之集團”,緣於自認為起源於狼,由此推斷狼是該古老蒙古氏族的獸祖和圖騰。

姜戎提出,在阿吉木所寫的《藍色蒙古的蒼狼》一書中所寫,蒙古人認為匈奴人是蒙古人的祖先,后來的突厥民族又部分地繼承和融合了匈奴人的民族血統,因此突厥人也是蒙古人的族源之一。由於匈奴族和突厥族都以狼為圖騰,所以蒙古人也繼承了這一圖騰。此外,“在古代蒙古汗國的旗幟上確實繪有狼的圖案,而且在汗國的歌曲中也有狼的顯赫位置。”

敬畏,是不是等同於崇拜

電影上映后,獨立紀錄片導演喇西道爾吉發文表示:作為蒙古人,他對狼實在太熟悉了。

“我和我的父輩兄長一樣,用騰斯Tengs(棒狀的馬鞭)、淖冒掃爾Nomaosor(弓箭)、烏日嘎Urgaa(套馬杆)、維依度赤Uyduq(牛皮編制的拋石器)等等一切當時摸得到的牧獵工具,鞭打和射殺了到底多少匹狼,我自己已經記不清了。那是在草原牧區我的少年時代(上個世紀60至70年代)。那些工具在我們蒙古人的生活中是根本不許帶進蒙古包裡的。因為它們一向是對付阿杜斯Aduus(可恨的畜生們)的,是不能與人同處一室的。更不允許像電影裡的陳陣和楊克那樣用套馬杆套在人的身上嬉戲。我們唯恐人變成狼,唯恐人變成畜生。我們不允許別人把我們當作狼和畜生來對待。與此相反,我們尊重一切供於人使用的物件,它們會得到愛護和保存,會經常被擦拭和保養,比如碗、奶桶、奶茶壺,尤其是馬鞍子,它們會被精心地擺放在蒙古包裡,與人同處。這與宗教沒有任何關系。但這可以說是人類世界最為簡單和朴素的信仰。”

赤峰市作家協會副主席、內蒙古著名詩人獨橋木則表示:狼並不是蒙古民族真正的圖騰,牧民視豺狼為野獸,心裡對它有一種敬畏,這種敬畏可能被人誤以為是神聖。但作為文藝作品,可以允許虛構存在,包括蒙古民族精神與狼性。

獨橋木去過俄蒙邊境的草原。首先,他認為狼對牧民來說不屬於朋友,因為狼是以牧民的牲畜——像牛、馬、羊——為食的,它們是對立的,經常發生牧民的羊被狼偷吃、偷襲這種事兒。在上世紀七十年代草原上有狼,當時有民兵對這種有害集體財產的獸類進行圍剿,狼也基本上被消滅得差不多了,所以在牧區現在很難見到狼。

綜上可以看出,狼作為比較凶猛的動物,牧民從心裡來講對它有一種敬畏。但如果把它稱為神一樣東西,大家伙肯定不會去圍剿它。牧民視狗為朋友,但視豺狼為野獸,敬畏和崇拜,在這裡是兩個概念。

電影和小說,是不是同樣的故事

《狼圖騰》原著小說是過去十年中國最為暢銷的小說之一,但看過電影《狼圖騰》的原著粉絲發現,影片與小說在內容上的差別是根本性的。原著小說每一章都是狼故事打頭,主人公就此開始思考和討論:人和自然的關系,漢族和游牧民族生產方式的不同,探討狼性和游牧民族的民族性。電影《狼圖騰》則發力於講人類與環境的問題,或者說,是一部環保片。

在法國導演讓·雅克·阿諾的敘事中,強調的是草原上的每一個生靈,都是在騰格裡(長生天)的安排下,有序地生老病死,這樣和諧的秩序中,包括人類和羊、馬、狗,當然還有黃羊、老鼠和狼,每一個生靈都有活著的理由,每一個生靈的死亡都有其死亡的意義。

電影《狼圖騰》的導演阿諾說,“小說《狼圖騰》是原著作者姜戎的,電影《狼圖騰》是我的。”事實上,一部暢銷的作品在翻譯成多種語言銷往全球的時候,不可避免地在翻譯過程中融入了現代化的、全球化的語境和更為個人化的理解。

導演對自然尊重的態度,體現在了影片的后半部分。外來文明毫不留情的舉槍,生命的頑強與不屈。邊區主任包順貴目睹了狼的血性之后,被這種不屈的生命所折服,他並沒有因為自然的壯美而放棄征服的腳步,卻選擇了尊重,這就是導演在本片中的立場表現,人類征服自然沒有錯,但會反思環境掠奪的惡果。這就是包順貴這個角色存在的價值,這個角色在原著中只是單純的反派。而在電影中,這個角色的存在,按理說要凸現時代的特征,但導演回避這個敏感的設定,他只是一個普通的人,他代表了人類征服自然的腳步,以及導演對自然和生命尊重的立場。(記者 馬君桐)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!