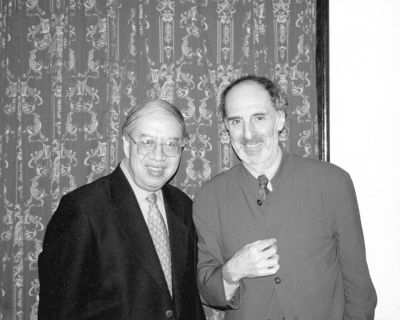

①葉廷芳與保羅·安德魯在一起

②20世紀60年代的葉廷芳

北京東二環附近一間不大的公寓內,葉廷芳一邊研究著新拆封的助聽器,一邊笑言“一見電子產品就畏懼”。

雖已年近耄耋,雙耳聽力明顯下降,又有糖尿病的困擾,但葉廷芳從未停下工作的腳步。他剛出差回京,在家中接受採訪,仍身著整潔的條紋襯衫與筆挺的西褲,使人感受到一種知識分子的自持。

陽光投射在鋪滿整面牆壁的白色書架上,照亮葉廷芳大半生的積累與成果:文物、建筑、哲學、美學……而這一切的發端,都要追溯到二十世紀六七十年代,葉廷芳與以卡夫卡、迪倫馬特為代表的現代主義德語文學的結緣。

結 緣

1978年,葉廷芳在國內率先翻譯了迪倫馬特的戲劇代表作之一《物理學家》。

葉廷芳與德語文學的結緣,由來已久。

1961年,剛從北京大學西方語言文學系德語專業畢業的葉廷芳留任助教,三年后,又隨恩師馮至從北大調任社科院外文所。

在外文所,葉廷芳第一次從內部發行刊物上讀到了在當時被視為“毒草”的西方現代主義文學作品,這中間就包括卡夫卡和迪倫馬特。

“我看了這些‘頹廢派’作品,覺得它們並不頹廢啊,裡頭甚至還有些很健康的東西。”對當時主流定性的懷疑,促使葉廷芳萌發了翻譯、研究現代派作品的念頭。

“文革”結束恢復工作以后,愛好詩歌的葉廷芳曾一度將德國詩人海涅作為研究重點,擬定了一份詳細的提綱,請時任外文所所長的馮至給予指點。

馮至瀏覽提綱后,向葉廷芳傳達了一個令他耳目一新的信息:時任社科院院長的胡喬木希望研究人員能研究一些新鮮的、沒有研究過的問題,不要總是做“研究的研究、死人的研究”。

火花在葉廷芳的頭腦中瞬間點燃:“卡夫卡、迪倫馬特對於大家來說不是比較生疏嗎?大家對他們的作品甚至還有誤解。”他思忖再三,決定放棄從少年時代就鐘情的詩歌領域,轉而關注小說與戲劇。

1978年,葉廷芳在國內率先翻譯了迪倫馬特的戲劇代表作之一《物理學家》,很快被上海的《外國文藝》發表,並迅速被上海戲劇學院採用,交給表演系畢業班排練、演出,引發了意想不到的良好效應。

而作為曾經的內部發行材料,卡夫卡的《變形記》已有了一個現成的李文俊譯本,還需配介紹。葉廷芳花費兩個月時間,洋洋洒洒揮就一萬多字,將介紹與小說一起,發表在1979年的《世界文學》第一期上。

那時的《世界文學》剛剛復刊不久,發行量多達三十萬份。葉廷芳的介紹立足於對卡夫卡的肯定,使許多人意識到過去飽受批判的現代派並非一無是處,因而引發了強烈的反響。

但是,剛從“文革”中走出的社會“病去如抽絲”,許多亟待轉變的觀念尚需時日才能回到正軌。主管文藝工作的領導強調對現代派的研究要著重於藝術借鑒,對思想方面要慎重。

為此,葉廷芳又從美學角度出發,在《文藝研究》上發表了《西方現代藝術的探險者——論卡夫卡的藝術特征》一文,再次收獲好評。他說:“這篇文章至少讓人感覺到卡夫卡是一位嚴肅的作家,所以並沒有像我估計的那樣至少會受到一部分人的批評。”

經此一試,葉廷芳“膽子就大起來了”,開始將卡夫卡的作品向思想層面、存在主義哲學層面聯系,並在此后的三十多年裡,不斷致力於德語文學的研究與翻譯工作,后來還接任了馮至先生首創的德語文學研究會會長一職。

共 振

葉廷芳認為自己與卡夫卡的關系不僅僅局限於研究者與被研究者的層面,而是更深層次的“精神相遇”,是生命體驗的一種“共振”。

悖謬、異化、陌生感、荒誕感、恐懼感、負罪感、重新審察世界、為藝術獻身……作為國內卡夫卡研究的先行者,談及他,葉廷芳總是娓娓道來。

葉廷芳認為,卡夫卡藝術上的深刻不僅在於敏感地覺察到了20世紀之后世界文學與哲學的潮流和走向,更在於懷揣著自身的負疚意識,寫出了人性當中的多重可能。而后者,正是中國當代文學創作所缺乏的。

以文為媒,葉廷芳跨越時間與空間,不斷嘗試去接近和理解卡夫卡,而對卡夫卡的研究,也為葉廷芳認識和解釋世界提供了思想上的導引。

“比如說《城堡》裡面,主人公在村子裡居住,需要居住証,就想辦法通過各種關系去獲得。很簡單的一件事,就這樣寫了二三十萬字,全是生活的‘粘茲’感覺,這也正是后來薩特的感覺。”葉廷芳說,他認為卡夫卡通過放大人的荒誕處境,展現出文明的悖論:人類本來應該越走越進步,但有時文明的發展卻給人類帶來危機,比如說科學發明本該造福人類,但核武器卻可能被用來毀滅人類。

除此之外,葉廷芳也認為自己與卡夫卡的關系不僅僅局限於研究者與被研究者的層面,而是更深層次的“精神相遇”,是生命體驗的一種“共振”。

“比如說《變形記》裡,格裡高爾本來是家裡得力的生活來源提供者,后來他病了——‘變形’是病的一種喻意表達——不能再給家裡提供生活來源了,家人對他的態度也慢慢變了。中國有句俗話叫‘久病無孝子’,一個人病久了,對家裡沒有好處了,家人與他的關系也就慢慢淡漠了。”

《變形記》裡的情節時常讓他感懷於年少時自己在家中的處境。1936年,葉廷芳出生於浙江衢州農村的一個中農家庭。由於母親早逝,因患肺結核無法從事重體力勞動的父親,一直將希望寄托在三個兒子身上,盼著他們快點長大成為勞動力,挑起家庭的擔子。

不幸的是,老二葉廷芳十歲那年的一次貪玩,斷送了一條左臂。

致殘后,父親對葉廷芳的態度發生了很大變化,一有不高興的事情就拿他來出氣。家裡的兄弟姐妹看見父親的表現,也慢慢改變了對待他的態度。“我在家裡落到了最底層,誰都可以隨便來罵我、歧視我。”葉廷芳說。

像卡夫卡一樣,葉廷芳越來越害怕父親,畏父情結加上社會歧視,造成了他一度的自卑心理,同時又孕育著他的某種叛逆情緒。

求 學

雪天路滑,葉廷芳身著蓑衣、笠帽、草鞋,挑著三十來斤擔子獨自步行四十五裡地趕赴縣城,想著別人上學都有親人相送,自己卻孤身且狼狽,不覺一陣心酸,眼淚奪眶而出。

自卑心理轉變的契機,是一次違抗父命擅自“逃家上學”的舉動。

1949年初,小學畢業后,葉廷芳並未像其他同學那樣考慮升中學的事,因為當時社會對殘疾人還抱有普遍的歧視態度,公立中學不可能接收他。

在家輟學一年后,葉廷芳聽一位同村的高中學長說,解放了,共產黨和國民黨不一樣了,你的身體狀況或許也可以上中學。考慮到自己以種田為生確有困難,葉廷芳決定去報名處一試。

可是,老師看到葉廷芳的身體狀況后連連搖頭,拒絕他報名。

葉廷芳在走廊裡轉了幾個來回,心裡不服氣,就去問老師:“不是都說共產黨和國民黨不一樣了,怎麼對待我還是一樣的呢?”這一問讓對方愣住了,說:“讓我們重新討論一下。”

討論的結果“雨過天晴”:“共產黨和國民黨是不一樣,你可以考,可以考。”

難題接踵而至。准考証上要求貼照片,但葉廷芳從小到大都沒有照過相。當時,一張相片要等一兩個禮拜才能取,而考試第二天就要舉行。

葉廷芳再次向那位高中學長討教,學長讓他請求報名老師給手上蓋個戳,監考老師如果要檢查准考証,就伸出去給他看。

帶著手臂上替代准考証的紅戳,葉廷芳順利考取了衢州中學。但當時貨幣貶值嚴重,學費以實物計算為70斤大米,父親說拿不出這筆學費,否則會影響全家口糧。

雖然一心一意想上學,卻因為畏懼父親,葉廷芳不敢有絲毫的請求和抗辯,隻能默默目送同齡伙伴離開。

開學兩周后,葉廷芳擔心功課可能跟不上,焦急而沮喪,一個人蒙在被窩裡哭了一場。

第二天上午,下起雪來,趁著父親出去串門的機會,葉廷芳一邊用浸泡過的豆粒裹上稻草喂牛,一邊思忖著一個先斬后奏的決定:擅自進城,借米上學!

嫂子已經開始做午飯了,父親很快就會回來。

事不宜遲,說干就干。葉廷芳將稻草“粽子”往地上一摔。走!他摸了摸牛的嘴巴,說了聲“對不起,沒讓你吃飽”,就收拾起簡單的行囊,裝上十幾斤大米和一串粽子,單肩挑著擔子出發了。

雪天路滑,葉廷芳身著蓑衣、笠帽、草鞋,挑著三十來斤擔子獨自步行四十五裡地趕赴縣城,想著別人上學都有親人相送,自己卻孤身且狼狽,不覺一陣心酸,眼淚奪眶而出。

來到縣城堂兄處,葉廷芳提出借米的請求。堂兄很為難:“這大米是我爸爸專門挑選出來的好米,拿去交學費太可惜了!”

聽到這話,自尊和悲憤涌上葉廷芳心頭,他想自己好不容易走到這裡,你卻連米都不肯借,手足之情都去哪兒了?腦海中責問的話剛要出口,卻變成了平靜的語言:“你不必為難,這個學我不上了,我這就回去!”堂兄善良,終不忍讓堂弟再冒雪走四十五裡路回去,便把大米借給了他。

葉廷芳終於走入了夢寐以求的課堂。

此后的十余年,雖有挫折,葉廷芳再沒有放棄過對學業的追求,一路讀到中國的最高學府之一——北京大學。而談及少年時代這段曲折的求學經歷,他微笑著說:“現在回想起來還是蠻有意思的。”

光 熱

葉廷芳的人生哲學是“有一分熱發一分熱,有一分光發一分光,讓生命在燃燒中耗盡,不讓它在衰朽中消亡”。

童年的際遇改變了葉廷芳的命運,也因此逐步培養起他的社會責任感。“因為大家都覺得這個殘疾孩子將來養活不了自己,會成為‘社會廢品’,所以,我從小就嘗試証明自己不像他們想象的那樣,甚至還能夠為大家盡點力,做些事。”

正是這股不服輸的勁兒,讓葉廷芳在學業、專業之外,更多地關注社會。

從初中起,葉廷芳就利用寒暑假組織村裡的年輕人,為缺乏文娛生活的鄉親們建起了一個戲劇班子,叫“農村劇團”,利用當地流行的越劇曲調來填詞,義務為大家演出,很受歡迎。

每次返校,“演員”們都敲鑼打鼓送葉廷芳到村口。“這段經歷激勵了我積極的人生觀,也為我后來與戲劇結緣埋下種子。”

改革開放以來,由於接觸了更多的西方思想,葉廷芳又增添了一種啟蒙意識,在德語文學研究之外,他更多地關注公共事務,並嘗試通過傳播來啟悟民眾。例如在圓明園復建的問題上,葉廷芳曾連發數文,主張保持圓明園遺址的歷史原貌和“廢墟之美”,強烈反對復建。他認為拼命花錢修舊如新、大拆大建,是對文物的破壞而非保護。

葉廷芳也常常把眼光轉向建筑領域,從美學角度出發看待建筑,發表文章探討北京的城市規劃,呼吁提高設計師的地位,強調建筑的藝術屬性等問題。這種跨學科的視角,受到了建筑界的歡迎與重視,而他在建筑界的最大“動作”,是影響了國家大劇院的設計。

1998年,國家大劇院的建設正在籌備中,中央批准用國際招標的方式選擇設計方案。當時負責項目建設的人員在投標會上說,這項設計要符合三個“一看”:“一看就是個劇院﹔一看就是中國的﹔一看就是建在天安門廣場旁邊的。”

葉廷芳非常不贊成這三條要求,他搶在第一輪評審以前,先后在《中華建筑報》《光明日報》《人民日報》上撰文反駁。他認為,悉尼歌劇院一看就不是個劇院,卻提升了澳大利亞的國家文化形象﹔中國傳統大屋頂的審美規范,早就在兩千多年間的建筑中窮盡了,不可能再有超越﹔而天安門周圍已經形成了既定的、宏偉而帶有政治意義的建筑群,再與它協調勢必臃腫,不如嘗試反差的審美效應。

葉廷芳在文中將自己對國家大劇院的美學期盼也概括成了三個“一看”:“一看是美的,不愧是一座建筑藝術的杰作﹔一看是現代的,能與世界建筑新潮流銜接,因而與我國的對外開放態勢是合拍的﹔一看與天安門周圍的群體建筑不爭不擠,單門獨戶,相得益彰,相映生輝。”

葉廷芳說:運用“反差原理”來處理天安門建筑群附近國家大劇院的空間難題,符合“后現代”建筑的“對話意識”理念:我尊重你的既定存在,我也不掩蓋我的時代特征。

葉廷芳相信自己的觀點會對評審有影響。最終中標的方案,是來自法國設計師保羅·安德魯頗具現代藝術氣息的“巨蛋”,基本符合了葉廷芳對國家大劇院的期許。

最后,安德魯還與葉廷芳見了面,一起吃飯、觀劇。

從南方鄉間渴望上學機會的獨臂少年,到中國頂尖科研院所的德語文學研究專家,從卡夫卡、迪倫馬特充滿荒誕與悖謬的文學世界,到眼前遍布觀念矛盾和思想碰撞的現實社會,葉廷芳從未停下過超越自我的腳步,也努力嘗試去影響他人和周圍的世界。

葉廷芳說,他的人生哲學是“有一分熱發一分熱,有一分光發一分光,讓生命在燃燒中耗盡,不讓它在衰朽中消亡”。難怪,2008年蘇黎世大學在遴選葉廷芳為該校“榮譽博士”的推薦書裡表彰葉廷芳的學術思想和處世態度具有“勇敢精神、先鋒精神和正直品格”。

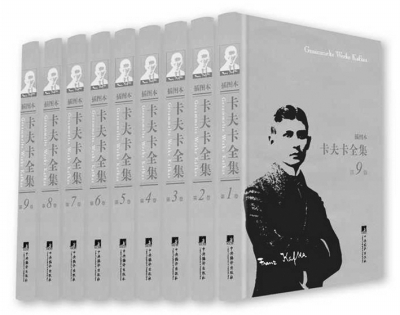

2015年3月,由葉廷芳主編的《卡夫卡全集插圖本》由中央編譯出版社出版,他將之視為畢生翻譯和研究卡夫卡的一個裡程碑。而談及對未來生活的規劃,葉廷芳多了一分隨性:“現在終於可以想寫點什麼就寫點什麼了。”

(本文圖片除署名外均為資料圖片)

■人物鏈接

葉廷芳,1936年出生於浙江衢州,1956年考取北京大學西方語言文學系德語專業,1961年畢業后留校任教,1964年進入中國社會科學院外國文學研究所,先后擔任外文所文藝理論室副主任、中北歐文學研究室主任,兼任全國德語文學研究會會長,第九和第十屆全國政協委員,先后獲聘瑞士蘇黎世大學榮譽博士、國際歌德學會榮譽會員,代表作品有《現代藝術的探險者》《卡夫卡,現代文學之父》《現代審美意識的覺醒》《美的流動》《遍尋繆斯》《美學操練》《卡夫卡及其他》《論卡夫卡的精神結構》《西緒弗斯的現代原型》《論悖謬》《論怪誕之美》《西方現代文藝中的巴羅克基因》等以及譯著、編著多部。

(本報記者 張焱 本報通訊員 劉亦凡)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!