專欄作者·鐘哲平 嶺南文化學者,廣州文學藝術創作研究院專業作家。喜歡看戲,不太懂戲,也不算痴迷。因為鑽得不深,所以有疏離感。沒有匠氣,隻有歡喜。如同隔著河流看彼岸的華燈,和影影綽綽的風流人物。

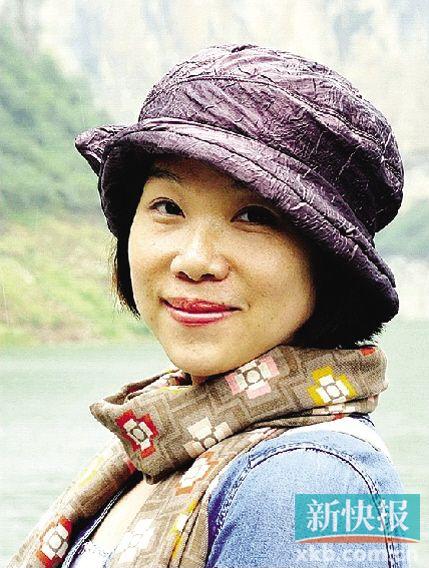

■彭慶華在練功(張霖攝影)。

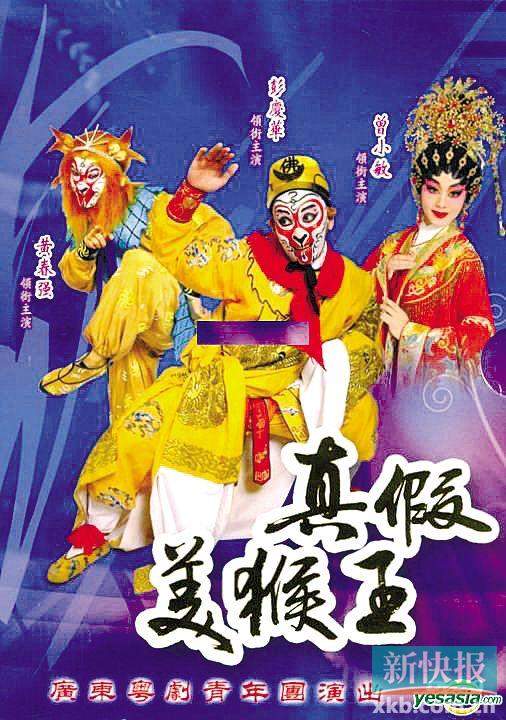

■廣東粵劇院即將上演的猴年新戲。

■鄭派猴戲的臉譜來源於廣州大佛寺斗戰勝佛猿面,圖為鄭派猴戲傳人嚴慶谷。

“粵人情歌”給讀者拜年:“馬騮戲”系列之一

猴年新春,猴子稱大王。影視界和戲曲界各個山頭的“猴子”紛紛出山,獻寶賀歲。

粵劇猴戲,俗稱馬騮戲,也有不少傳統劇目,精彩紛呈。新春吉祥,“粵人情歌”將推出三期“馬騮戲”專題,給各位讀者拜年,祝大家猴年精神爽健、聰明伶俐。

1

上世紀四十年代神話劇流行

“馬騮”開始走紅

中國猴戲源遠流長。在傳統戲曲中,清代就開始出現以孫悟空為主角的各種劇目。而粵劇中的西游記題材出現得較晚,直至上世紀四十年代,隨著神話劇目的流行,“馬騮精”才開始在戲台上闖蕩江湖。

由於起步較晚,粵劇舞台上並沒有出現昆曲郝振基,京劇楊小樓、蓋叫天、鄭法祥、李萬春、李少春,紹劇六齡童這樣大名鼎鼎的“猴王”。

但是粵劇向來善於融匯貫通、博取眾長,粵劇猴戲亦有可圈可點之處。

劇目上,粵劇猴戲借鑒各劇種的精彩內容,上演過《猴王借扇》、《真假美猴王》、《三打白骨精》、《鬧天宮》等傳統戲。幾年前還編演過以網絡小說改編的“多媒體青春粵劇”《夢驚西游》,表達年輕人向往自由的價值觀。

在表演技藝上,年輕一輩粵劇演員糅合南北猴戲的特點,創造出“上半身北派猴,下半身南派猴”的藝術特色。

在傳承上,粵劇舞台上的“馬騮”,也有不同時期的代表人物。

“上世紀三十年代的名須生何劍秋有兩個兒子——何國耀、何家耀。從稚齡始,兩兄弟即接受嚴格的童子功訓練,八九歲時即分別以小金剛、小哪?為藝名組神童班登台,且又都以筋斗打得高而密稱雄行內,演‘孫悟空大鬧天宮’等猴戲一時獨步!少時我看小哪?演《定海神針》,見孫悟空從多張?椅疊起高至棚頂的高岩上翻下來,再騰身而起接‘大劈叉’(擘一字馬),精彩驚險,印象深刻。”(童仁《從南北猴王談粵劇猴戲》)

上世紀六十年代,六齡童的《三打白骨精》拍成電影,掀起全國猴戲的熱潮。據童仁介紹,佛山青年粵劇團也排演了《三打白骨精》。青年團有“武探花”梁蔭棠,但梁蔭棠不擅猴戲,就由小武出身的羅君超演孫悟空。羅君超武打好,外形精瘦,演孫悟空活靈活現。青年團專門請京劇師傅蕭月樓來教戲。羅君超將北猴南猴特點融匯,別開生面。“文革”結束后,“打白骨精”成為熱門話題,此劇風靡一時。

到了上世紀八十年代,粵劇演員吳國華擅演猴戲。吳國華是體操運動員出身,他演《猴王借扇》時,將體操技巧融入南派武打,把孫悟空演得十分生猛。

新一代粵劇演員彭慶華、黃春強演的猴戲,武打動作干淨漂亮,代表了青年粵劇演員高超的武功水平。

2

彭慶華演猴王,天天去動物園看馬騮

國家一級演員、廣東粵劇院創作研究中心主任彭慶華第一次演《猴王借扇》是1999年,彼時他剛從粵劇學校畢業兩年。

丁凡院長說,就是要多給年輕人排新戲!為了提高新人新戲的點戲率,丁凡親自飾演唐僧,麥玉清演觀音,蔣文端演玉女。這樣的陣容讓彭慶華感受到很大壓力。他下定決心,一定要把馬騮演活。

彭慶華在粵劇學校的老師王連鵬是京劇演員,年輕時演過《西游記》的連台本戲,彭慶華連忙找王老師開小灶學猴戲。王連鵬講解了他演過的傳統劇目,從猴王出世、鬧龍宮、鬧天宮、西天取經、一直演到得道,共108出連台戲。

彭慶華突然悟到,他要演的是一隻馬騮從懵懂的狀態,慢慢向人、向神進化。漫漫西天取經路,就是一個進化的過程。戲曲界向來就有關於演猴戲應該是人學猴還是猴學人的討論,彭慶華悟出這種“進化論”之后,決定從“學做一隻馬騮”開始。

清代著名昆曲藝術家郝振基擅演猴戲,人稱“鐵嗓子活猴”。郝振基為了模仿猴子的動作,在家裡養一隻猴子,朝夕相對。現代人不可能在家養猴子,彭慶華隻好天天去動物公園。他對人說:“我去找馬騮老師上課啊。”

彭慶華每次買一包花生,盤膝坐在動物園馬騮山的圍牆上。他至今回憶起來仍覺得好笑:“馬騮做什麼我做什麼。它剝花生我就剝花生,它捉虱子我也模仿捉虱子。我看馬騮,別人看我。”

於是,他越來越懂得馬騮的想法。

“馬騮是動來動去的,它這邊和你說話,這邊手在拿東西,眼又望其他地方。馬騮走路是左手左腳的,延伸到舞台動作,就是順邊,遞左手時,也遞左腳。馬騮往前走,要欲前先后。馬騮往后走,是望著前方向后走的。馬騮還有一種心理特點,它腳伸不直,手腳都是彎曲的,看起來很矮小,但它不願意讓人感覺矮小,所以走路總是伸長脖子。我知道它的心思,才能做出它的動作。演員要對自己的形體掌握得非常到位,控制得好,動作才有連貫的韻律性。我要以馬騮的思維作為自己的思維,才能進入角色,進入規定情景。”

3

很多武生不願演猴戲,不是怕累,是怕做什麼都像猴子

據彭慶華介紹,傳統戲曲中的馬騮戲,基本都是由武生飾演,所有基本功、表演都是從武生的身段、節奏上變形來的。雖然開臉,也有說學逗唱,但不屬於丑生或花臉。猴戲是以往京劇大武生的必修課,就像武生搭班必需有長靠戲、短打戲、戰衣戲、出手戲、開臉戲一樣。

猴子的形態動作,決定了整場戲都不能站直身子,站著也是半蹲的,得提著一道氣,靠一隻腳支撐,另一隻腳呈丁字狀。猴子每說一句話都有動作,有夸張的表演,“郁身郁世”,對體能消耗很大。而且還有武打,觀眾看猴戲就是追著武打來的。在形體表演上,對演員的體能、技巧、節奏的要求很高。

很多武生都不願意演猴戲,不是怕累,而是怕變形。彭慶華也有過動作“變形”的痛苦階段。

彭慶華說:“猴戲有一樣避忌,很多動作是在武生動作中變形而來,這種變形很容易導致‘上身’以后甩不掉,做什麼都像猴子,這是很痛苦的。我們轉身,正常是平著轉,演馬騮時是扯著身子轉。這些動作很粘人,我們練功常說,‘毛屎’最容易留下,干淨是最難追求的。特型的動作練順了,就會跟著你。武生的身段來之不易,每一下都是耗出來的,變了型就很難回頭。我曾經練猴戲練到入神,有天晚上突然扎醒,發現自己沒有了武生的感覺,做什麼動作都古怪,這是從節奏開始變的。不行不行!我馬上起床,拉起霸,找感覺。當時是大通鋪,黑漆漆,沒有燈,宿舍的人以為我撞邪。我拉了一通起霸,感覺回來了,才上床睡覺。”

練成猴子,練回人,又練成猴子……反反復復的練習,隻為舞台上的完美。彭慶華是練南拳的,下身穩重,為了練出輕巧的感覺,他天天跳樓梯。“不是兔子跳啊,是以馬騮的動作來跳樓梯,四級四級地跨跳。從排練場跳到天台,來來回回。”

4

像猴還是像人?孫悟空在不同階段扮相也應該不同

馬騮戲的夸張程度高,寶劍入鞘、轉刀、拋錘、鑽圈……都要熟練掌握,最難練是出手,竹木刀不合適,還要改裝。他們晚上睡在排練場,彭慶華在鋪蓋旁邊放著棍和刀,沒事做就在手上轉刀。一段時間下來,右手明顯比左手粗,右邊衣袖幾乎卷不上去。

除了武功,猴戲對唱腔也有特殊要求。猴戲在大多數劇種中都沒有大段唱腔,道白聲調高而急促,清晰有力,多唱牌子、滾花。在粵劇《真假美猴王》中,彭慶華要唱主題曲,就和著名粵劇音樂家陳仲琰一起研究唱腔,解決了馬騮難唱好的問題。彭慶華說,隻要情緒到了那裡,要宣講、要思考,馬騮也可以唱的,只是不能像人那樣“慢慢數”。

在裝扮上,彭慶華認為孫悟空在不同階段的扮相應該是不同的。在借扇的故事中,還是猴性高於人。到了真假美猴王,就更像人了。孫悟空和六耳獼猴的對打,本身就是人性的一種掙扎。這時的馬騮,思想已經成熟。所以,彭慶華在《真假美猴王》中的扮相是勒水沙,剃頭,開臉,戴僧帽,穿襪套和草鞋,干干淨淨,更接近人。

這種講究,很有戲曲前輩的作風。李萬春在演《水帘洞》時,戴草王盔,因為當時的猴子是自立為王的。到了演《安天會》時,猴子已經封為弼馬溫,有了官職,於是戴金紗帽,鑲絨球,戴翎子。