天安門前155×285cm布面油畫1964年

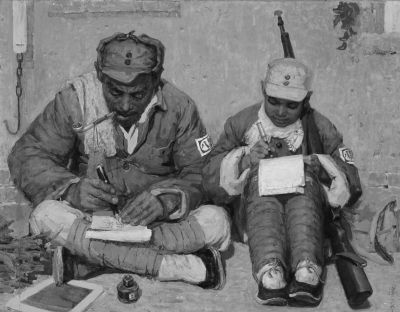

同學70×91cm布面油畫1963年

五子棋64×86cm布面油畫1991年

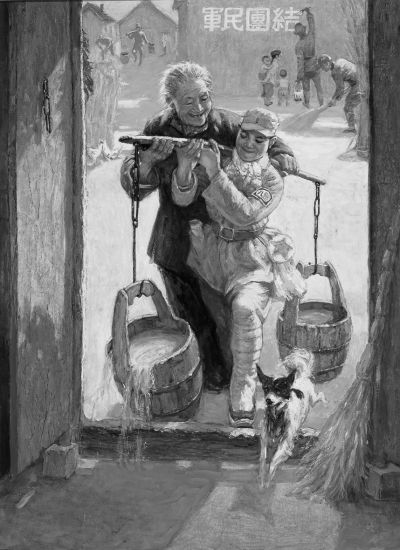

小八路120×78cm布面油畫2004年

孫滋溪於上世紀60年代創作的《天安門前》被稱為是中國美術館十大“鎮館之寶”之一,每遇歷史題材主題展必晒該作,為不少觀眾熟知。近日,這件作品出現在由中國美術館、中央美術學院、中國美術家協會共同主辦的“曾經·永遠——孫滋溪藝術展”上。340余件孫滋溪各個時期的繪畫作品以及一批重要創作草圖等研究文獻展出,首次大規模完整呈現藝術家的繪畫生涯和藝術成就。孫滋溪之女孫路告訴記者,此次展覽是孫滋溪在中國美術館舉辦的首次個展,“完成了父親多年的心願”。她透露,展覽結束后,有不同類型的作品共計55件,“與《天安門前》一道,成為中國美術館的永久館藏”。

關於展覽

完整呈現孫滋溪繪畫生涯藝術成就

“在中國美術館舉辦大型個展並把作品捐贈給國家,這是父親第二大心願。”女兒孫路說,“他第一大心願是在家鄉煙台美術博物館舉辦個展。”隨著本次展覽的開幕,86歲高齡的孫滋溪在今年上半年實現了平生兩大心願。

整個展覽分為三大部分,在中國美術館的三個展廳中展出。1號廳展示孫滋溪重要創作,包括《當代英雄》《天安門前》《母親》等共16件,構成了孫滋溪藝術思想的宏觀框架﹔8號廳題為“素色鉛華”,主要展示了插畫、素描和速寫作品百余件﹔9號廳題為“心源溢彩”,展出色彩寫生作品百余件。中國美術館館長吳為山表示,“三個部分涵蓋了其各個時期的繪畫作品340余件,可謂完整地呈現了孫滋溪的繪畫藝術生涯和藝術成就”。除此以外,還展出了其一批重要創作草圖等研究文獻,以供觀眾更深入認識和理解孫滋溪的藝術。

展出的作品中最為觀眾熟知的無疑是《天安門前》,該作被稱為中國美術館十大“鎮館之寶”之一。孫路告訴記者,本次展覽結束后,有不同類型的作品共計55件,“與《天安門前》一道,成為中國美術館的永久館藏”。

人生經歷

調入央美學油畫《當代英雄》引起轟動

孫滋溪1929年出生於山東黃縣,是一位9歲時加入民族抗日少年先鋒隊、11歲擔任鄉兒童團長、17歲參加八路軍的“老革命”。1955年,孫滋溪從軍隊調入中央美院油畫系專修科,接受專業油畫訓練。

“孫滋溪同志是50年代作為調干生到美院學習,后來又轉到油畫系。”著名油畫家靳尚誼回憶,上世紀50年代的學院油畫專業正處在新的發展時期,“那時候不僅要解決素描問題,更重要的是要解決色彩的問題”。孫滋溪就是在這樣一個特殊時期裡成長起來的。

回溯孫滋溪的整個藝術歷程,靳尚誼表示,其第一幅在業內產生重要影響的作品無疑是《當代英雄》。1959年,勞動模范在人民大會堂召開“群英會”,當時孫滋溪以記者的身份在現場畫了很多速寫。他由此構思,“並抓住了勞模和主席一塊步入會堂的瞬間”。靳尚誼告訴京華時報,“這張畫在當時出素描稿時,引起非常大的轟動”。

近幾年,孫滋溪因為身體原因需要長期住院做透析治療。“半個月之前,我們問他能不能來參加展覽的開幕式,他說‘我要來’。”女兒孫路都為他准備好了開幕式要穿的服裝,“突然間肺部急性感染住進了重症監護室,很遺憾”。

業內評價

不畫宏大場面畫的是人性本身

盡管是“老革命”出身,但孫滋溪畫筆下沒有宏大的場面,沒有殘酷的戰爭,而是通過充滿生活化的細節,表現戰爭時代的人性。

批評家王端廷在談到孫滋溪的作品時表示,“他的作品都是傳達那個時代特有的精神”。盡管孫滋溪是軍旅畫家,但他畫的不是概念式的軍旅生活,“而是畫出了人性,這是他的藝術之所以受人關注並產生重大影響的根本原因”。

雖然主題性創作是出於特定時代的需要,不過,“他在表現英雄主義和理想主義的時候,是用庄嚴的場景凸顯普通民眾的形象,或者是普通人民的形象”。策展人尚輝說,“在他的畫面裡沒有戰爭場面,但是,你能夠感覺到戰爭背后的人性的揭示”。尚輝認為,孫滋溪在創作時結合了自身的經歷,“他畫的是自己,畫的是他身邊的人和事,所以才表現得如此之親切”。在尚輝看來,孫滋溪是從一個戰士成為一個大藝術家的,“由戰士變成畫家的比較多,但像他這麼杰出的,新中國美術史上唯此一人”。

作品中既有繪畫性又有文學性

吳為山在青少年時期讀過短篇小說集《長長的流水》,“至今記得封面設計和插圖,它和小說內容一起將我帶入了歷史歲月”。最近,由於研讀孫滋溪先生的年表,他才發現這封面設計和插圖是1960年孫先生所繪。

在吳為山看來,孫滋溪先生的作品既有一目了然的繪畫性,即創作的視覺特征,“但仔細品讀,其文學性是他繪畫作品的潛在特點。所謂文學性主要表現在情節性。他作品中的人物的關聯皆有時間和故事連貫,這也使他的作品增加了可讀性”。

批評家殷雙喜舉了一個例子,“《小八路》這件作品,挑水的小八路過門檻時,水濺了出來。這些生動的細節讓人難以忘記”。殷雙喜指出,當前的重大題材創作缺乏文學性,“文學性是充滿了對生活的詩意和感受的,這是現在的青年畫家缺失的,他們沒有經歷文學的修煉和閱讀”。他在央美圖書館見到上世紀50年代的學生書單,“絕大部分是文學書。孫先生為《林海雪原》所畫的插圖,如果沒有文學積累,這些插圖是畫不好的”。

重點作品

《天安門前》曾登《紐約時報》

該作創作於1964年,刻畫的是上世紀50年代的一個節日期間的天安門,人物分組設計成3個層次:近景是北京郊區公社的老、中、青、少四代人,有農村干部、插隊知青、復員軍人等﹔左右兩邊中景、遠景人物,有邊防戰士、少數民族的代表團、紅領巾小學生,還有幼兒園阿姨帶著小朋友在金水橋上散步玩耍。據了解,畫面中間的書記是以北京市勞模李墨林為原型創作。為此孫滋溪曾到“四季青”公社同李墨林一起生活了半個月,另外幾位青年農民形象,也以此公社的青年為原型。

靳尚誼告訴記者,上世紀90年代,紐約古根海姆美術館舉辦“中華五千年文明展”,孫滋溪的這件《天安門前》作為新中國藝術的代表登上了《紐約時報》。在當代藝術界,這件《天安門前》也是被中國當代觀念繪畫、波譜繪畫復制和挪用最多的范本之一。

“小八路”畫的就是他自己

展廳中有多幅以“小八路”為畫面主角的作品,其中,創作於1963年的油畫《同學》尤為親切、感人。在這幅畫中,老八路和小八路一起學文學,老八路似乎是生平第一次拿鋼筆寫字,“明顯不會握鋼筆,他還是拿毛筆的姿勢。”殷雙喜說,這個小細節就體現了孫滋溪的觀察力。

畫中“小八路”的視覺原型是孫滋溪的學生孫景波,“有天下午,我准備出去寫生,孫滋溪先生在樓道裡把我叫住了。原來他正在畫《同學》的素描稿,於是把我叫到畫室:‘我還有一個小八路沒有畫,你坐下來,我給你穿上衣服。’”孫景波說,不論是《草地夜宿》《五子棋》《小宣傳員》,還是《小八路》,“這些畫裡‘小八路’都是他真實生活的寫照,畫的就是他自己”。

京華時報記者易小燕