拉金和他的祿來福來,1957年。

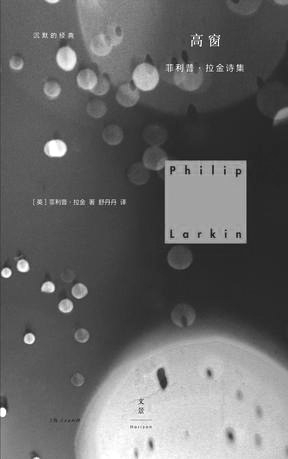

《高窗》

作者:[英]菲利普·拉金

版本:上海人民出版社

2016年1月

現代工業社會與人性之間存在著難以調和的沖突,拉金是最先看透其困難所在的詩人之一。他的應對方法不是猛烈地抵抗(像搖滾樂的方式),而是將一切從容化為詩,在詩歌的世界中找到了自己不可侵犯的精神世界。

從中獲得快樂的藝術

英國詩人菲利普·拉金(1922—1985)生前即獲世人喜愛,但卻甘願過一種隱士式的生活。其詩集在英國一度十分暢銷,一本幾十頁的《降靈節婚禮》在出版后兩月內賣了三萬五千多本。英國官方曾想授予他桂冠詩人的頭銜,但被他拒絕了。他在二戰期間畢業於牛津大學,因口吃和高度近視等原因無法走上教席,最終在幾所大學的圖書館裡干了幾十年。

拉金雖然受同代人喜愛,但是他的詩無法代表他那個時代的主流文化,甚至很難扯上關系。他的詩保存的更像一個與自己時代擦肩而過者——連冷眼旁觀都不太情願——的感悟和體驗。他終生喜歡爵士樂,搖滾樂精神在拉金的詩中隻有微弱的回聲。就表現在他那些羨慕年輕人的新生活、贊成流行的性觀念並且點綴些許臟詞的詩之中,比如其名篇《高窗》。

拉金的詩之所以受大眾喜愛,與他遵從快樂原則寫詩有關。他把詩定義為那種使人們能從中獲得快樂的藝術。他以陌生化的眼光觀察生活中最常見的場景,並從中喚醒那些在內心沉睡已久的感受。他的詩中包含兩種最基本的主題:莫可名狀的神秘意境和短暫而又陌生的日常體驗。前者被認為繼承自葉芝,后者則被認為受哈代影響。拉金將它們巧妙地結合在一起。在一篇談到哈代詩集的文章裡,他說到自己如何在二十五歲的時候為了打發早晨的無聊時光而翻閱托馬斯·哈代的詩集,看到哈代運用提取自生活中的素材創作的那種獨特的詩——而不是像葉芝和T.S.艾略特那樣從古老的文代傳統中尋找靈感,立刻就被擊中了。

雖然拉金與金斯利·艾米斯是好友,有時也被看作同屬於英國憤怒的一代作家群,但是他並不真正憤世嫉俗,他只是喜歡諷刺(似乎是在補償自己的口吃)。而且他很熱愛生活點滴,特別是享受自己孤獨的生活:聆聽爵士樂和寫詩。

成功“嫁接”葉芝和哈代

雖然拉金的詩在尋找和運用題材上跟從哈代,但是他從葉芝那裡繼承的對神秘意境的探求之心絲毫未減。只是這些神秘的意境不再出自葉芝那種先驗的幻象(葉芝對某種神秘的象征體系非常著迷),而是直接來自生活自身。拉金通常將對神秘意境的描述放在一首詩的結尾。可以拿他最受歡迎的詩《降靈節婚禮》舉例。

《降靈節婚禮》寫的是某個降靈節的早晨,詩人在這個特殊的日子乘火車出遠門,沿途小站不斷遇到舉行婚禮的人群,一開始他並沒怎麼注意,后來則完全被迷住了,為那一張張表情各異、一閃即逝的臉孔感動,雖然是婚禮,但是大家似乎都在保守著一個關於離別情緒的秘密。詩歌的結尾由兩句組成:“……這無常/旅途中的巧遇﹔它所容納的/全部能量,其存在會改善潛力/正准備釋放。火車慢下來了,/當繃緊的剎車釋放,一種/著陸的感覺在膨脹,像一陣密集的箭,/射出視野之外,在某地變成了雨。//”這個結尾就是描述由兩種體驗——路途巧遇生成的精神能量和由火車慣性造成的身體知覺——交叉混合而生成的神秘意境。這種莫可名狀的神秘意境也正是葉芝在詩裡努力描述的。應該說拉金將葉芝和哈代“嫁接”在一起的實踐十分成功。

類似的詩比比皆是,如《又大又涼爽的空氣》、《救護車》等。《這裡》一開始描寫了英國某個城郊小鎮雜亂的日常景象,其結尾是:“……這裡的樹葉在悄悄地變得稠密,/遮蔽了野花,水在無人知處快速流淌,/閃耀著光亮的空氣升起﹔/而穿過罌粟花淡藍的模糊區域/那塊土地突然終止在有身影和卵石的/海灘之外。這裡是未設防的存在:/面對太陽,沉默寡言,遙不可及。//”熟悉拉金詩的讀者會發現這個結尾與《高窗》的結尾相似,它們都是在描述一種與“無”有關的神秘意境。“……隨即到來的是/關於高窗的思索,而非詞語:/那塊透光良好的玻璃,之外,/是湛藍的天空,昭示著/空空蕩蕩、無從著落、沒有盡頭。//”

《降靈節婚禮》創作於一九五八年,《這裡》創作於一九六一年,《高窗》創作於一九六七年。如果我們再細致地比較一下后面這兩首結尾意境相似的詩,我們還會發現發生在拉金詩裡的一個重要的轉變——那就是《降臨節婚禮》和《這裡》的開頭和中間部分都是一些用陌生化手法(從某個日常場景中提取一種混沌的、未加梳理的“第一印象”)描述的感性體驗,而《高窗》在結尾之前使用的是已經被概括得很簡練的理性經驗,即一些警句、箴言或是散文化的思辨,如:“……我不知道/四十年前,是否也有人看著我,/並以為,那就是生活﹔/不再有上帝,不用在黑暗中/為苦境而焦慮,也不必藏匿/你對神父的看法,他/和他的命運將順著長長的滑道一路滑行,/像自由的流血的鳥……”

類似的創作於一九七三年的《錢》也是由一串關於錢的思辨開始的“……你沒法將青春保存到退休,/無論怎樣把薪水存入銀行,你攢下的錢/臨終時不過用來買一把剃刀……”結尾處收束在一個神秘的意境中:“我聽見錢在歌唱。好像從偏野小鎮的/長長的落地窗往下望,/夕陽裡,貧民窟,下水道,/華美而瘋迷的教堂。極度悲傷。//”這裡存在一種從感性觀察向理性沉思的轉變,不過,進行理性沉思並非僅僅存在於詩人后期的詩作中,其實他一直在磨礪自己雄辯的口才。

具有高度自覺性的詩學意識

當然,拉金的詩並非僅僅隻呈現這一種模式,他的詩也可分為幾種明顯不同的類型。不過,我們可以用一種辯証的眼光來看待其統一性。他那種陌生化的觀察方式、對庸俗麻木生活的嘲諷,以及為捕獲一個神秘的意境而進行的不懈努力至少會有一個存在於一首詩中。拉金生前隻發表了幾本詩集,死后人們又從他的私人文檔中整理出一些未完成的詩。據說他對自己的詩總是進行很多加工,而且還總是細心地記下時間。這說明,他心裡的確存在一個具有高度自覺性的詩學意識。因此,從這一觀念出發,如果我們把他所有的創作都看作有朝向一完美模式的努力,把他的詩看成是有一些接近於完成,一些處於未完成狀態,還有一些僅僅是萌芽也許並不太錯。

同樣是描述生活體驗的詩,哈代的詩裡那種老派的道德觀很難獲得我們贊同,而拉金的詩卻與我們特別親近。拉金逝世於上世紀八十年代,對於互聯網帶給生活的巨大變化一無所知,但是閱讀其詩,相信很多人卻能從中找到很多共鳴,或者說同病相憐的感情。比如他的獨身主義、他對固定工作的厭惡、他與現實的疏離感、他對晨間與夜間不同孤獨的描述等等。這些都很有現代性。現代工業社會與人性之間存在著難以調和的沖突,拉金是最先看透其困難所在的詩人之一。他的應對方法不是猛烈地抵抗(像搖滾樂的方式),而是將一切從容化為詩,在詩歌的世界中找到了自己不可侵犯的精神世界。

現實中,我們每一個人都生活在一個雙重世界中,物質世界和精神世界。教導人們如何更好地生活在物質世界這是商業廣告的職能,而詩人則告訴大家如何更好地生活在自己的精神世界。荷爾德林和海德格爾倡導“人,詩意地棲居”,如果沒有大量獨具慧眼的詩人分享自己在生活中體驗到的詩意,那麼這句“詩意地棲居”就僅僅是一句口號。拉金是擁有這種慧眼的詩人中的一員,他的體驗獨特且廣泛,遍布日常生活的方方面面:一本照相簿、一張銅版畫、一處風景、一座古建筑、孤獨的窗帘、一段舊時光、一位陌生人、現實中的一瞥、早晨自己剛剛蘇醒的那一刻等等。拉金用這些體驗構建出一首通向某個神秘意境的詩,引導讀者加入閱讀一首詩的旅程,並最終抵達一個令人興奮的處所。而且對於這種詩意棲居的方式。拉金不僅授人以魚,而且授人以漁。

□張旋