泰文版《水滸傳》

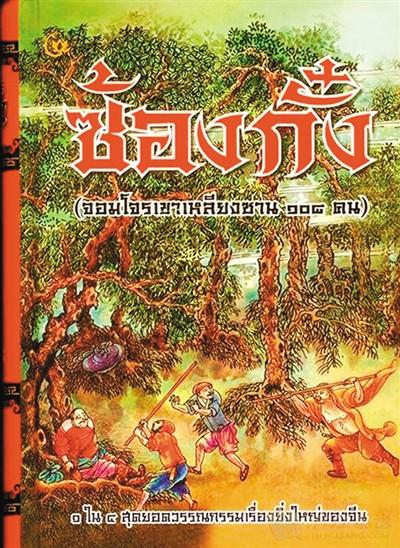

賽珍珠的英譯本《水滸傳》

羅加喬夫的俄譯本《水滸傳》

《水滸傳》在世界的傳播,與《三國演義》不同的是,它以中國英雄形象的傳播為主,其中的人物、故事正如1937年上海商務印書館出版的《水滸傳》英譯本序言中,譯者杰克遜所寫:“《水滸傳》又一次証明人類靈魂中有股不可征服的向上的不朽精神,這種精神貫穿著世界各地的人類歷史。”《水滸傳》的人物褪去了三國人物的神性,以具備人人皆有的喜怒哀樂的英雄故事,贏得了世界各國人民的喜愛。

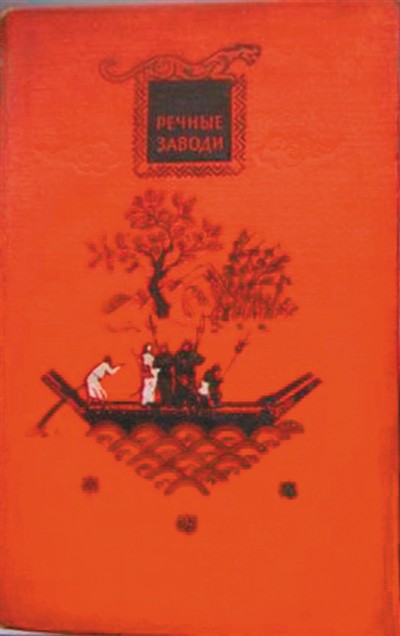

筆者依據OCLC數據庫在2015年12月檢索,發現在世界各大圖書館依然流通的《水滸傳》各個語種、譯本情況(如圖表)。

從該表可發現,有11種語言屬於“一帶一路”國家語種,依然流通的版本有57個,分別是越南語29個版本,印尼語6個版本,羅馬尼亞語3個版本,匈牙利語、意大利語各4個版本,蒙古語、泰語各2個版本,馬來語、阿拉伯語、斯洛文尼亞語各1個版本。

《水滸傳》是亞洲人民的驕傲

華裔曾錦文翻譯的馬來語《水滸傳》譯名《宋江》(又名“一百單八條綠林好漢”),1899年-1902年在馬來西亞出版,1934年在新加坡再版,該譯本在馬來西亞、新加坡等地廣泛流傳。

在印尼,在爪哇等華裔居住集中地,許多租書鋪經營的書目中就有抄寫的《三國演義》《水滸傳》等,有的是用馬來文改寫或翻譯的,有的是漢文原著,讀者對象也是當地僑生華人群體。在19至20世紀,譯自漢文原著的馬來文學作品中就有《水滸傳》。

《水滸傳》漢文刻本很早就在越南流傳。學者顏保發現的1905年至1954年316種譯自漢文的越南語書目中,就有4種譯名為《水滸演義》的譯本,比國家圖書館收藏的1960年河內出版的《水滸傳》要早很多。據王麗娜記錄,該譯本譯者為羅辰,為70回節譯本。羅辰在序言中評介:“《水滸》在中國古典文學寶庫中佔有重要的地位,被列為四部杰出作品之一。它歌頌了正直人的自強自力、不甘受朝廷束縛、不願做昏庸君主奴仆的精神。《水滸》就像一顆珍珠,它不僅是中國人民的驕傲,也是亞洲人民的驕傲。”序言表明《水滸傳》故事在越南流傳很久了,早在1905年就被譯為越南語,此后不斷被改寫、編譯。

泰國華人的潮劇、粵劇上演劇目中就有選自《水滸傳》的故事。據考証,潮汕居民中流行一種始於明代的英歌舞,取材於《水滸傳》中梁山泊好漢的故事,氣勢豪壯。

《水滸傳》在曼谷王朝拉瑪四世時期的1867年被翻譯成泰語,第一版是手抄本,1879年出現了刻本。此后直到2010年,僅全譯本就有14種之多,更不用說節譯本、改編本和仿寫本。《水滸傳》的翻譯也是先由懂中文的人口述為泰文,再由翻譯人員用文筆優美的泰文撰寫。因此,泰文版《水滸傳》在泰國擁有大批讀者。

《水滸傳》影視劇傳入到馬來西亞、印度尼西亞、越南、泰國等地時,由於其中的人物、精彩情節早已被觀眾廣泛熟知,因此掀起一陣陣“水滸熱”。港台拍攝的電影《水滸傳》,在東南亞播放時劇名譯為《梁山108好漢》。沒看過全譯本的青年人,通過電視劇觀看再找來譯本閱讀,興致勃勃地上網討論其故事和人物。《水滸傳》的英雄故事成為東南亞人民喜聞樂見、津津樂道的話題。

在西方側重文本翻譯

由於東西方文化背景不同,《水滸傳》在西方社會的傳播,文本翻譯的作用十分關鍵。

早在19世紀初期,法國著名漢學家儒蓮的學生安得羅齊就將《水滸傳》翻譯成拉丁文,這是西方第一個《水滸傳》譯本。目前世界上影響較大的《水滸傳》英譯本有5種,最早的是賽珍珠的70回譯本,英語名為《四海之內皆兄弟》,1933年在紐約和倫敦出版﹔其次是倫敦與紐約分別出版的《水滸傳》70回譯本,書名英譯為《強盜與士兵:中國小說》,由英國漢學家杰弗裡·鄧洛普從德譯本轉譯﹔第三是1937年上海商務印書館出版的杰克遜翻譯的70回譯本﹔第四是1947年耶魯大學出版社出版的小詹姆斯·卜克倫普譯本﹔第五是1980年外文出版社出版、中國籍猶太裔翻譯家沙博裡的100回譯本,英譯名為《水泊好漢》,1981年美國印第安那大學出版社與外文出版社聯合再版。在西方世界影響較大的是賽珍珠和沙博裡的譯本,並覆蓋到廣大的阿拉伯世界。目前《水滸傳》的阿拉伯語譯本,就是根據賽珍珠譯本轉譯的。

《水滸傳》意大利語譯本根據德國庫恩譯本轉譯,書名為《強盜:中國古典小說》,譯者為克拉臘·羅韋羅,1956年出版。

19世紀俄國有幾位漢學家提到《水滸傳》,但一直沒將它翻譯成俄文。直到上世紀50年代,蘇聯著名漢學家羅加喬夫所譯《水滸傳》71回全譯本,1955年在莫斯科出版,首印3萬冊。1959年再版,印發2萬冊。1997年又再版。羅加喬夫是“中國通”,《水滸傳》在俄羅斯的傳播,依靠的是優秀的譯者。

俄羅斯還有一個《水滸傳》兒童讀本,謝列布良科夫和裡西查翻譯,1968年出版。

在匈牙利,著名漢學家陳國歷時7年翻譯的《水滸全傳》,1961年出版。匈牙利語還有一個轉譯自庫恩德文的《水滸傳》譯本,1950年出版。

在捷克斯洛伐克,有奧古斯汀·巴拉特所譯捷克文《水滸傳》,加勃裡爾·拉波什的斯洛伐克文《水滸傳》,1964年出版,均為節譯本。

波蘭文《水滸傳》於1952年翻譯出版,也是節譯本。

羅馬尼亞語譯本由著名漢學家魯博安夫婦翻譯,1989年出版,其翻譯質量是俄文、英文、德文譯本之外一個較好的譯本。

從上述譯本的翻譯、出版時間來看,大都是在中國與這些中東歐國家建立良好政治關系的20世紀五六十年代。

自20世紀中葉至今,由中國大陸、香港、台灣三地改編自《水滸傳》的電影、電視多達數十部,其中以中央電視台拍攝的1980版、1998版和2011版電視劇影響最大,但在西方社會的影響仍局限在西方生活的華裔圈子內,對主流世界的影響不大。

《水滸傳》在世界的翻譯、傳播,難免出現誤讀,比如《水滸傳》德文的譯名是《強盜與士兵》,法文的譯名是《中國的勇士們》,而最蠱惑人心的譯名則是《一百零五個男人和三個女人的故事》。僅從這些“雷人”的譯名看,《水滸傳》中那些寓意雙關的英雄們的綽號、畫龍點睛的詩詞有多少被准確地傳達到西方社會就可想而知了。

因此,以四大名著為代表的中國文學經典在亞洲地區面臨的是如何提高與創新的問題,在西方社會,特別是在西亞、中亞以及廣大的阿拉伯世界,首要的問題是如何利用翻譯、影像傳播等多種新媒介、新手段,減少誤讀,跨越障礙,准確傳達中國文學經典的世界意義。