觀眾在體驗館感受梵高的世界。資料圖片

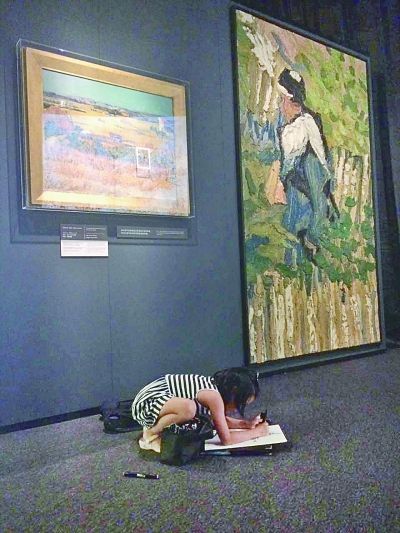

小觀眾在現場臨摹梵高畫作。資料圖片

【新展大觀】

走進封閉式靜謐的場館,由梵高手稿組成的電子幕牆,引領觀眾的腳步。展廳裡,觀眾有的仰臥在《豐收》的草垛上聞著稻草的清香,有的坐在《臥室》的床上觀望畫家的生活,還有的抬頭望著烏鴉在《麥田》上方飛過……日前在京開幕的“邂逅梵高”體驗展,通過新技術和多媒體手段,讓觀眾真正走進文森特·梵高——這位偉大藝術家的作品和傳奇人生中。

栩栩如生的名畫

梵高是最具影響力的印象派畫家之一,他的畫作生動、色彩豐富、情感沖擊力強。由於其真跡十分脆弱,如世界聞名的《向日葵》,很少在荷蘭梵高博物館以外的地方展出,有些作品甚至從未離開過該館。因此,本次展出的由該館制作的8幅3D技術(浮雕體層攝影術)復制品,備受矚目。

在新技術手段的幫助下,梵高的筆觸層次分明地躍然眼前。《向日葵》熔金般的道道筆跡伸展著,《黎明中的教堂》矗立眼前,《烏雲下的麥田》《豐收》《灌木叢》《巴黎克林西林蔭道》等名畫,一一呈現,震撼人心。據梵高博物館館長阿克塞爾·呂格爾介紹,從肉眼來看,復制品與遠在阿姆斯特丹的梵高博物館館藏的原作一模一樣。

不僅如此,通過光影技術的創意,不少名畫“活”了起來。在三面環幕上,影片正在播放——烏雲壓頂,陣風卷過,連片的金黃麥田“唰唰”地搖擺著,突然一聲槍響,驚起田間一群烏鴉,最終,畫面定格成名畫《麥田上的烏鴉》。這一聲槍響也驚了現場的觀眾,有人輕呼:“梵高自殺了。”這是個精妙的設計。1890年,梵高正是在巴黎附近的一處麥田舉槍自盡,終年37歲。

此外,梵高博物館還將其保存的800余封梵高的信件進行摘選,並通過影像技術展示出來,制作成幕牆和展示資料。由於信件極易受損,目前已知存世的梵高信件,隻有900余封。一位觀眾觸摸著幕牆上工整的筆跡和隨手涂鴉,輕嘆道:“這一頁,即便看上一個小時都不會厭倦的。”

走進梵高的世界

梵高27歲才開始繪畫,短短十年間畫了800多幅油畫及大量的素描,卻幾乎未能覓得買家,隻能長期依賴弟弟在經濟上和精神上的支持。美國當代著名作家歐文·斯通曾說過:“梵高的一生是人所經歷過的最為艱難困苦卻又成就輝煌的一生。”

如何通過一個展覽表現這種復雜的經歷?梵高博物館相關人員認為,隻有讓人們身處梵高的環境,才有可能走進他的內心世界。

於是,名畫《臥室》旁,一個真實的梵高臥室出現在眼前:深紅色的被單,純白色的枕頭,床邊的桌上依次擺放著刷子、水罐等生活用品。拉開抽屜,梵高的煙斗靜置其中,一切栩栩如生,恍如昨日。坐在床上,觀眾可以通過梵高的視角,觀察環境。據介紹,為了真實還原這些細節,所有物品均由梵高博物館在荷蘭制作完成。

除了臥室,梵高生活過的幾個重要場景,均被復原。坐在《夜晚的咖啡館》裡,梵高對所愛之人的輕聲細語在耳邊響起:“今生今世我隻愛她,我們兩個人已經融為一體,永遠不會分開。”站在《烏雲下的麥田》旁,昏暗的燈光下,梵高低沉的話語傳來:“我覺得自己的人生一敗涂地。”

觀眾還可以像梵高一樣對著鏡子畫自畫像,也可以在梵高和藝術家聚會的咖啡館裡,閱讀梵高的繪畫思考。

藝術展模式的創新

為了這場展覽,梵高博物館策劃了三年多,並攜手梵高家族共同制作。梵高的弟弟提奧·梵高的曾孫威廉·梵高擔任藝術顧問,這是雙方首次攜手策劃、官方呈現的梵高體驗展。

展覽質量受到嚴格把控,現場不但屏蔽了所有的陽光照射,精細調試了地面的水平度,還嚴格測算了燈的角度。據現場工作人員介紹,梵高博物館每天都會通過視頻連線,檢測展示情況,進行調整。

本次體驗展為藝術品展示帶來了新思路。由於運輸、保險等成本的日益上升,大大提高了書畫類“易碎品”的跨國展示難度,特別是梵高這種國寶級藝術家的作品,幾乎難以走出國門,但隨著觀眾的觀展需求日益豐富,單純的展示,已經不能完全滿足其需求。因此,多媒體“浸入式”的體驗展正在成為藝術展的新趨勢。

此次展覽由荷蘭梵高博物館與中國唯一授權方瑋俊文化聯合主辦,中國關心下一代工作委員會提供公益支持。展覽將持續至9月16日。

(本報記者 李苑)