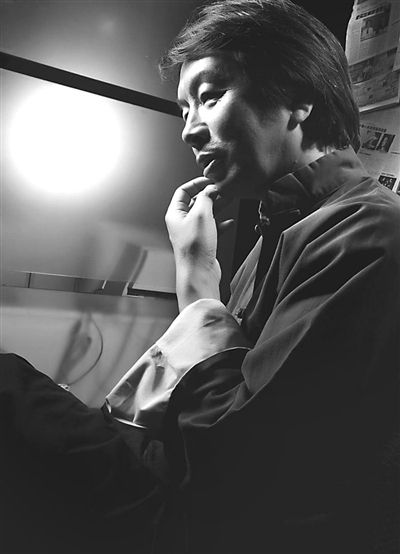

著名作家刘震云与北大教授陈晓明以及张旭东日前在北京大学围绕《一句顶一万句》进行了一场以“文学乡村的复活”为主题的对谈。下午,围绕刘震云创作的高端论坛在朗润园诗歌研究院会议室举行,著名评论家张清华、李洱等出席

我参加过不同的国家针对我作品的讨论会,发现角度都非常不一样。今天最鼓舞人心的一句话是李洱老师说的,他说我写的比略萨好一些。

在我看来,生活有两种洪流,你到底要写哪一种洪流。一是历史的洪流,很多批评家都谈到,发生在20世纪,最大的洪流是什么,就是中国这种翻天覆地的、暴动的、血腥的、荒蛮的东西,这种洪流确实出现过很多杰作,不仅是中国,也包括国外,像肖霍洛夫的《静静的顿河》、托尔斯泰的《战争与和平》、马尔克斯的《霍乱时期的爱情》、海明威的《永别了,武器》以及福克纳的一些作品。

还有一个洪流是一个非常普通的人,我们随时能见到的他内心的洪流。对于一个作者来讲哪个洪流更重要?肯定所有的人都会说第一种更重要。它带来的是什么,第一种洪流会给一个作者带来的利益,大量的认知以及全世界的认知会更快速一些。

在海外,一些中国作家会告诉西方人说,“我的作品在大陆是出版不了的”,西方人一听立马就热烈欢迎他们。第一种洪流特别好处理的是你站在一个反对的立场就足够了,主流的人说是好的,你就说是坏的就可以了。这样的世界观、方法论,这样的文学对生活的切入,我觉得也是一个非常好的角度。

但是,还有一个角度,一个普通人自己内心的洪流可能跟历史的洪流有交集,但是未必认识或认同那个历史的洪流,就像杨百顺一样,他可能认为他村后的那条河流是重要的,而不是汹涌澎湃的历史的、血腥的、暴力的,革命的和反革命的洪流是重要的。

陈福民老师教育我,我很同意他的观点,一个作家选择写作的时候,是从易,还是从难。大海表面的波涛是非常汹涌的,写它是相对较容易的。但是它还有内部的涡流和潜流,写起来确实对于认知,需要一段时间。不仅评论家难以下嘴,作者写的时候也难以下笔。

另外,还有一个认识的角度,有时候我们分析作品的时候容易从抽象出来的概念出发,像《一句顶一万句》,只是说一个人找另外一个人,包括中国人的孤独,对不对,我觉得对。但是我觉得有人说,这本书讲的是中国人的人心是怎么安放的,更符合我当时写作的本意。

《一句顶一万句》中这百十个人的心是怎么不同地安放。一个法国的评论家就说,有一段他特别感动,吴摩西跟养女的关系比跟妻子的关系好多了,过去他不会说话,跟小孩特别说得来,两个人最爱干的一件事儿,就是一块拉面。这个小孩丢了以后,他一定要找到她。

韩国人关心的又是另外一个方面。他说你这里的县长好,第一他还做木匠,一个政治家如果有这个爱好,一定是好的,我们韩国总统都是政客。县长还喜欢听戏,而且听戏他不喜欢女人,喜欢男旦,但是他好像又不跟他干什么,两个人就在那手谈,下围棋,还不让戏子把衣服脱下来,还是彩妆。两人日常都不苟言笑,为了一盘棋,竟共同大放悲声,真是好,人类心情的孤独。

出阿拉伯文《手机》的时候,他们特别喜欢的是这一段:两个人,经常一起背书包上学,一个没娘,一个娘傻,两个人常常端着矿灯,站在村后的山坡上往天上写字。一个爱写的字是:

娘,你不傻

另一个爱写的字是:

娘,你在哪儿

两行字,能在漆黑的天幕上停留五分钟。

《温故一九四二》出法文版的时候,法国人说,好的地方在于你写饿死300万人不是重点,重点是饿死了300万人以后,突然日本人来了,突然给灾民发放粮食,但是有一个前提,吃了粮食帮日本军队打中国的军队,这个粮食你是该吃,还是不该吃。

他说这个问题萨特也曾经提出来过,萨特写过一本书《德军占领下的巴黎》,占领前社会秩序特别差,德军占领后,反而好了,因为宵禁。另外法国男人对女士不讲礼貌,但德军特别讲礼貌,一个法国女人在公交车上从来没有人让座,但是德军却给她敬礼让座,坐还是不坐?萨特说这是个比德军占领巴黎更重要的问题。

作者的选择到底是什么样的,起码从我来讲,我是清醒的,不是盲目的。一个大的概念,和一个个体生命对世界的感受是不一样的,他在谈内心世界的时候,一定跟新闻联播、跟历史洪流没有任何关系,谈的就是家长里短,这家长里短没有人认为它重要,我觉得它重要,能不能成立还需要历史认知的过程。

侉子的语言特点是话多、话丑、自嘲、幽默

有人说,如果说莫言是中国的马尔克斯,那么刘震云就是中国的略萨,我的判断有点不一样,我说我觉得刘震云比略萨重要。

刘震云的特点是普天之下的故事,不管是历史,政治,还是非常尖锐的一些权力、意识形态的所有问题,他都愿意全部放到日常生活的层面展开。刘震云这种写作,对90年代文学的影响非常大,我甚至认为构成了90年代文学非常重要的逻辑起点。

第二,刘震云的话语方式,大家听过一个词没有?就是河南侉子,侉子的特点是话多,话丑,自嘲,幽默,《一地鸡毛》、《一腔废话》、《一句顶一万句》,最大的语言特色是废话多。但是这个废话讲得很有意味,所有的废话最后揭示了一个主题,这是很有意思的。

我觉得刘震云的小说,他看人、看事都非常透,透在他把整个人的命运看成是宿命。我的小说处理的是不变世界中的变。刘震云老师处理的是变化中的不变,我觉得这个不变非常了不得,因为刘震云他处理的故事是一个孤独的故事,是彻底虚无的故事,但是他还能不断地写,这个不断写的本身是刺透、穿透,是一种巨大的力量。

李洱(著名作家、评论家)

对20世纪历史的书写第一次没有出现刀光剑影

20世纪中国乡村的书写总是不能回避暴力的直接表现,总是以死亡做结,当然这样一种书写揭示了20世纪存在的原生形态,20世纪确实充满了暴力、动乱、灾难和血泪,用死亡做结来书写,毫无疑问有它的必然所在,作家以勇敢的方式来做这种书写。

但是,我注意到刘震云的《一句顶一万句》也书写20世纪的历史,但是这个作品没有出现直接的暴力。动过一次刀杀的是一条狗,始终没有杀人,尽管好几次提着刀。对20世纪历史的书写刘震云第一次没有出现刀光剑影,没有写血腥,没有写大的历史的冲突和暴力,甚至没有写大的历史事件,怎么就把20世纪的历史写下来了。

整部小说空间都回荡着“喊丧”的声调, 我觉得最好的作品,杀人也可以杀到极致,不杀人也可以不杀人。这就看一看高手,你动刀我不动刀,我就动动嘴,我喊喊嗓子,咱就“喊丧”,能够把20世纪历史喊出来,把他最绝望的东西喊出来。

陈晓明(北京大学中文系教授)

当代中国文学给世界文学提供了词汇,但是没有语法

当代中国文学在整个世界文学,或者在文学史上的位置,我在读《一句顶一万句》时经常想这个问题。从白话文学开始,一直到改革开放以后,就所谓的严格意义上的当代中国文学,无论从自己的历史脉络上来看,还是从整个世界文学上来看,多多少少有一种遗憾。

它提供给世界文学的一些词汇、意象、人物、色彩、故事,这个词在法国文学、俄国文学、英国文学里边没有,那么中国文学里有,但是提供这个词汇没有改变文学本身的语法。文学在怎么运行,什么叫诗,什么叫小说,什么叫戏剧,什么叫想象,什么叫象征,什么叫隐喻,什么叫叙事结构等等,这样基本文学的语法,没有被中国文学真正地触动。

我们的古人无疑是在界定什么是文学,无论《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词,还是明清小说里边都是有的,中国文学是带来自己本身的一个语法和结构的。但当代文学多多少少是在提供一些有地方特色的故事,这个故事是小故事,小故事往往以什么面目出现呢?以大故事,以20世纪大的政治事件,“文革”、土改、反右、灾难、战争,更不用说更小一些民俗意义上的这些意象,这多多少少是一种遗憾。

我们用当代艺术做一个类比,当代艺术可以价格卖得很高,但是在世界艺术市场基本上要么是以毛泽东形象各种各样的变体来做一个卖点,或者多多少少是在用当代中国的政治把它转换成一种可以商业化艺术的包装,一种语言,进入世界市场。

我读《一句顶一万句》的时候,我觉得这里边有一个非常奇妙的翻转。这里边没有大叙事,都是小故事,甚至连故事都好像讲不完整,都是零零碎碎的一些小片断,但是恰恰是这些小故事,多多少少回避了整个中国所谓的大叙事,避免了这样一部大作品被小作品化,被变成地域性的、政治性、时代性的一种直接经验或者情绪的呈现。而是触及到文学非常根本的一个问题。

这个小说里边从头到尾有这样的绕,这样的扯,这个事又不是这个事,是另一件事。文学当然就是绕,所有的文学主人公都要出门,所有的文学主人公都要犯错误,一个待在家里不犯错误、永远待在乡村里边活得好好的人跟文学是没有关系的,文学就是要进入混乱,要失掉自我,要失掉对世界基本的把握。

我们一般读当代中国文学作品,老实说不太能感觉到在文学方法论上的意义。不像我们读乔伊斯、读卡夫卡,或者更早我们读《红楼梦》,读唐诗宋词,我们感觉到这叫文学本身,我们要提供一种直接的经验,然后镶嵌在一个比较可以被别人接受的框架里边,取得一个独特的地位。《一句顶一万句》的出现在这个意义上可以被视为当代文学的转折点。

张旭东(美国纽约大学东亚系主任) 整理/罗皓菱

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!