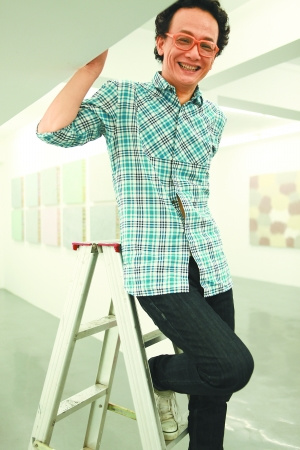

近一年,廣西師范大學出版社一連出了一個系列三本書:柴靜的《看見》、曉雪的《優雅》和姚謙的《品味》。最近上架的《品味》是台灣著名音樂人姚謙的隨筆集,姚謙對品位的理解是“品位跟內心的思想和習慣是有關系的,而且是逐漸在變化的”。

不熟悉姚謙的人可能不知道,姚謙在上世紀九十年代就已經是台灣流行音樂界的知名詞作者和音樂制作人了。十幾年前他為公司發掘的新人蕭亞軒的前五張專輯創作了三十多首歌,捧紅了這位歌壇天后。如果不特別留意,可能不會發現那些在深夜感動過的、在KTV必點的歌曲,竟然多是出自他手:王菲的《我願意》、李玟的《好心情》、辛曉琪的《味道》、劉若英的《原來你也在這裡》、莫文蔚的《愛情》、蕭亞軒的《最熟悉的陌生人》、林憶蓮的《Better man》、張學友的《如果愛》、蔡健雅的《陌生人》……幾十年的創作,他寫了600多首歌。

近些年,他減少了音樂的創作,開始寫小說和個人專欄。去年5月,他在大陸出版了自己的第一本小說《腳趾上的星光》,同時還為台灣的《皇冠》、《典藏》雜志,大陸的《南方人物周刊》、《ELLE》等雜志撰寫專欄。這些文章記錄了他對於生活的思考,結集成書后即是我們看到的這本《品味》。

品味1

生活在北京的人,有某種說不出來的氣場

近些年游走於台北和北京的姚謙在《品味》裡記錄了“雙城生活”中關於時尚、品位、生活的觀點,探討了有品位的人生和生活方式。由於時常生活在北京,姚謙眼中,“生活在北京的人,有某種說不出來的氣場。”這種氣場讓他覺得安心,“我真的在北京的床上睡得特別舒服。”

《品味》這本書的第一部分,姚謙寫了“物之戀”,寫到了對物品的選擇,如鞋子、床、植物、汽車、書、咖啡、甜點等不同事物的選擇的看法。姚謙說:“相信我,隻有在最不被發現的地方,反而才更能誠實地,凸顯一個人對於生活的審美眼光。”

姚謙確實是個對於事物的品位“挑剔”的人。採訪時他一定要約在“藍色港灣的那家星巴克”,他對記者說,北京隻有這家店可以做那款他喜歡的、名叫“肯雅”的咖啡,“肯雅”的特別之處在於咖啡豆是純手工研磨,而不是咖啡機。

姚謙說話的速度很慢,聲音永遠溫和,一直禮貌微笑。採訪間隙,他喜好東張西望,觀察出出進進的人們。記者問他在看什麼,他笑笑說,他喜歡觀察不同的人,因為不同的人有不同的故事。

記者:新書為什麼會叫《品味》呢?

姚謙:當時編輯跟我說,因為這是一系列的書,都是兩個字,我這本書也要延續這個,就提出這個詞“品味”,后來我想這會不會讓大家誤解我,覺得我自以為很有品位。可能編輯認為我在生活上很多細節的選擇是跟別人有差異的,閱讀者可以從另外一個角度來看我的選擇,我就這樣答應了。不過我也要求在封面上加上小字“私人的”,就是私人的品位。我鼓勵大家有自己的品位,因為你生命最后的選擇權是你去面對,去享受和承擔,所以品位是你在經歷了你的生命之后的總結。

記者:在您對很多生活細節的選擇的背后,表達了哪些您內在價值觀的理念呢?

姚謙:其中一部分是關於物質。國內一下子經濟好起來,初期的奢華和消費,造成了某種審美觀的一致化,很容易落到商人的宣傳伎倆裡面。因為我在台灣經歷過經濟突然興起,也有過對名牌的盲目追求與崇拜。我並不是說名牌不好,它能夠成名一定有它背后的原因,可是當你在那個時候,你可能隻要它的牌子,並沒有真的享受到最精彩的部分,是它的工藝、思維,還有累積了很長時間的歷史。

記者:您眼中的“時尚”是什麼呢?

姚謙:我直說所謂的時尚雜志大概就那三四個女明星在換,你看到她們的穿著打扮幾乎都是一樣的,甚至擺的pose都是一致的,手叉腰,要修成什麼樣子。可能她本身很漂亮,但是當她做出這個樣子的時候就有一點點東施效顰的感覺。當然所有的開始都是模仿,這兩年好很多了。

記者:您在書裡提到自己幾次搬家的經歷。

姚謙:所有搬家人都有個經驗,就是你的物質在不知不覺中已經攢了那麼多了。那些東西讓你覺得你生命的每個階段和每個階段是分明的。上一次是十年前的搬家,那時候我從小康的狀況到收入比較更好的狀態,有很多很多的書,我要想哪些送人哪些留下來。而且我那時開始收藏藝術品,不像別的東西可以打包就走了,需要做一些規劃。這次搬家我發現家裡藝術品的量大到必須委托專業的藝術管理公司來做。每次搬家都讓我有很多的思考。

記者:在搬家的過程中,讓您覺得您最重要的物品是什麼?

姚謙:我一直都在思考這個問題。這次搬家給我最大的啟發是我想要提前寫遺書。因為我發現自己的藝術品很多,還有生活上很多東西,它們畢竟都是身外之物。在腦子清醒的時候要做計劃。比方說藝術品,我一直想捐給好的美術館,但是目前除了一個日本的美術館我比較喜歡,別的我都不信任,我還在考慮怎麼去解決。

記者:您書裡有一部分是寫自己這些年旅行的經歷,您會定期留出時間去旅游嗎?

姚謙:之前有一段時間因為工作忙,(旅行)決定了又取消了。后來我才警覺到,已經有好幾年沒有旅行了。而且我這麼愛旅行,南半球幾乎都沒去,最遠就是去趟巴厘島。今年我想去非洲,趁著60歲還有體力,趕快去 一些長途旅行的地方。

記者:在您心裡北京是個什麼樣的城市?

姚謙:我最初在工作的規劃中想過要不要選擇香港、上海,還是北京。后來選了北京也有部分原因是北京人挺吸引我的。北京人的性格上有某種程度上的開放性,尤其是早期的,看似大家穿著比較朴素,但是聊天就會發現那個格局和眼界是大的,對什麼東西都不會選擇排斥,好奇,但又不會過度窺探。這種可以容納與自己差異的性格在北京人的身上是可以感受到的。對於非北京人來說,北京人一眼就可以看出來,說驕傲也不是,就有一種說不出來的自信驕傲,但是又不是盛氣凌人,所以我對北京的看法是,坦白講空氣也不好,交通也不好,台北的朋友最討厭我說,什麼叫回北京,你是哪裡人,因為我總說我要回北京了。

品味 2

最近給吉克雋逸寫的三首歌我挺喜歡的

姚謙的個性有些像他的名字,十分謙和。曾有人說,好詞人,香港有林夕,台灣有姚謙。而林夕和姚謙又恰恰是至交好友,並且是同個經紀人。當被問到自己和林夕時,姚謙始終謙虛,他十分欣賞林夕寫詞的天賦:“在我心目中林夕是一個寫歌詞的天才,他已經接近天才了,我常會問他,我寫的歌都要七八天,為什麼你上一個廁所就能行。”

有心人會發現,姚謙寫的歌大多數是女歌手的歌,尤其是那些出名的歌。姚謙又開始謙虛:“很多人歸功於我,我心裡特別慚愧,后來我發覺原來如果不是她們唱,可能不會這樣子,比如王菲的《我願意》,因為是王菲唱,有她的東西,很多的觀念是我沒有的,她正好加上了。”

他眼中,同是台灣的詞人的方文山“是一個規矩的人”,因為他的的詞“很多的格式都可以看出來”。姚謙說:“文山寫歌,特別真誠,所以特別計較,但是有時候我覺得他年輕,沒有到林夕那麼的放鬆。我對方文山很有期待,我期待他的下一個創作高峰。”

記者:您說自己寫詞不是像林夕那種天賦型的?

姚謙:我寫一篇專欄要花三四天,詞的話可能會一個星期。我下筆前要花心思去結構,這是我比較苦惱的。所以往往下筆前的選題要花費我很長時間,下筆就快了。我幾乎沒有靠靈感寫作的,都是想明白了再寫。所謂的藝術創作這些天才,有很多是本能,並不是刻意要塑造這些東西,我就很謝謝,有這些天才在我身邊刺激我,讓我一直打開世界可以看。林夕他的詞的耐嚼度和文字的天分是很稀有的。

記者:感覺您寫的詞都不會用很華麗的辭藻,表達的東西也比較理智。

姚謙:可能跟我的性格有關吧,可能也跟我的閱讀愛好有關系,會影響我的書寫。即使是激烈的情感,也會有一些平淡的表達。我在三十歲后,不僅是在寫作上,而是對生活的反應上也盡量不要太煽情。我不是說自己沒有激情和沖動的時候,但是還是理智的時候多一些。這些思維都會反映在我的歌詞上面。每件事情我不是說下一步要怎麼辦,而是下三步要怎麼辦。有了下三步的思考你就會聯系所謂的對位思考。

記者:您這種寫詞的風格受哪位作家的影響最大?

姚謙:朱天文吧。閱讀她的東西的確讓我很深刻。她的文筆就很內斂,這點是我特別欣賞的。

記者:在您心中好歌詞是什麼樣的標准?

姚謙:你對歌好與不好的標准,在你書寫到一個程度,主觀來講,你有沒有表達清楚你要說你那個事,是第一個判斷,第二個當然可能有很多的,因為我們為誰寫的這個歌,你有沒有滿足邀稿人的要求,自我判斷就一直在變化。年輕的時候韻腳對稱得很不錯,韻律特別好,你會特別高興,這幾年就沒有,常會在想他裡面還有沒有什麼其他的可能性,甚至有一段時間,我刻意打破這一步,把韻腳的固定模式解剖掉了,開始在解剖自己的習慣。

記者:您寫的作品中自己最心愛的有哪幾首?

姚謙:有的時候我想寫完了以后再回想,某個階段當下為什麼會寫出那樣的東西,可是當時你不知道,直到后來你才會知道當時為什麼要寫。當然我也可以很較真地說沒有一首是我滿意的。我最常說起的是我那段時間給蔡健雅寫的那幾首歌,比如那首《紀念》,我自己事后還挺喜歡的。我最近開始回到音樂工作了,開始比較多地介入,最近給吉克雋逸寫的這三首歌我還都挺喜歡的。

記者:您有沒有覺得哪一位歌手能夠特別恰當地唱出您寫的歌詞,特別准確地表達您所要表達的情感?

姚謙:其實我如果說得很客套,其實我想說每一位都很好。但是我也不想這麼客套,我就直說。每個階段都不太一樣,當然有一段時間我特別喜歡給江美琪寫一些東西。當然全部都不是主打歌,后來在袁泉的專輯裡面我也挺舒服的,你所要表達的東西和你的感受是一樣的。但是每張專輯我都控制在3首到4首,因為我怕受自己風格影響太大。其他的歌我會找自己信任的音樂人。

記者:有人說還是老歌耐聽,過去唱片最輝煌的時代的音樂是好的,現在的音樂不管是從制作上還是別的方面,都不如過去好,您怎麼看?

姚謙:最近我也有一個數據,是台灣的數據,1990年到2000年之間的音樂,在現在卡拉OK的唱歌榜,曾經以前是佔八成和七成,慢慢變成八成,新歌榜從佔三成到兩成到一成不到,以前佔三成的時候,被點擊率榜上停留兩個月,現在幾乎你不打歌了,隔天就不見了。我不能說前面的音樂很好,也不能說現在的音樂不好,因為我們的推廣形式聽音樂形式改變了,這是我對音樂的看法。

品味 3 選秀歌手往往是有聲音而沒有作品

今年,他再次開始和新人合作,重新提筆寫歌,這些歌手都是經過選秀才“火”的,其中既有選秀出身的歌手吉克雋逸,又有剛剛在內地打響知名度的楊宗緯。他抱著這個想法為他們寫歌:再好的歌手,如果隻有聲音沒有作品,也會很快被遺忘。

姚謙的表達很清晰,不愛繞彎,無論是對於自己的“不婚主義”,還是對於給選秀歌手寫歌,又或是對當今流行音樂產業的擔憂,都要不回避,坦然和記者分享自己的選擇和想法。

姚謙對現在的音樂節目重要借話題炒作的現象並不贊同,他說:“做營銷的人,我們不要把很多人當傻瓜,我現在最討厭某些制作節目,這一集一定要有‘梗’。用‘梗’來說新聞的時候,那是很大的扭曲和不誠實。我們一定要尊重受眾。”

記者:為什麼會選擇給吉克雋逸寫歌?

姚謙:其實最開始我對選秀還是有一些疑問的。出再多的錢,我都不願意去做,因為我覺得我不接受。當時中國好聲音特別熱烈,每一個歌手出場以后他們都會運作和宣傳一些新聞,富二代啊什麼的,當時我一看就知道那是運作新聞。因為一些關系,林夕當時有個去當評委的事他去不了,我就代替他去參加,當評委。當我交換位置去閱讀的時候,就有很大的改變,所以我改變主意了。后來吉克雋逸找我寫歌,我一聽那個旋律,也是旋律說服了我。這時候我才決定,好,那我做做看吧!我就寫了一首《彩色的黑》。

記者:您最初給吉克雋逸寫歌的時候,對她有怎樣的設想和預期?

姚謙:我接觸的吉克雋逸和電視裡面大家看到的不一樣。我發現她說話總是縮著身子,也從來不會照著腳本念東西。於是我就給她歌裡面寫“很抱歉,我不是花花世界裡的一隻蝴蝶。”后來我發現她真的是我見過的最不會說話的藝人,隻要講話聲音稍微小一點,就表明她對自己說的話沒把握。我跟她說讓她不要吃辣,她沒有客氣地說好好好我知道,而是說,姚老師我在重慶太多年了,不吃辣我真的做不到。她愛穿高跟鞋,我就嚇唬她說,如果你再穿高跟鞋的話,你的腰就壞掉了。她真的被嚇壞了,現在隻要不上台就不穿高跟鞋。她是特別老實的一個孩子,完全跟我之前想象的不一樣。《彩色的黑》這首歌的概念是,紅橙黃綠青藍紫那麼多色彩,如果你覺得黑不是一種色彩,那麼是你看待我的方式不對。

記者:聽說您還給楊宗緯在做新專輯,寫新歌。

姚謙:我比較樂意隨著緣分的發展。那天我過生日,吉克雋逸特別開心地過來問我說要送什麼禮物,我說不用送禮物,因為我很開心,能夠有人把我的歌唱得很好。最近我正在給楊宗緯寫歌,也是會有一些期待。八九月份就會聽到我跟楊宗緯的合作,全新的合作。我都希望他們能夠表達出我寫的東西。

記者:您怎麼看現在選秀活動?

姚謙:通過選秀出來的歌手往往是有聲音而沒有作品。現在還有很多人在唱或者喜歡聽我當時那個年代寫的歌。我們很高興,但是應該看到音樂產業不應該沒有作品。我發現很多選秀歌手很容易就被消費掉了。本來是一個很不錯的苗子,接下來就很容易快速地迷失自我或者感覺過好,沒有作品的話很快就會消失掉的。

記者:您在書中的某一篇文章裡也很坦白地說自己是不婚主義者,您是怎麼看待獨身這件事的?

姚謙:我們從小就被教育,如果你到一定的年紀了還是一個人,那是一個負面的東西。至於我自己,我從小就發現我一個人的時候挺舒服的。這是一個選擇,其實我身邊也有一些朋友選擇不結婚的。這些都不是重點,重點是你要去思考。人都會有愛情的經驗,可是愛情和婚姻的關系是什麼,愛情是婚姻的延續,還是有其他的關系。我個人的判斷是,人在成長的過程中,我隻說可能是由於性格原因或一些其他原因,有對伴侶的需要的考慮。我不鼓勵不婚,你要看你內心的需求是什麼,你也可以結婚,因為結婚是兩個家族的整合。另外一個家族是尊重你的,為什麼不結婚呢?也許你結婚對象的家族不尊重你的生命價值,為什麼結婚?

記者:您寫了那麼多失戀的情歌,您本人怎麼面對和處理感情的失去?

姚謙:生物本能對於失去這件事情是最敏感的,因為它自衛的本能,失去一定會有一些些不舒服的想法與感受。生物本能其實是維持生命的延續的一個很好的系統,但是我們人類的思想文明開始有一些哲學和宗教上的思考,能夠很好地借來面對生物本能的平衡的抽離的客觀的方法。很多瑜伽和中醫也會告訴你呼比吸重要。所以我就試著怎麼樣比較抽離地面對自己的生活和我的創作。但是對於失去還是會有感受的,但是你要如何去與失去相處,與這種不舒服相處。有一些方法是很干脆很強悍地教你不要失去,可是客觀一點說,我們不就是每天在失去與獲得之間,讓生命往下走嗎。本報實習記者 陳夢溪

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。