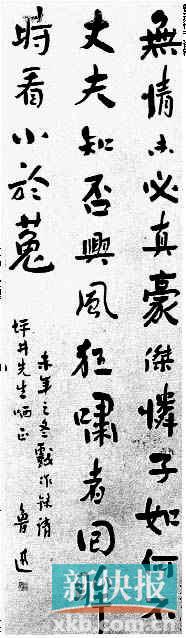

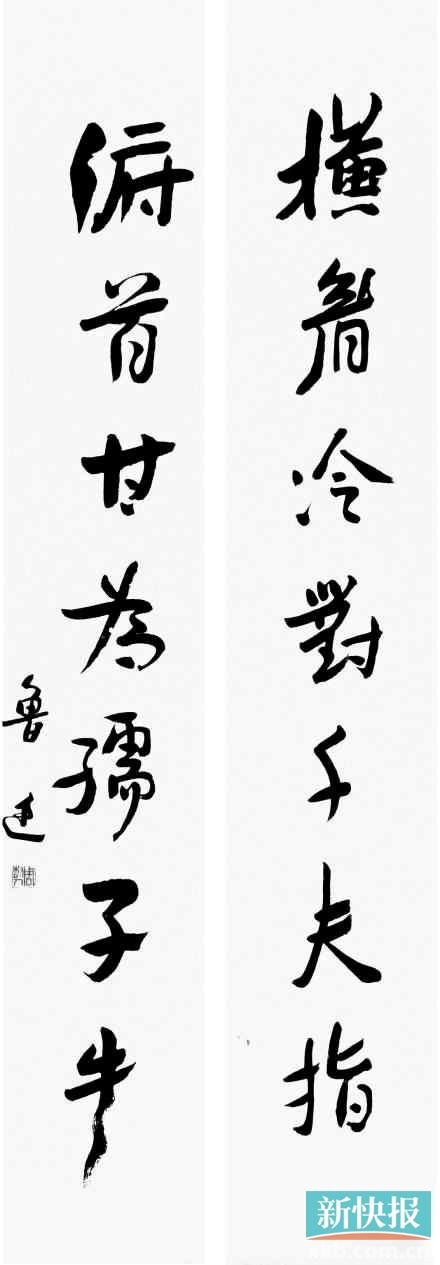

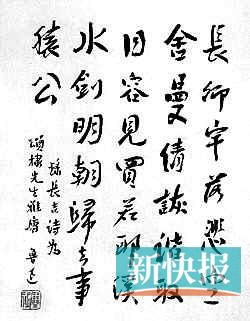

■魯迅書法作品

魯迅,工書,書風簡穆古朴,深得魏晉風度。他以一支“金不換”毛筆,蘸畢生心血,寫下了手稿、信札、書法墨跡800萬字。魯迅的書法性情,其愛、其憎、其美學思想、文化底蘊都訴諸筆端,然而魯迅並不以書家名世。翻檢《魯迅全集》,少有關於書法的專門論述,更無專論書法的文章。“魯迅先生亦無心作書家,所遺手跡,自成風格。融冶篆隸於一爐,聽任心腕之交應,朴質而不拘攣,洒脫而有法度。遠逾宋唐,直攀魏晉。世人寶之,非因人而貴也。”郭沫若如此評價。

■本版整理:陳征

有家學淵源,七歲即描紅

魯迅出身於封建士大夫家庭,祖父周福清為晚清翰林,其書法飄逸俊雅,氣韻暢達,承王右軍一路,兼摻宋人筆意﹔父親周伯宜,會稽秀才,寫館閣體,卻也工整圓潤﹔叔祖周玉田是魯迅的啟蒙塾師,他精通楷法,書法功底極深,且治學嚴謹,重視書法基本功訓練,要求魯迅從描紅入手,講究用筆的提按頓挫、一絲不苟。曾祖母戴氏亦粗通書道。其入三味書屋后,嚴師壽鏡吾更是越中宿儒,書法方正豁達,氣勢雄健,不光兼融顏柳兩體,且摻入蘇、黃、米、蔡等大家筆意。至於留日時的恩師章太炎,更是當之無愧的國學大師,其書法也名動天下。

魯迅的書法是從小苦練習成的。就其書法訓練而言,他7歲描紅﹔入三味書屋后,日課6年不輟,書法成績為同窗之最﹔他從小養成用正楷抄書的習慣,其勤奮為同輩中所罕見。紹興魯迅紀念館館藏的魯迅於三味書屋讀書時抄錄的《二樹山人寫梅歌》(《魯迅手跡珍品展圖錄》),筆致端庄、秀雅工整。

魯迅少年時,花了大量時間抄寫書本和講義:《康熙字典》、《說文解字》、《茶經》、《地學概說》等,他都整本整部認真抄寫。由於用功深入、取法高明,魯迅在大量規范的抄寫中掌握的運筆技巧為其以后的書法進境打下了扎實的根基。尤其是他從1912年到1919年,曾花了七八年工夫“抄古碑”,魯迅書法進入遍臨諸碑、海納百川的時期。在20世紀書人中,下過此等苦功的,唯魯迅一人。許壽裳在《魯迅先生年譜》中載:“先生著譯之外,復勤於纂輯古書,抄錄古碑,書寫均極精美。”

魯迅“無心為書家”

郭沫若在《〈魯迅詩稿〉序》中說:“魯迅先生無心作書家,所遺手跡,自成風格。融冶篆隸於一爐,聽任心腕之交應,朴質而不拘攣,洒脫而有法度。遠逾宋唐,直攀魏晉。世人寶之,非因人而貴也。”川島在《關於魯迅手書司馬相如〈大人賦〉》中指出:“盡管魯迅先生不自許為書法家,亦無心作書家,所遺字跡確都不難看。筆致娟秀,不媚不俗,就是好嘛。”“不媚不俗”是指字似則媚,字匠則俗,魯迅書法超越了“媚”、“俗”,自出新意,不拘泥古法,是其不同流俗的個性和自由思想的象征。

20世紀“五四”時代的文化巨匠可謂人人善書,但“無心”成為這一“五四群落”的共同特點。“無心為書家”方面,魯迅顯得尤為徹底。“一變‘名人’,‘自己’就沒有了。”魯迅之“無心”首先在“無心”於名利。他深厚的學養、審美經驗和爐火純青的技巧內化為其書中的精氣神,在大朴中顯大雅。故而能“遠逾宋唐,直攀魏晉。”其手跡正應著書法史“無意於佳乃佳”的規律,於其字裡行間可見“無心”無技、瀟洒脫俗,達到可貴的“無心有書”之大化境界。

爭議

孫玉石:魯迅不是真正的書法家 肖振鳴:魯迅書法可稱“民國第一行書”

2007年“魯迅與書法”學術研討會上,時任文化部副部長、故宮博物院院長鄭欣淼評價魯迅書法“內蘊豐厚,發之於外,即便隨意為之,也自成一格,自足珍貴”。北京大學教授孫玉石指出,從學術的標准來講,還不能說魯迅就是一位書法家,但魯迅的書法可能比有些書法家的作品的傳世生命力還要長久。北京魯迅博物館副研究館員肖振鳴則認為魯迅不僅可以獨樹一幟地立於中國書法名家之林,而且魯迅的書法稱之為“民國第一行書”也不為過。

而有學者指出在由《中國書法》雜志社主辦的專家及群眾投票評選的“中國20世紀十大杰出書法家”中竟無魯迅之位,在何崝主編的《近現代百家書法賞析》(1996年版)一書和“二十世紀已故著名書法家遺作展”(1998年)中也無魯迅之墨跡,魯迅的書法被中國書法界嚴重低估。拍賣市場上,魯迅書法、手稿等價格偏低。

魯迅曾在1933年12月28日《答楊?人先生公開信的公開信》中曰:“我並無大刀,隻有一支筆,名曰‘金不換’……我從小用慣,每支五分的便宜筆……”不過盡管這樣,他在1934年4月12日《致台靜農函》中,仍然坦誠當時自己的書法“筆畫尚不能平穩”。

賞析

書風特點:“清”和“雅”

魯迅書法最重要的風格特點是“清”和“雅”,即清勁自然、古雅有致。從魯迅手稿看,從1920年前后,魯迅書風逐步由內揠而趨外拓,字體由嚴謹、瘦狹、秀雅而走向肅散、寬博、沉雄。他的字是以靜制動,舉重若輕,自由暢達,蘊大巧於平實,顯高雅於平凡,在流行的楷、行、行草體中融注了篆筆隸意、魏晉體態和北碑神韻。在魯迅筆下,書法和文學往往呈現出一種膠著狀態。這是因為魯迅的文學作品,小說、詩歌、散文等,最初都是以書法的形式生產並成型的,每一篇(首)都可以視為書法作品。

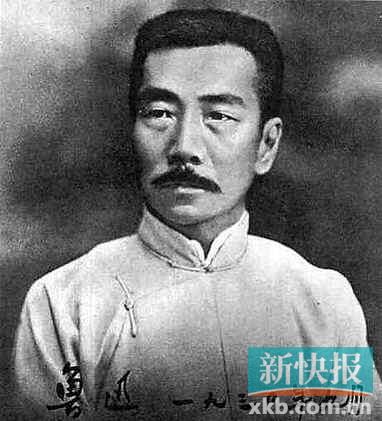

魯迅

原名周樹人(1881-1936),字豫才,浙江紹興人,筆名魯迅,近代著名作家、翻譯家、書法家。工書,喜收集漢、魏、六朝碑刻,是民國時期的最有名的文人書法家之一,著有《魯迅全集》二十卷。

“不要因為我寫的字不怎麼好看,就說不好,因為我看過許多碑帖,寫出來的字沒什麼毛病。”

——魯迅

軼事

喜歡弘一法師書法

魯迅自信自己的書寫能力,但他對自己的字並不看重。從記載中所知,他對弘一法師、陳師曾和喬大壯的書法頗為喜歡。曾托日本好友內山“乞得弘一上人書一紙”﹔他的《域外小說集》,便是請陳師曾為之封面題簽﹔而北京“老虎尾巴”書房內的一副“望崦嵫而勿迫﹔恐鵜?之先鳴”的對聯,則是喬大壯所書。這幾人的書法有一個共同的特點,就是書寫時選擇的紙幅較小,字體也相對小一些,顯得比較精致、雅氣。從中可以窺見魯迅欣賞書法的口味和喜好的類型。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!