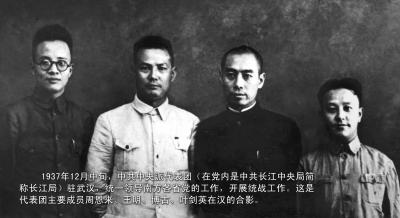

1937年12月中旬,中共長江局主要成員王明、周恩來、葉劍英(左二)、博古在漢合影 武漢八辦供圖

漢口長春街,葉劍英當年在“八辦”的辦公室兼臥室 武漢八辦供圖

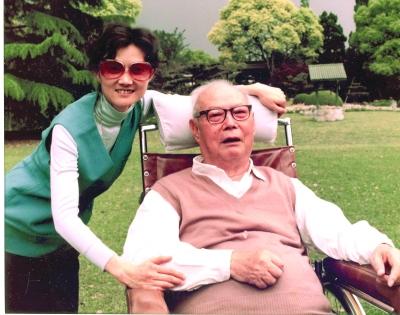

葉向真與父親合影 葉向真供圖

葉劍英:原名葉宜偉,1897年4月28日生於廣東梅縣。1927年在武漢加入中國共產黨。1928年赴莫斯科學習。1931年到達中央蘇區,參與指揮第2、3、4次反“圍剿”,參加了長征和遵義會議。抗日戰爭期間,任八路軍參謀長,在國統區開展統戰工作。解放戰爭時期,任北平軍事管制委員會主任兼市長,參加國共和平談判。1955年被授予元帥軍銜。曾任軍事科學院院長、全國政協副主席、國防部長、全國人大常委會委員長、中央軍委副主席。1986年10月22日在北京逝世,享年89歲。

在漢口中山大道東端長春街57號,坐落著一幢別具一格的日式建筑,大門外鑲嵌的漢白玉石碑上刻著“武漢八路軍辦事處”幾個鎦金大字。 記者余曉春

這幢建筑,1978年原址原貌重建的八路軍武漢辦事處舊址紀念館,題字出自葉劍英。這裡曾是中共中央長江局所在地,陳列著葉劍英當年工作和生活的辦公室、臥室、會議室,留下了這位開國元帥在武漢的足跡。

在武漢秘密加入共產黨

1927年4月12日,蔣介石發動反革命政變。時任國民革命軍新編第2師師長的葉劍英在江西吉安通電全國反蔣,發動武裝暴動,北上投向武漢國民政府。這次暴動因孤立無援失敗。蔣介石立即通緝葉劍英,並將其“永遠開除”出黨。

據軍事歷史專家劉志青在《黨史縱橫》撰文記載,葉劍英逃到武漢后,見到了武漢國民政府軍事部長譚延?,並出席了武漢國民政府召開的會議。

在會上,葉劍英發言說:“有人說我是蔣介石的嫡系,蔣待我不錯,蔣介石給了一個‘巴掌’(職權),我拿這個‘巴掌’打老蔣,這不合人情,對不住老蔣。其實,不是我對不住他。他在上海殺了那麼多人,我怎能還跟著他干呢?”

會后,葉劍英動身回吉安。幾天后,動蕩的吉安形勢,使葉劍英隻好重返武漢,並受張發奎之邀擔任國民革命軍第4軍參謀長。

第4軍受中共和國民黨左派影響較大,在此期間,葉劍英的思想逐漸轉向了共產主義。葉劍英找到當時在武漢的同鄉、地下黨員李世安,希望他想辦法介紹自己加入共產黨。

李世安馬上向周恩來作了匯報。周恩來時任中共中央政治局委員、軍事部部長,為葉劍英入黨一事,他專門向中共中央提出說明。

1927年7月上旬,中共中央批准葉劍英為中共正式黨員。

領導“友軍工作組”做統戰

1937年10月,董必武從延安來到武漢,籌建成立了八路軍武漢辦事處。12月,中共中央長江局組成,葉劍英為委員之一。他的主要任務是協助周恩來創建軍隊和軍事統戰工作。

據“八辦”舊址紀念館館長陳益祥介紹,1938年戰爭形勢日趨復雜,葉劍英在武漢長江局的工作緊張、繁忙。他身在同國民黨談判交涉的第一線,既要出席中共代表團和長江局的聯席會議,討論有關軍事和其他各方面的問題,又要出席國共兩黨關系委員會會議,談判有關共同政治綱領以及團結抗戰、軍隊擴編、財政供給等一系列問題。與此同時,還同各方面愛國民主人士商談救國救民的大事。為此,長江局專門設立了“友軍工作組”,在葉劍英等領導下專做軍事統戰工作。

在“友軍工作組”,葉劍英和周恩來先后接見了川軍鄧錫侯、劉文輝及滇軍龍雲的代表等,交談合作抗日問題。與盧溝橋抗日名將何基灃洽談后,介紹他去延安。在台兒庄戰役中負重傷的國民黨127師師長陳離來漢治療,葉劍英聞訊,立即與董必武等去醫院看望慰問。陳離深為感動,表示傷愈重返前線后,加強國共合作。

葉劍英還與一些戰區司令長官聯系,商談在該戰區所在地設立“民眾動員委員會”、“抗敵工作委員會”等機構團體,開展抗日宣傳、組織等工作。葉劍英還與香港中共地下組織取得聯系,開展統戰工作。抗戰當中,海外華僑捐獻了大批錢物,這與葉劍英的努力是分不開的。

白崇禧在漢請教抗日方略

葉劍英在國民黨軍界,尤其是在上層高級將領中享有很高的聲望,一些真心抗日、即將奔赴前線的將領們都十分願意找他交談,聽取他的意見。

“八辦”舊址紀念館館藏資料記載:1938年3月上旬,桂系將領白崇禧奉命去徐州協助李宗仁指揮作戰,臨行前特意把周恩來和葉劍英請到自己在武漢的住處,請教對日作戰方略等問題。葉劍英提出了自己的建議。

白崇禧離開武漢后,周恩來、葉劍英又派張愛萍以八路軍代表的名義去見李宗仁,勸他在濟南以南、徐州以北抵抗日軍,同日軍打一仗。這些建議都被白崇禧、李宗仁採納,客觀上促成了台兒庄戰役的勝利。

省收藏家協會紅色藏品分會副會長彭偉介紹,台兒庄戰役大捷后,周恩來、葉劍英向白崇禧送上在武漢《新華日報》出版的毛澤東著作《論持久戰》。白崇禧讀后大加贊賞,將其精神歸納為“積小勝換大勝,以時間換空間”,並將此書印發給桂系師級軍官閱讀。

葉劍英在武漢公開發表了許多文章和演講,宣傳、介紹毛澤東的《論持久戰》思想和黨的統一戰線政策。

當時國民黨主辦的《抗戰》雜志有一篇署名“實甫”的文章這樣寫道:“八路軍駐漢辦事處會客室是一間小房子,陳設簡朴,沒有沙發和椅子,僅當中有一茶幾……進門的右邊牆上挂著兩幅五彩的國恥表:一是關於不平等條約的,一是關於喪失國土的,顯示著這裡是一些為民族解放而苦斗的戰士居住的環境。葉劍英很忙,他沉著練達,態度和藹,誰都看不出他是運籌帷幄、勇敢善戰的人民解放的斗士。”

武漢足跡

1927年5月至6月,在江西吉安通電反蔣,北上投向武漢國民政府﹔出席武漢國民政府會議,出任國民革命軍第4軍參謀長。

1927年7月,由李世安介紹,周恩來同意,在武漢加入中國共產黨。

1937年12月至1938年10月,任八路軍參謀長、中共長江局委員,與周恩來一同在八路軍武漢辦事處從事統戰工作﹔向白崇禧贈送毛澤東的《論持久戰》﹔會見國際友好人士斯諾、史沫特萊、愛潑斯坦等。

1938年10月25日,漢口淪陷,與周恩來一同率最后一批“八辦”人員撤離。

新中國成立后,曾來武漢視察,參觀漢陽琴台,在湖北省博物館參觀戰國編鐘,為“武漢八路軍辦事處”舊址紀念館題寫館名。

(記者余曉春整理)

舊址

葉劍英武漢“八辦”住所

這裡的燈光曾徹夜不熄

八路軍武漢辦事處舊址紀念館3樓,一間約40平方米的住房,分內外兩間。外間靠左壁放有古朴的九斗辦公桌一張,桌旁有一張皮轉椅,另有方桌及4凳﹔內間有鐵架床一張、鋪有白色床單及棉被,左側牆角有木質衣架,上挂國民黨中將軍服,旁邊有一張藤椅,右牆角有藤質書架一個,木椅兩把,茶幾及銅痰盂各一。這就是葉劍英當年在武漢的辦公室兼臥室。

據武漢“八辦”舊址紀念館館長陳益祥回憶,他們在上世紀70年代籌建紀念館時,曾在北京征集文物,走訪過很多當年在武漢“八辦”的工作人員。其中有人說過這樣的話:當年武漢“八辦”有三間房,晚上燈光是徹夜不熄的,一間是周恩來的辦公室兼臥室,一間是董必武的辦公室兼臥室,還有一間就是葉劍英的辦公室兼臥室。

葉劍英當年是長江局委員之一,公開身份是八路軍參謀長。他1937年12月從南京來到武漢后就住在這裡,許多抗日救國軍事論著就是在這間房內完成。

1938年1月11日,中共在國統區公開出版的《新華日報》在武漢創刊,葉劍英為該報題詞:“戰!團結而堅決的戰!勝利是我們的!”同時,積極為該報撰寫大量抗戰文章。《目前戰局與保衛武漢》、《論山西戰局》、《論北方戰局》、《論最近前線的勝利》、《論目前戰局——注意敵人沿江躍進》等軍事論文,發表在當時的《新華日報》。《把敵人趕出中國去》一文,是他代表八路軍寫給堅持在抗戰前線的國民黨將士的公開慰問信。

(記者余曉春 通訊員吳廣)

后代

葉劍英二女兒葉向真是電影導演,1981年她拍的曹禺名著《原野》在威尼斯電影節獲獎,接著又拍了《風吹嗩吶聲》,被黃永玉評價為“真正沈從文的風格”的影片。

今年73歲的葉向真仍然干練、高雅,和母親守著父親住了30余年的宅子,致力於推廣儒家傳統文化。近日,葉向真接受了本報記者的專訪。

女兒葉向真:

父親太低調

我拍不了他的影片

記者余曉春

父親的人生定位是“為人民”

毛澤東對葉劍英有兩句評價:“諸葛一生唯謹慎,呂端大事不糊涂”。“父親能‘呂端大事不糊涂’,正是因為他把自己的人生定位在‘為人民’。”葉向真說。

葉向真回憶說:“1954年的時候,我們家得到了一張我祖母的照片,父親得到這張照片以后,就在照片下面題了幾個字:為人民的中國而歡心,為人民的兒子而微笑。這是父親對自己的人生定位,把自己定位在‘為人民’。”

“父親的一生中確實履行了這個志願,他在面對每一個人生抉擇和選擇的時候,把什麼是人民的利益,什麼是人民的需要,什麼是民族的大業,什麼是對國家、對自己的民族最有利的事情放在了第一位。他在面對一生中幾次重大的抉擇,選擇自己人生道路的時候,是遵循這個定位的。”

有“人情味、家庭味”

葉帥的“帥府家風”是什麼?他是怎樣教育子女后代的?肖偉俐在《帥府家風》一書中寫到:葉帥在家裡比較民主,包括子女學業的選擇、婚姻的選擇,他都似乎比較“放任”。

談到“放任”二字,葉向真另有解釋:“父親在家裡很民主,但決不是放任。他很尊重別人。父親相信真正尊重他人,才會讓他人透露自己的心聲。如果以家長的命令式對待子女,就沒辦法了解孩子的心聲,孩子有什麼話也不願意跟父母說了。父親的教育方法有這個特點,充分地尊重孩子的想法,然后加以引導。父親曾說,真正要想教育好孩子就必須了解孩子、關心孩子、引導孩子。”

在葉向真的記憶裡,一生戎馬的父親,精通琴棋書畫,不光喜歡寫詩、跳舞、釣魚、游泳,也有雅興弄園藝。父女倆曾在院子裡修剪白玉蘭,種過蘋果、梨、桃子、柿子、核桃……

有一回,葉向真在院子拾了一片楓葉給父親,父親第二天便寫下了“翠柏圍深院,紅楓傍小樓”的詩句。“父親希望我能學園藝,做對國家‘有直接貢獻’的人。但當他得知我報考了北京電影學院導演系,父親還是尊重了我的選擇。”

在葉向真首任丈夫、著名音樂家劉詩昆的回憶裡,葉向真拉著父親到音樂學院的禮堂聽他演奏《梁祝》,就此一對年輕男女因為“喜愛文藝”而相識相愛。在這位前女婿眼裡,葉帥是個有“人情味、家庭味”的高級領導人。

父親身上有儒家風范

葉向真是電影導演,但她為什麼沒拍過一部反映自己父親革命生涯的影片呢?

說到這個問題,葉向真一笑,說:“我就是拍不了父親的影片。過去很多人說你是一個電影導演,你應該最有權力和最有資格拍攝葉帥的專題片、紀錄片、故事片。后來我說,我拍不了。”

為什麼拍不了呢?葉向真說,她在父親身邊那麼長的時間,感覺到父親是一個非常謙卑的人。在很多大的場合,他不出聲,沒有什麼特別的手勢,沒有什麼特別的警示名言,也沒有什麼特別的舉動,沒有那種讓別人一看倒吸一口涼氣而覺得這個人了不得的情況,找不出他的特征,所有拍不了。

葉向真認為,這是父親身上有的儒家風范和受這種教育所留下來的一種態度和品格,所以人家稱他“儒帥”。“現在想起來,我拍不了父親的影片,可能是我對儒學文化研究的根底還沒有達到父親理解的境界。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!