王?《竹塢幽居》以1667.5萬元成交。

鑒寶

文、圖 記者林琳

問答說明:本欄目專家分別來自全國多個公藏機構和拍賣機構。讀者可將藏品圖片發至linlin@gzdaily.com進行咨詢,請選用高度清晰圖,並在郵件標題寫明鑒定品類,多張照片務必使用壓縮文件。

鑒定

本期鑒定者:中國國家博物館研究員朱萬章

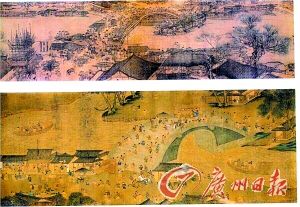

讀者:請專家幫我鑒定這件《清明上河圖》(上圖)的真假和價值。

鑒定:從圖片看,這件《清明上河圖》不是真品,而是舊仿品,仿造的時代應該在《清明上河圖》真品(上圖)創作時代之后不久,風格屬於“蘇州片”(蘇州是明清時書畫造假的“重地”,所造贗品被稱為“蘇州片”)。

與原畫對比,這件仿品構圖隨意、畫工匠氣、死板,所畫的橋是有蘇州特點的拱橋,民居也是蘇州的“特色建筑物”,而原畫的橋和民居都是汴京(即開封)的景象。由此可知,當時的作偽者應該未見過原圖,而靠口口相傳來畫畫。不過該件仿品畫工算得上精細,屬於高仿品,市場價格也可達數萬元。

《清明上河圖》因其盛名而一直成為書畫造假者的主要作偽對象,朱萬章就曾“見識”過十余件。曾有收藏者號稱自己手上的《清明上河圖》是真品,而故宮的為假,朱萬章展開藏品后發現是連“蘇州片”也比不上的低仿品。

看不到出路畫家變作偽者

除了這種“自欺欺人型”的買家,收藏者中更多的是被各種低端或高端騙術誤導的買家。收藏者馬先生在拍賣行看中一幅畫工精湛的晚清作品,還有曾著錄於上世紀初某本雜志的記錄。在查詢雜志絕真無疑后,他興奮拍下了這件書畫。

然而多年后,當他准備出售這件藏品時,卻發現幾乎所有的藏家、行家都對此存疑。后來經多位專家的鑒定才發現,這本雜志的主辦人一開始就沒把好關,選錄了贗品。

一位畫商告訴記者,“據不完全統計,隻計算在編的、體制內專門從事書畫創作的畫家,至少有50萬人。其中有一定市場的,作品價格在1000元?平尺以上的不到10萬人﹔作品能在全國市場中流通的不到1萬人﹔作品價格在1萬元?平尺以上的,估計也到不了100人。所以,一些水平中等偏下的畫家,看不到未來的出路,也隻能成為書畫作偽者了。”

有的畫家走上作偽道路后“獲利頗豐”。曾有一名廣東畫家從小臨摹齊白石,相似度達到70%左右。有拍賣行以2000元?幅的價格向他訂貨,他往往一個月就可以交出一大批,因此“財源廣進”,很快在體育中心黃金地段買下一套物業。隨著藝術品市場越來越紅火,拍賣行需求更多,他的“齊白石寫意畫”價格一直漲至10000元?幅。

行家:

有小瑕疵未必是贗品

了解“時代常識”是朱萬章強調書畫鑒定必須做的“預習”。他舉例,連人物畫裡的器物如鼻煙壺、葫蘆都有時代特征,都可以作為書畫鑒定的參考細節。

比如他曾見到明朝廣東畫家梁元柱的自畫像,畫面除了作者外還有侍女、書童兩人,還有許多文人器物,他對三個人服飾進行研究,又仔細研究畫中的茶具、鎮紙、筆擱以及書的裝幀方式是否出現於該時代。“如果這些輔助材料的時代對應上了,畫有可能是真的,而如果兩者的時代對應不上,畫就是假的。”

在朱萬章看來,每一件書畫作品的信息量都很大,在體現紙張、墨色、筆鋒等“物質”的特點之余,還能體現作者的思想、當時社會的人文環境、歷史情景等。

除此之外,朱萬章還強調,書畫鑒定上的真偽和好壞是不同的概念:“有的鑒定家容易有誤區,認為作品畫得不太好就是贗品,實際上假的未必一定畫得不好,真的又未必一定畫得很好。鑒定首先要定真偽,其后定好壞,不能以主觀認定的小瑕疵當成贗品的根據。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!