當年成都街頭的宣傳漫畫“你不當兵不嫁你,留你一世打單身”。

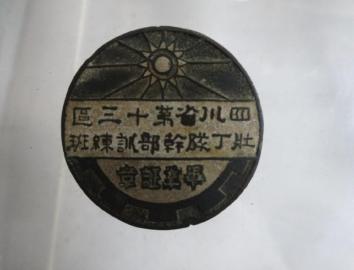

四川壯丁干訓班紀念章。

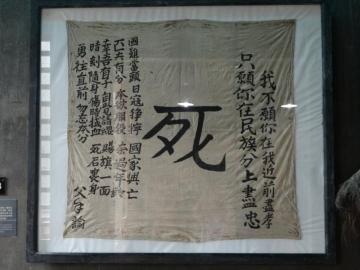

死字旗

四川各地的壯丁隊培訓畢業紀念章。

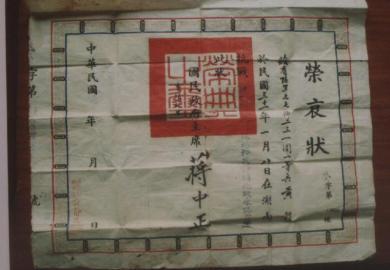

發給在湖北江陵犧牲的士兵杜青雲家人的榮哀狀。

川人踴躍參加抗戰的標語:

“還我河山”“抗戰到底”“你不當兵不嫁你,留你一世打單身”“鋤頭給我,你拿槍去”“好兒郎就是要抗敵沙場”

在 1937 年“七七”事變爆發后,當年9月,30萬川軍分三路奉命開赴抗日前線。隨著四川成為抗戰期間的大后方,四川人民不僅要為前線提供糧食、賦稅,也要為各個戰場上損失的兵力補充兵員。日本投降后,《新華日報》於10月8日發表社論《感謝四川人民》,文中說“直到抗戰終止,四川的征兵額達到3250000多人”。建川博物館館長樊建川介紹說:“這超過300萬的川兵,都是以壯丁的身份征集走的,每年征集40萬,連續征集了8年。這部分川人兵士,根據戰事情況被輸送到不同的戰區,可以說是廣義川軍的主力。”

300萬軍人,意味著當時在戰場上,每4個人裡面就有一個是川人。相比第一批成建制作戰的30萬川軍集團軍,這300萬人被分散到全國各個戰區,甚至遠征印緬。

青壯年當兵

宣傳標語很激昂

國民政府決定對日作戰以后,兵員是必須要解決的問題之一,號召年齡合適的青壯年當兵是后方抗戰的重要工作之一。

在大邑縣安仁鎮建川博物館,記者看到不少當時的日常器物,都有抗敵到底的標語與氣魄。這些器物裡,有做來送人的“精忠報國”彩瓷墨盒,有寫著“還我河山”“抗戰到底”文字的瓷盤、瓷器。

這種抗戰到底的決心還體現在時人的其他生活細節裡:有一件青年女子用粉色絲線做的信袋,上下兩排共8個小袋子,間隔繡著花鳥虫和“抗戰到底”“不做亡國奴”“民族至上”“國家至上”的字樣,這也是她為自己做的嫁妝。至於寫著各種抗日決心的竹筆筒、瓷磚、石刻,更是不少。

博物館的工作人員唐兵介紹,當時政府很重視入伍當兵抗敵的宣傳工作,不僅有專門的宣傳員,還出了一系列的宣傳畫,上面有“你不當兵不嫁你,留你一世打單身”和“鋤頭給我,你拿槍去”之類的標語,當時有不少妻送夫,母送子上戰場的場景,傳遞出“好兒郎就是要抗敵沙場”的輿論氛圍。

壯丁分甲乙 培訓好了再殺敵壯丁,往往特指國民政府時期參軍入伍的青壯年男子,從現存的一些文史資料來看,國民政府也並非一味隻知“拉壯丁”的,有一份西康師管區司令部兵役宣傳簡要問答的文告,就簡單為征兵入伍的常見問題作了羅列和回答。

1938年6月1日,四川軍管區司令部成立,7月成立六個師管區,下轄18個團管區,一個征兵事務所,后來撤銷團管區,改為22個師管區,負責前線所需兵員的征集、訓練和補充。

記者看到一份鄞縣鄰橋的乙級壯丁抽丁簽號通知書,壯丁政訓課本,唐兵介紹,當時的壯丁分甲乙級,甲級壯丁是體能年紀各方面條件比較好的,可能直接補充至前線。而乙級壯丁相當於是后備力量。應征入伍后,壯丁們先在師管區進行統一培訓,或者直接在前線培訓,“培訓的課程有隊列、瞄准、射擊等等,畢竟他們是上戰場就要能直接作戰,不能去了前線啥都不曉得。”唐兵說。

獨子不應征

兄弟上陣不同時

當時,四川地區實行的是“二丁抽一,三丁抽二,獨子不應征”的抽丁政策,要給家裡面留一個男丁傳宗接代。如果家裡的獨子被征丁,或者已經有一子在部隊,另一子在家要被保甲長征集入伍,可以寫情況說明申述相關情況。對於按照當時規定可以免緩服役的,地方政府還會登記造冊。

在博物館,記者注意到一封情況說明,民國三十八年,一名原籍四川岳池的軍人范杰向所在大隊反映,自己在家鄉的胞弟范鬆祥被強拉入伍,自己現在在廣東西江前線作戰,按照規定,胞弟應該享受免緩役待遇,所在大隊開具了一封情況証明書,使范鬆祥免受不公正待遇。

當時地方政府很注重保障抗戰軍人權益,民國三十三年(1944年),江津縣塘河鄉,一位叫謝堂發的人控告另一人羅長發,說羅長發侵佔其出征在外的堂弟謝炳林的未婚妻,而謝家早已下過聘禮,為此,縣長蕭烈專門就此事做了批示,要求嚴查這種“破壞軍婚”的案情。

殺敵最光榮

政府簽發“榮哀狀”

這些上戰場青年的家人被稱為“抗屬”,抗屬一樣光榮。四川各地區為支援抗戰,都建有“優待抗日軍人家屬委員會”,國民政府制定有《出軍家屬優撫條例》,四川省政府遵照條例決定以各縣(市)歷年所存之積谷,作為優待征屬經費的主要來源,並對實施優待工作作了相應規定。政府對抗戰軍人家屬,制定各種優待辦法。抗戰軍人家屬領取由國民政府發給的“衛國有功”榮譽牌。政府還頒發成都市出征軍人家屬榮譽章和出征軍人家屬証書。各地也會詳細列出出征抗敵軍人家屬情況調查表,作為實施優待政策的依據。對於子女,也有相關的軍人家屬子女獎學金,還有專門的獎學金基金保管和發放方法。

當時,對於捐軀沙場的戰士,政府會簽發“榮哀狀”給家人,以勵士氣。

教兒去抗戰

父親送他“死字旗”

我們在該博物館看到這樣的資料,壯丁中不乏熱血青年主動請纓上戰場,比如1937年冬,安縣一位青年的父親王者成,送給請纓的兒子一面特殊的出征旗:一塊大白布,中間是一個大大的“死”字,左右兩側題有“我不願你在我近前盡孝,隻願你在民族份上盡忠”和“國難當頭,日寇猙獰,國家興亡,匹夫有分﹔本欲服役,奈過年齡,幸吾有子,自覺請纓﹔賜旗一面,時刻隨身,傷時拭血,死后裹尸﹔勇往直前,勿忘本份”。其子王建堂和其余百名熱血青年奔赴戰場,這面旗子始終不離左右,在此旗的激勵下,王建堂他們屢立戰功。

家書表遺憾

殺敵不能盡孝心

在博物館,記者見到了不少前線將士與家人朋友往來的信件,或寫給祖父母、母親等長輩,或寫給妻子,或寫給孩子。戰火紛飛的年代,家書總是特別珍貴,因為擔心通信不暢,會有信件遺失,幾封信件的內容都有一個相同之處:在書信的開頭,先說什麼時候的信收到了,再說自己大概在哪些時間往家裡寄過信。

我們從在龍光貞、趙聯芳、趙銀軍等人寫給長輩的幾封家書裡面,看到了這些戰士向長輩表達了不能侍奉跟前的遺憾,也有的簡單介紹隨部隊行軍作戰的情況。比如,四川古藺鍋廠壩人趙銀鋒寫給母親的信裡有提到,有一次部隊駐扎的地方距離日軍很近,“他們在江那面,我們隊伍在江這面”。

華西都市報記者 王茜

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!