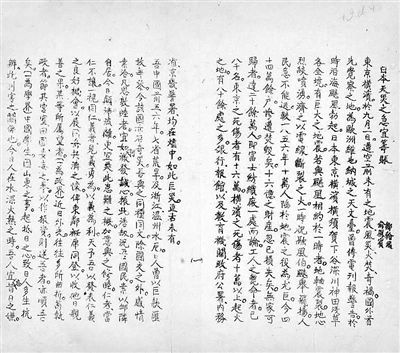

這是鄒翰飛(晚清著名文人,曾任《蘇報》主編)和俞鳳賓(曾任中華醫學會第三屆會長)於民國十二年(1923)9月4日聯合撰寫的標題為《日本天災之急宜籌賑》的一篇文章,約有近千字。文章首先簡述了“亙古未有”的關東大地震給日本人民帶來的災難:“……較一八五六年十萬人陷於地震之役為尤巨,今四十四萬余戶慘遭焚毀矣,十六億之財產忽已損失矣,無家可歸者達二十余萬人。東京之死傷者有十六萬。橫濱之死傷者十萬以上,起火之地有八十余處之多,銀行、報館,以及教育機關、政府公署、內務省、京畿警署均在燼中,如此巨災,亙古未有。”

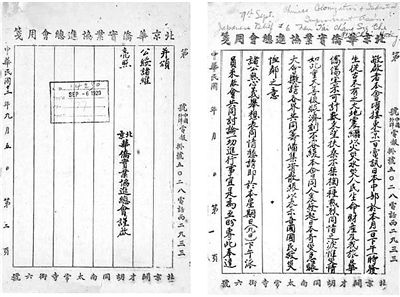

這是民國十二年(1923)9月5日北京華僑實業協進總會關於召開“日本奇災急賑大會”向各界發出的邀請函。是該會套紅的專用信箋,下面注明該會地址在“北京辟才胡同南太常寺街六號”。

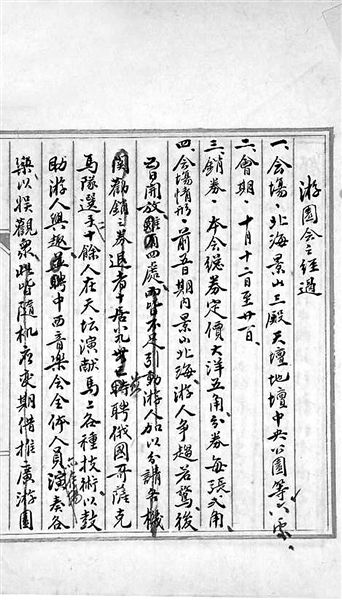

這是1923年底《中國華洋義賑救災總會協賑日災報告書的底稿》,記錄了該會協賑日災所做的相關事宜,特別是詳細記載了在北京舉辦“游園會”賣票助賑的詳情,是一份非常重要的原始文獻。 從中可知,自十月十二日至二十一日的十天裡,在北京的北海、景山、三殿、天壇、地壇、中山公園等六處組織了游園會。因售票為了募捐,所以游園票價不低,“總券”每張大洋五角(相當於20斤大米的錢)。

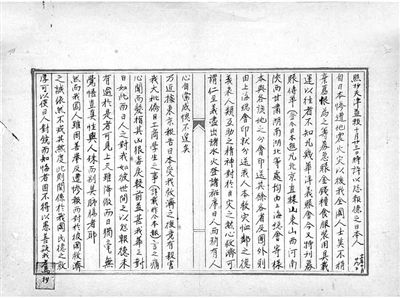

這是中國華洋義賑救災總會民國十二年10月26日致天津《益世報》信函,和《益世報》10月23日發表的時評《以怨報德之日本人》的存檔抄件。 該文約有四百來字,紙張雖早已發黃,字跡卻依然十分清晰。“……我人本救災恤鄰之德義,表人類互助之精神,對於日災之熱心救濟可謂仁至義盡,出諸水火,登諸衽席,日人而稍有人心,自當感愧不遑矣。乃近據東京報告,日本受我救濟之后,竟有殺害我大批僑日工商學生之事(詳載昨今本報),言之痛心,聞而發指,其凶狠毒戾較前益甚。我華之對日如此,而日人對我如彼,世間之以怨報德未有逾於是者,可見上天雖降儆而日猶毫無覺悟,豈真性與人殊,而別具肺腸者耶?然而我國人雖因善舉反遭慘報,而對於彼國救濟之誠依然不減其熱度。”

◎文/宗緒盛

恩 怨 善 惡,在這一歷史大事件中集中展現。 本版通過珍稀文獻,再現歷史真相。堅持我們的善良,因為善會讓我們更強大。

91年前的今天,1923年9月1日,日本發生“關東大地震”。

之前飽受日本欺凌的中國人民,立即以不計前嫌的博大胸襟,發起了遍及全國的對日賑災募捐活動。

而與此同時,震中的日本卻把屠刀揮向了在日華人,約有六七百名華人遇害。

日本關東大地震

1923年9月1日,日本關東地區發生裡氏7.9級大地震,造成99331人死亡,43476人下落不明,103733人受傷,200多萬人無家可歸,財產損失達300億美元 。在這場災難面前,當時由封建走向共和,處於激烈動蕩、貧窮落后的中國,對日本人民給予的真誠援助和折射出的華夏人性光輝。

日本關東大地震消息傳來,社會各界踴躍募捐

據載,當時中國新聞界幾乎一致呼吁民眾,為日本地震災區盡己所能獻出愛心。如著名的上海《晨報》、《民國日報》和《申報》在9月3日都分別發表了題為《日本大震災》、《吊日本地震慘災》和《悲日本地震大火災》的社論。

媒體如此,政府、社會名流、民間團體更是踴躍。日本大地震的消息傳到中國時,中國政府迅速行動,展現出極其罕見的高效率。大地震次日(9月2日),政府即派人前往日本駐華使館表示慰問﹔9月3日,內閣召集會議,一致通過了5條援日救災決議﹔組織賑災救濟委員會,並支出庫銀20萬元(當時1元錢能買40斤大米)用於救災﹔還下令暫免食品、服裝、藥品、衛生材料等出口日本的關稅。9月3日由上海總商會購辦的一萬包面粉、三千包大米等第一批救災物品,乘“新銘”號駛往日本,成為日本接受到的國際第一筆援助,也成為與美國軍艦同時到達的第一批國際船隻。時在廣州的孫文“大元帥”也致電日本國攝政裕仁親王(即日后的裕仁天皇)表示“中國人民的深切慰問”﹔時已下台避居天津的段祺瑞,也成立了“救災同志會”,通電北京中央政府、南方孫文、各省軍政長官及各團體,號召“廣為勸募”,賑濟日災﹔正在天津的梁啟超於9月3日發出通電:“救災恤鄰,責無旁貸,迅派軍艦商船,募易服食各物,馳往急賑”﹔京劇大師梅蘭芳發起成立了“全國藝界國際捐賑大會”,舉行義演,為日本賑災籌集了5萬大洋。中國紅十字會總辦事處理事長庄得之率領的醫療隊攜物資,9月8日即乘日輪皇后丸起程前往日本東京參與賑災工作,這是到達日本災區的第一支國際醫療救援隊伍。

慈善團體聯合社會各界開展各種形式的會議和募捐

召開“日本奇災急賑大會”,募集財物援助日本大地震,不僅只是北京華僑實業協進總會一家的行為,而是中國政府和社會各界的共同行動。當時不僅紅十字會、慈善團體,包括銀行、新聞、商會、軍警、機關各行各業都開展了各種形式的會議和募捐活動。據記載,地震當天的9月2日晚上,上海二十余家慈善團體為此相約討論援助問題﹔9月4日,上海總商會特開“臨時會董會”,號召“各業各幫踴躍勸募”,通告全國商會對於募捐救災事宜“務希協力進行”,並購辦面粉一萬包、米三千包,一並交由上海招商局新銘輪號載往日本,各會董事當場“認墊捐款”共計大洋六萬一千元﹔9月6日,30多個團體召開各公團、各善團聯席大會,商討為日本震災援助事宜,會上成立了中國協濟日災義賑會,並集款六萬五千元。與此同時,北京各界於9月5日在中央公園(今中山公園)“來今雨軒”集會,僅北京銀行公會就捐助十萬元,購買米面三萬石﹔北京教育界成立了日本震災急拯會,預支借墊資金、糧食先行救濟,此后開展了募捐活動。北京華僑實業協進總會擬於9日發起的日本震災“急賑”大會亦是這樣的活動。此外,天津、廣州、漢口、南京等全國各大城市也組織為日本地震募賑活動,香港總商會發起成立日災籌賑委員會,香港匯豐銀行賑捐五萬元。僅捐款,從上海《申報》、天津《大公報》在9至12月的鳴謝公告和天津《大公報》9至12月另行刊登的“救災同志會段祺瑞等謹啟”的捐款實收公告看,僅此三項的捐款總額就高達44萬元大洋以上。

舉辦“游園會”賣票助賑

這種採取刊登廣告進行宣傳和募捐的形式,恐怕是華洋義賑會這種中外人士合作組織向西方學習的產物,在民國也是個新事物,而刊登廣告的媒體也十分踴躍,《報告》具體列舉了《京報》、《曉報》、《晨報》等20家“刊登廣告之報館”,幾乎囊括了北京當時最主要的報紙,可見媒體對賑災的支持。除此,《報告》也指出,“在開會期內,承軍警各機關遣派干員分蒞各會場協助維持秩序者,有京師警察廳保安隊、消防隊、步軍統領衙門、憲兵司令部、軍警督察處、護軍管理處、神武門守衛軍、第九師軍械庫等﹔在園內售品助賑者有南洋煙草公司、太芳照相館等,此均其功不容湮滅。本會所感激無已者也”。

經統計,十天的游園會“共售出游園券總券一萬一千二百五十三張,合洋五千六百二十六元五角﹔分券一萬一千六百六十四張,合洋二千三百三十二元八角﹔馬戲場頭、二等座位券五百五十三張,合洋六百三十元﹔車輛入門券七百五十一張,合洋五十六元,總共收入大洋八千四百四十五元三角”。

在援助日本大地震的賑災中,作為中國最大的民間賑災團體,華洋義賑會做了大量的工作。這個組織並不被今人普遍所知。它是1949年以前中國最負盛名的民間救災組織,成立於1921年,是由中外人士組成的社會救濟團體,聞名於二三十年代,沒落於1938年,解散於1949年。在它存續的三十年間,中國華洋義賑救災總會為中國的賑災防災、興修水利、復員救濟以及農村合作事業等工作做出了重要貢獻。

在國人積極為日本關東大地震募捐的同時,716名同胞在日被殺害

該“時評”為何人所寫,不得而知。文章在對比報道華洋義賑會又在本報刊載募賑傳單的義舉后,對日本以怨報德之行為做了揭露和批判,但最終依然又表達了中國對日“救濟之誠依然不減其熱度”的“民德之敦厚”,再現中國人其心之善,其心之仁,其心之誠。而讀到此時,卻不禁讓人立刻想起了在此八年后,日人發動“九一八事變”的種種無理和之后六年后“盧溝橋事變”全面侵略的殘酷無情。

據記載,在地震后的混亂中,日本散布 “朝鮮人要舉行暴亂”的流言,軍隊、警察和市民的屠殺使6000多名朝鮮人喪生。在屠殺朝鮮人的同時,他們還把屠刀伸向了在日華人(一稱他們被誤以為朝鮮人)。經事后統計,在日本大地震中被殘害的華人共716人,其中當場死亡622人、失蹤11人(事后查出一些已遇難)、負傷83人(事后一些人傷重死去)。在這些遇難者中,來自浙江溫州、處州的共658人,死605人、傷53人。遇難者中包括“五四運動”的組織者之一,中國工人領袖王希天(1975年日本《每日新聞》發表了當年在龜戶地區執勤的野戰重炮兵第一聯隊六中隊一等兵久保野茂次的日記才得以揭開其遇難真相)。日本在大地震后屠殺華人的消息傳到國內,引起各界的極大憤怒,民眾紛紛發文、集會抗議,北京政府也曾派出調查組赴日調查,但最終一切都無果而終。

中國無私援助日本關東大地震以及遭遇日本以怨報德的歷史舊事,至今仍被一些日本友人念念不忘。從20世紀80年代開始,日本宋慶齡基金會副理事長仁木富美子在中國和日本進行了深入詳細地調查,先后撰寫並出版了《關東大地震中國人民遭虐殺》、《大地震時對中國人民大屠殺—中國工人和王希天為何被殺》等著述,讓更多的人能通過史實了解歷史事件的真相。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!