位於淮陽縣羲皇故都風景名勝區內的太昊陵

引子

淮陽,是豫東平原上的一顆明珠。

淮陽的歷史非常悠久,從夾雜著神話色彩的伏羲之都,到后來的陳州,歷史上的淮陽,三次建國,五次建都。伏羲氏、女媧氏、神農氏、三國時曹植,都和淮陽這個千年古縣有著不解之緣。

數千年來,淮陽的名字不斷變化,從宛丘到陳州,再到今天的淮陽,沉澱下的厚重基因永遠固化在了這塊土地上。淮陽人談到自己的歷史,總是自豪地說:中國的歷史,一千年看北京,三千年看西安,五千年看安陽,八千年看淮陽。

數千年前,黃河沖積平原上肥沃的土壤吸引了先民們在這裡定居、生存和繁衍。淮陽的歷史就是從遠古時期的伏羲氏開始的:相傳太昊伏羲氏在這裡定姓氏、畫八卦……因此淮陽被稱為易學源頭、農耕文化發祥地和龍文化發源地﹔春秋時期,孔子三次來陳,講學四年,形成了《論語》的核心思想,這裡是儒家思想的聚集地﹔漢代,汲黯在此臥治七年﹔北宋時期,著名的包拯來到陳州,岳飛三次收復淮寧府……

在繁多交融的各種文化中,具有“統天”地位的是伏羲文化。老舍之子、著名作家、中國現代文學館館長舒乙說淮陽是“人之祖,史之初,國之根,文之源”。

“天下第一陵”太昊陵

在淮陽縣城龍都大道東側,有一座佔地875畝的陵寢,這就是被譽為“天下第一陵”的太昊陵。

太昊陵,顧名思義就是“三皇之首”太昊伏羲氏的陵廟,傳說是“人祖”伏羲氏定都和長眠的地方。太昊陵始建於春秋,增制於盛唐,完善於明清,有著三千多年的歷史,歷代帝王52次御祭。

太昊陵以伏羲先天八卦之數理興建,是中國帝王陵廟中大規模宮殿式古建筑群之孤例,南北長750米,分外城、內城、紫禁城三道“皇城”。全陵有三殿、兩樓、兩廊、兩坊、一台、一壇、一亭、一祠、一堂、一園、七觀、十六門。幾十座建筑主要貫穿在南北垂直的中軸線上,如果把南北大門層層打開,可從南面第一道門直望紫禁城中太昊伏羲氏的巨大陵墓,俗稱“十門相照”。

太昊陵南臨碧波蕩漾的龍湖。沿湖濱北行70米,是寬約25米的蔡河,橫跨蔡河上,有一道長25米的石橋,名曰“渡善橋”,俗稱“面橋”,意思是朝祖進香的善男信女和游客,來到這裡已和“人祖爺”伏羲見面了。

走過橋,便是太昊陵的第一道大門——午朝門。過了午朝門,隻見中軸線上主甬道青石鋪設,兩旁古柏參天,庄嚴肅穆。穿過道儀門、四象門、太極門,便是太昊陵的大殿——統天殿。建於明代的統天殿高約15米,是太昊陵內最大、等級最高的重點建筑,面闊五間,進深三間,龍鳳大脊,屋面覆以黃色琉璃瓦。殿內有“丈八木龕”,龕內塑有伏羲像,頭生雙角,腰著虎皮,肩披樹葉,手托八卦,赤腳袒腹。

太昊陵最深處是伏羲的巨型陵墓,據說“陵高十尋”(一尋相當於今8尺),方座邊長82米,上圓下方,取天圓地方之意。陵墓前豎有一塊巨型墓碑,高3.46米,寬0.8米,字大徑尺,既無題跋又無年款。因此,關於碑文書者及其年代,說法不一。

據《陳州府志》記載:太昊陵在春秋時已有陵,漢以前有祠。唐宋兩代,皇帝下詔置守陵戶,詔示三年一祭,牲用太牢。到了明代,據說朱元璋登基后不久訪求天下帝王陵寢,太昊陵位列第一,在洪武四年,明太祖朱元璋“駕幸陳,御制祝文致祭”。此后,太昊陵地位日益提高,祭祀規格也相應提高。

新中國成立后,1949年淮陽縣成立了羲陵保管委員會,1962年、1963年先后被縣、省公布為文物保護單位。1996年被國務院公布為第四批國家級重點文物保護單位。

每年農歷二月二到三月三,淮陽都會在太昊陵舉辦盛大的“朝祖進香”廟會,人稱“人祖廟會”,當地人又稱“二月會”。

淮陽廟會每年都要吸引四面八方的百姓前來,除了求神拜祖、祈求伏羲神靈的庇護保佑、祈福兒女子孫興旺,更多的是各種演出、商品交易等。其中,一種叫“擔經挑”的禮儀舞蹈是不可少的。

“擔經挑”又叫“擔花籃”,是一種頌揚伏羲功德的原始巫舞,舞者穿黑色服裝、黑鞋繡花,黑頭紗長約五尺。舞姿大致有三種:剪子股、鐵索鏈、蛇蛻皮。這三種隊形有一個共同特點,舞蹈者走到中間一定要靠背而過,身后的黑紗長尾碰繞在一起。據說這種舞蹈傳女不傳男,是遠古時“花龍會”流傳下來的。

如今的太昊陵廟會,規模更加宏大。廟會期間,每天有十數萬人,最多時有20余萬人。2008年,以“單日參拜人數最多(約82.5萬)的太昊陵廟會”被上海大世界吉尼斯總部載入吉尼斯世界紀錄。

三皇之首功績多多

伏羲是誰?他究竟是人還是神?他的故事和傳說是神話還是史實?淮陽縣史志辦主任尹向華對此的回答是,伏羲是人,他的故事並不是神話,而是夾雜著神話的史實。“伏羲是傳說時代的人物。但傳說是歷史的一個重要組成部分。伏羲的故事是歷史傳說,而不是神話。”尹向華說,由於年代的久遠和史籍的缺失,再加上后人的演繹和傳說,歷史上真實的伏羲究竟是個什麼樣的人,我們很難給一個正確的答案,不過通過梳理,這位偉大的先民祖先的形象,已經不再模糊。

伏羲所在的時代,一般都認為是在8000年前,約為舊石器時代中晚期。伏羲,又被稱為宓羲、庖犧、包犧、伏戲,也稱犧皇、皇羲、太昊,《史記》中也有記載為伏犧。

據說上古時代,東方華胥國有個叫“華胥氏”的姑娘,到一個叫雷澤的地方去游玩,偶爾看到了一個巨大的腳印,便好奇地踩了一下,於是就有了身孕,懷孕十二年后生下一個兒子,這個兒子有蛇的身體和人的腦袋,取名為伏羲。伏羲的這個身世當然隻能作為神話來理解,不過他的身份是確定的,那就是“三皇之首”。俗稱的“三皇五帝”中三皇究竟是哪三個?不同的史籍有不同的說法。《辭源》上說的是:伏羲、神農和黃帝﹔《白虎通》認為是伏羲、神農和祝融﹔《史記》中認為是伏羲、女媧和神農……盡管名單各異,但大多史書都把太昊伏羲氏列為三皇之首。

根據《竹書紀年》記載:“太昊伏羲氏……元年繼位都宛丘。”而《五帝紀》等史籍也認為,伏羲在宛丘定都。宛丘,就是今天的淮陽。根據《晉書》的記載:“陳城南道東有宛丘。”《太平寰宇記》也記載:“宛丘在(陳)縣東南。”

1979年至1980年,河南省文物研究所在淮陽縣城東南4公裡的“平糧台”進行考古發掘后得出結論:這裡就是史書記載的“伏羲都宛丘”的宛丘。因此,淮陽,曾是伏羲的都城所在。

作為華夏先民最早的“王”,伏羲帶領他的子民進行了一系列生活、生產的變革,這些變革開始向著文明時代邁出了步伐。

據史料記載,伏羲“造罔罟”。據說伏羲從蜘蛛結網中得到靈感,以網捕魚,發展漁業﹔以網捕獸,加以飼養馴化,發展畜牧業﹔伏羲“以田以漁”,帶領臣民開始了農耕種植﹔伏羲“制杵舂,萬民以濟”,發明杵或研磨器以加工食物,促進了生產力的提高﹔伏羲變革婚姻習俗,倡導男聘女嫁的婚俗禮節,使血緣婚改為族外婚,結束了長期以來子女隻知其母不知其父的原始群婚狀態﹔伏羲還“造書契以代結繩之政”,這種“書契”應當是一種簡單的符號,也是后來漢字的萌芽﹔伏羲還將其統治地域分而治之,而且任命官員進行社會管理,為后代治理社會提供借鑒……

此外,八卦也是伏羲發明的。伏羲八卦中所蘊含的“天人諧和”的整體性、直觀性思維方式和辯証法思想,是中華文化的原點。

種種功績,不一而足,在那個充斥著野蠻與原始的時代,伏羲帶領著先民們一步步走出洪荒,走向文明,這就是后世紀念伏羲的意義所在。

說文解字

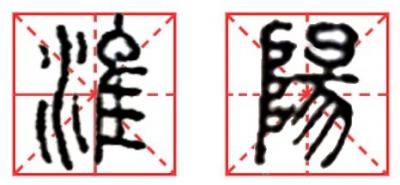

“淮”,形聲字,從水、隹(zhu?)聲。“隹”是短尾鳥,這裡可能僅用來表示字音,而與字義無關。殷墟甲骨文中的“淮”字,或左水右隹,或左隹右水,正反無別。后世則固定為左水右隹。漢字隸變時,像水流形的水旁簡化作三滴水狀,而為今字所本。“淮”字本義應指水名。水名之“淮”比較著名者有三,其中之一是指古代的四瀆之一,即今稱作淮河者。《爾雅·釋水》:“江河淮濟為四瀆。”《說文解字》:“淮,水。出南陽平氏桐柏大復山,東南入海。”甲骨金文中的“淮”多用作族地名,如“己亥卜,貞:王毖於淮,往來亡災”(《甲骨文合集》36642),意思是說,在己亥這天舉行佔卜,貞問道,商王要對淮地或淮部族鎮敕戒毖,往來是否無災害發生。

“陽”字出現得很早,殷商甲骨文中就有了這個字。在從殷商甲骨文到后世隸楷階段的漫長時期內,該字一直都是從阜、昜聲,是個形聲字。漢字簡化后,該字從阜、從日,則是個會意字。若依許慎等人的觀點,“陽”本義當為“高明”,指高處陽光照得到的地方。而據《谷梁傳·僖公二十八年》,山之南、水之北為陽。因此,也有學者認為“陽”字本義當指山南。其實,這兩種觀點並不矛盾,山之南就是高處陽光照得到的地方,兩種含義均視為本義並無不可。水之北與山之南一樣,都是陽光可以照得到的地方,所以“陽”字引申可指水北。

解說專家:

齊航福河南省社會科學院副研究員、文學博士、古文字學專家

策劃文體新聞中心執行記者朱金中文圖

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!