張充和 著 王道 編注 廣西師范大學出版社 2014年8月

民國是韻致天成的時代。名士倜儻,淑女婉約。說不盡的故事,道不完的傳說。讀張充和的《小園即事》,再一次沉浸在民國獨特的氛圍中。

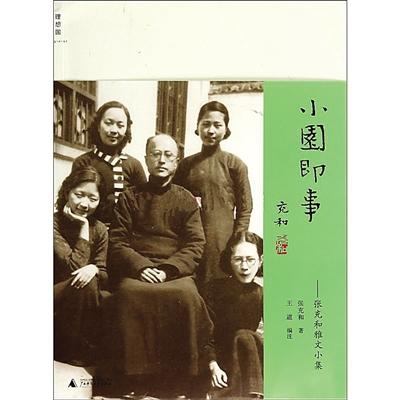

合肥張家,以淮軍將領、官至直隸總督的張樹聲起家,代代子弟皆修學問、冶情操,世家風范,斯文綿延。到了充和這一輩,張家十姐弟各有才藝,成就斐然。四姊妹中的小妹充和,浸淫於書法、昆曲、詩詞等傳統文化,染得一身風情雅致,卻又不為古風所拘,洒脫自由,時尚活潑,且無一絲浮浪矯揉之態,通過《小園即事》雅文小集,可以窺見這位民國閨秀的精神世界。

《小園即事》憶人憶事很多,以充和憶叔祖母的文章最感人。充和從襁褓時期就過繼給了叔祖母識修(李鴻章的侄女),識修給了充和最溫暖的親情之愛,亦為她存備了一顆始終向往真善美的心。讀《我的幼年》,小小的充和說“我是祖母生的”,天真傻氣的回答裡包裹的是最親近的愛,絮絮地說,都是點滴日常,祖母墓上長了草,充和似乎聽見祖母說:“孩子,叢草處多毒虫不要去!”

祖母過世,充和16歲時重回張家,在充和的文章裡,完全看不出充和與張家其他人隔著16年的光陰,寫兄弟姐妹喝酒對詩、嬉笑打鬧,寫三姐夫沈從文上張家求親,始終是淡淡的溫馨,暖暖的情誼,讓人情不自禁由心底微笑。充和,想必是人見人喜的吧,她對人總是那般自然而然地好。

充和心有慈悲。《變戲法》中的小啞巴,《痴子》中的傻兒,充和懷著真切的同情,寫他們的故事,她自己家世優裕,但她的眼光總是投注在普通人家的命運裡,她始終覺得人與人不應該有差別。

她寫《隔》:“他向我磕頭,為什麼?為什麼他要向我磕頭?為什麼他不再拉著我的手向后園摘黃瓜,摘扁豆?為什麼他不再採一大束諸葛菜的紫花來裝飾我一頭一身?”想到魯迅筆下的閏土,同樣是久別重逢的童年伙伴,主仆的身份隔開了友情,魯迅是以筆做矛的犀利,充和則是一疊聲追問的傷心不解,更傾向於情感的共鳴。

她寫《手》,一個已婚女人,跟著銅匠手拉手私奔了,女人的丈夫開槍,對准的不是頭,而是“打開他們的手”,女人后來和銅匠開了個小店,女人用那隻帶著小洞的手勤快地做著小買賣。千把字的短文,說不清是小說還是散文,那隻“手”生發出的意象,有“五四文學”的精神,但不是直接的吶喊,而是婉轉曲折訴之於情。充和受著新思想的洗禮,現代和古典卻在她身上融合得頗為妥貼。

《小園即事》文章短,意蘊長。得益於充和在書法、昆曲上的造詣。留白予人以極大的想象空間,而文章的結構鋪陳則恰如一出出精彩的戲曲,讓普普通通的事情具備了一波三折的戲劇性。《小園即事》收錄了充和多幅書法畫作,一筆端麗清秀的小楷,董橋曾經贊嘆:“充和先生送過我一幅墨寶我已然很滿足了,我迷她的字迷了很多年。”充和的昆曲劇照,那一低頭的溫柔,那一舉手的風姿,難怪會裝飾了卞之琳無數的夢境。他在她的窗外,走不進她的門裡,卻將她遙望成了永遠的風景。

到底是大家閨秀。一卷書一盞茶,一支曲一壺酒,小園自成一統。這一百年的時光,天地激蕩、世事紛亂,“小園”卻獨有清寂境地、簡寧歲月。如今百歲的充和老人,淡泊從容,淺淺訴說久遠的故事。那個時代的許多人,從“小園”裡走來,微微笑著,吟嘯徐行。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!