以上資料圖片由肖英強提供 本報報道組

“蒹葭蒼蒼,白露為霜”,又是霜降時節。

6年前的這個季節,我們曾在三峽親歷高峽出平湖,今天,我們又在漢江上游丹江口庫區見証滄海桑田的變遷。

昨天還走過的草叢,此刻已是煙波浩渺。依水踏歌,思古探幽,我們觸摸歷史之滄桑,感慨這片土地厚重的歷史。

水是生命之源,逐水而居是人類生存繁衍的物競天擇。

地處漢江流域的兩座千年古鎮——均州和上津,歷史上都因水而興,又均因地處水陸交通要沖,而飲譽天下。

水亦是生產之要。依水而建的城鎮,又往往因水利建設而命運迥異。

南水北調興建,這兩座分處我省丹江口庫區最上游和下游庫底的歷史重鎮,一座將永沉水底,一座卻迎來機遇。

撥開歷史煙雲,尋訪兩座古鎮的前世今生,我們感嘆,歷史總是如此親近,文明應當倍加推崇。

滄浪海,均州古城的沉沒與重建

水天一色,浩渺無際,漁船駛進滄浪海,忽然驚起幾排飛鳥。漁民朱先田搖著一葉輕舟告訴我們,那貼著水面扑騰騰擊出一串水花遠遁的是野鴨,直飛沖天的,那是白鷺與灰鶴。

飛鳥競翔,南水北調的送水閘門尚未開啟,這裡已成為鳥的天堂。

然而更令我們驚嘆的是,在浩蕩煙波之下,埋著一座古城半個世紀的沉默。

丹江口市均縣鎮副鎮長張飛告訴我們,這片水域下,就是當年的均州古城。1967年,也是這個季節,丹江口大壩下閘蓄水,距壩址三十公裡的均州,悲壯地沉陷於萬頃碧波之下。

均州城東臨漢水,南接武當,歷史悠久。史載,其城牆全部採用15公斤一塊的青磚墊砌而成,西南北三面各鑿一丈五寬護城河,6座城門均設有木制防洪水閘門,以及60噸重的石頭門檻,10米至20米高城牆環城4000米,兵匪概不能犯,有“鐵打的均州”之稱。

當年,唐太宗長孫皇后次子李泰受封為順陽王,徙居均州之鄖鄉縣﹔李世民另一皇子,后來的唐中宗李顯,最初就被軟禁於均州。

均州地處漢水交通咽喉,上達陝西白河,下通漢口,南來北往香客朝奉武當,多乘船由此轉道。

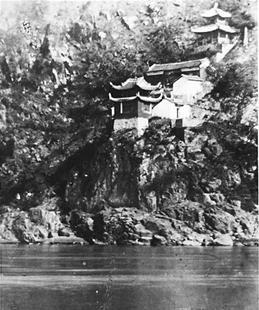

均州著名的滄浪亭,現也已隨著古均州城沉睡在濤濤漢水之下。

北魏酈道元《水經注》載:武當縣西北四十裡,漢水有洲曰滄浪洲……滄浪者,水色也。《襄陽志》也這樣記載說:漢水重濁,與大河相似,自均州以下,水為之一清,故曰滄浪之水。可見,均州滄浪為神州諸多“滄浪”之正宗地位。“滄浪之水清兮,可以濯我纓﹔滄浪之水濁兮,可以濯我足。”然而今天,為一江清水北上,均州人不僅犧牲了一座城,他們還要犧牲“濯我纓”之便利。

為我們搖船的朱先田,原住龍王溝村,因龍王溝在水線之下,現移民搬遷到武漢市江夏區。他在滄浪海有七十多籠養魚網箱,每年可收入十幾萬元。但是,為了保持漢江庫區的水質,所有的網箱將全部撤建,他這次回來,就是為響應政府號召,收魚撤網的。

同樣做出這巨大犧牲的,還有關門岩村的張偉。

張偉家有15畝橘園,其中一半在水線之下,即將被淹沒。張偉說,今年橘子大豐收,但卻賣不出好價錢。為了在水淹沒之前抓緊收摘,他請了七八個幫工。女將每天工資80元,男將每天100元。

均州人的犧牲不隻如此。1967年古城淹沒之后,又在原址之外的15華裡處的關門岩重建了新的城鎮囂川,並於1993年更名為“均縣鎮”。一個均縣鎮的名字,寄托著均州兒女對古鎮的無限懷念。

但隨著這次南水北調通水,均縣鎮將再次淪為澤國,全鎮將淹沒22平方公裡的版圖面積。均縣鎮又一次異地整體搬遷。

在共和國的歷史上,一座城鎮因興修水利兩次整體搬遷,還絕無僅有。

鳳凰涅槃,浴火重生。

就在距關門岩村10公裡外的核桃園,一座集歷史、文化、人文、生態為一體的國內乃至世界一流的均縣新鎮已拔地而起,政府專門聘請中國第一流的專家設計,按照“世界移民工程的典范”來打造她,成為生態文明村鎮建設的樣板。

上津,沉睡的古鎮被喚醒

“津,即渡口﹔上津,即天子之渡口。”驅車前往鄂陝邊關上津古鎮前,這個古鎮名稱的由來,令人遐思。查閱史料,在我國封建王朝,被鑲“天子”之地名,除了“天之渡津”的天津外,上津可能是全國唯一了。

翻閱地圖,莽莽秦嶺,橫貫西東。發源於秦嶺南麓的金錢河,流經我省鄖西,蜿蜒南下,注入漢江。上津就坐落在金錢河下游東岸。“從隋唐起,上津就是個舟楫穿梭、商賈雲集之地,是南糧北運至長安要道。”鄖西文史研究人員介紹,歷史上,南糧北運要道,東有漕運,西則以漢口為集散地,穿漢江,翻秦嶺,達長安。在西線通道上,無疑自漢江入金錢河,至上津,再以騾馬翻越秦嶺小道馱運至關中,是最便捷的通道。

站在上津古鎮最高山坡上俯瞰,古鎮四面環山,流經的金錢河,河床寬闊,水勢浩蕩。行走在古鎮街頭,邊聽當地政府部門工作人員講解,邊尋訪古鎮老街和古城牆,古鎮昔時繁華景象仿佛就在眼前。

在古鎮生活了30多年的陳緒富介紹,古鎮已有4000多年歷史。歷史上,上津曾23次建縣,7次設郡,4次置州。鄖西縣志記載:上津建縣始於三國曹魏,距今已1791年。1947年,鄖西解放時,上津仍是鄖西縣政府所在地。

歷史上,上津有多繁華?當地干部彭慧介紹,古鎮全盛時期曾擁有13省(地)會館、24所貨運碼頭、72座寺廟道觀和10條明清風格建筑老街。街上戲樓林立,秦腔、豫劇、楚劇和本地山二黃戲是“你方唱罷我登台”,到上世紀60年代仍存古

戲台五座。

商賈雲集,周邊人口紛紛向此集中。據史料記載,元忽必烈攻佔上津時,曾一次擄走5萬壯丁和婦女,從這一側面能管窺當時人煙之盛。

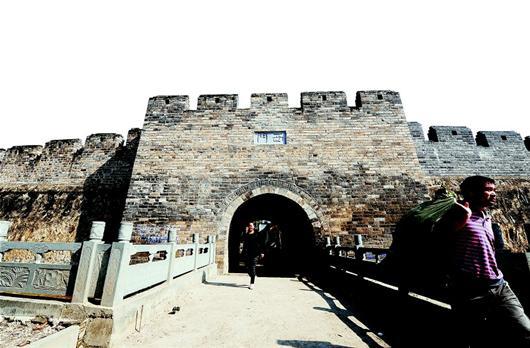

走在燒刻有“上津公修”的上津古城牆上,這座積澱了無數榮辱與滄桑的古城牆,南北長306米,東西寬262米,城周長1278米,城高6.8米。從空中俯瞰,古城像一隻靴子,取義“四平八穩、長治久安”。四道城門兩側,至今仍保存200多幢明清四合院。鎮上還保存有山陝館、北會館、武昌會館、河南會館、古戲樓、古趣街等十幾處會館遺址。

彭慧介紹,險峻的楚塞秦關,上津自古便是歷代兵家必爭之地。古城池也是屢毀屢建。現所見古城牆則建於1368年,距今已近800年,是目前我國僅存的四座縣級古城之一。

進入近代,由於連年戰亂、水患,古鎮日漸衰敗。新中國成立后,現代日趨發達的交通,使得地處群山環抱的古鎮則漸漸淡出人們視線。

然而,進入新世紀,隨著南水北調中線工程上馬,庫區再次成為全國矚目焦點,福銀高速開通,上津已成武漢-武當山-西安黃金旅游線上的重要節點。沉睡的古鎮被喚醒。

去年8月,省委書記李鴻忠深入上津考察時指出,上津古鎮歷史文化厚重,資源難得,非常寶貴。要求相關部門高起點做好規劃,爭取將上津打造成鄂陝邊關的靚麗窗口。

規劃是引領,文旅融合是出路。一年來,古鎮經濟社會發展規劃和旅游發展規劃相繼出台。規劃首次提出,將上津建設成為西安-武當山-武漢黃金旅游線上的重要驛站,發展成為十堰市、西安市等周邊地區的生態休閑度假區、奇山秀水探險區、歷史文化體驗區﹔3至5年內把上津古鎮打造成為國家5A景區。

目前,鄖西投入古鎮保護與開發資金已過億元。部分破損的古城牆已全部修復,曾經淤塞的護城河又現清水潺流景象。去年,上津古鎮被評為國家4A景區。古城牆、古建筑被列入國家重點文物保護。

當前,鄖西縣正積極爭取各方支持,全力保護性搶救古鎮明清建筑和歷史文化傳承。

記者感言

凝望水底的溫柔

何處望均州?滿眼風光水悠悠。

站在雄偉的丹江口壩頂上,放眼江天碧波。既顧盼水面的雄渾壯闊,也把水下風物凝神觸摸。

均州古城,武當山下,繁華重鎮。靜靜躺在漫天碧波裡,不見一絲蹤影。真可謂,水沒故鄉影不在,潮打空城寂寞回。現在,人們除了對著大概方位懷古幽思之外,還可以在淨樂宮看到若干從江底打撈出來的古均州遺物。

每一座古城都是一灣深情故事,每一次叩問都是一次史海鉤沉。千百年來,古城均州流傳著無以計數的歷史傳奇。風流才子、文人雅士匯聚此城,吟詩作詞,談古論今。孔子在這裡聽“滄浪”、屈子在這裡訪漁翁,還有陳世美,不幸留下薄情寡義名聲……

千百年來,星月交替,一代代均州人在此繁衍生息。最近幾十年來,為了丹江口水庫建設,為了送南水北去,鄉民們陸續搬走,遠離了古城、丟下了土地,卻丟不下故土鄉情的根系。均州過往,野史傳奇,口口相傳。移民們以這種方式,寄托著對古城歷史文化的追憶。

南水北調,使得古城已從水下或岸上的物質外殼,升華為一種氣干雲天的精神象征:奉獻、付出、不計得失。它展現的溫柔情感,它注解的移民品格,它見証的歷史變遷,它接續的文化承傳,必將隨著南水北調這項世紀工程的雄起,巍巍然於河海天地間。

均州古城已然永沉江底,上津古鎮則保存較好並迎來發展機遇。逝去的不是孤獨的,人事有代謝,城鎮有存廢,往來有古今。緊要的是一種對歷史風物的珍視、對鄉愁鄉情的在乎,對奉獻與犧牲的銘記。一江清水北送后,人們不妨更多地把目光聚集到這裡,把腳步移挪到這裡,尋水的源頭,追雲的足跡,懷抱丹江的靈秀,凝望水底的溫柔。

策劃 鄒賢啟 蔡華東 統籌 趙洪鬆 胡祥修

報道組成員張歐亞 唐曉安 李思輝黃中朝 饒揚燦 汪 洋劉曙鬆 張 朋 彭 煜 通訊員 李啟東 周玉娟 查方政

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!