后人在張自忠將軍墓前的合影。前排摟小孩的為張自忠女兒張廉雲。受訪者供圖

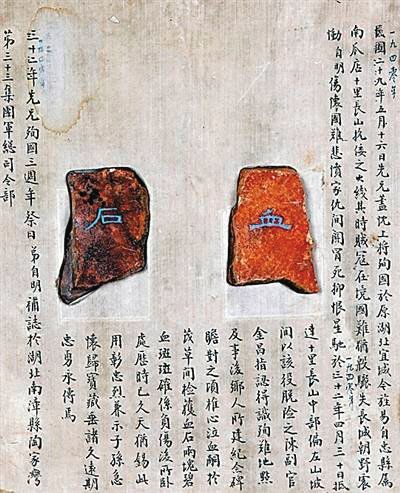

張自忠犧牲后,家人在其犧牲地收集的石頭,刻上“血石”兩字以作紀念。目前保存在軍博。資料圖

4月8日,張自忠之孫張紀祖,拿著爺爺張自忠的照片。當時他應邀參加台兒庄戰役紀念活動。 新京報記者 尹亞飛 攝

人物小傳

張廉雲(92歲)

張自忠將軍之女,曾任北京市政協副主席

張慶安(82歲)

張自忠將軍之孫,曾是上海鋼鐵工藝研究所高級工程師

張紀祖(75歲)

張自忠將軍之孫,商人

自張自忠將軍犧牲之后,在長達10年的時間裡,兒孫們每周日都會舉行一個紀念儀式,面對將軍的遺像,誦讀家訓。家訓有三句話:“祖祖孫孫莫忘七七。祖祖孫孫莫忘五一六。做一個對國家有用的人。”

雖然此后很長一段時間內中斷了公開的紀念活動,但兒孫們並未忘記家訓,未忘記傳承先祖的精神。

今年5月16日,是張自忠將軍殉國75周年紀念日,在湖北宜城的將軍殉難地,一座紀念園正式向公眾開放,包括將軍多位后人在內的數萬民眾,出席了現場的紀念活動。一位將軍的后人說,“我們紀念張自忠,不是為了炫耀自己的祖先,而是表明自己作為中華民族子孫的一種態度,讓不願意認錯的某些日本政客知道,我們不會忘記歷史,也不會讓歷史重演。”

“莫忘七七,莫忘五一六”

在1940年張自忠殉國后,家裡就多了一個儀式。作為長子,這個儀式由張廉珍主持,他在每周日早上九點,都會帶著全家人,面對父親的遺像,誦讀家訓三次,並默思十分鐘。家訓有三句話,“祖祖孫孫莫忘七七。祖祖孫孫莫忘五一六。做一個對國家有用的人。”

但這個家庭的紀念儀式,在解放后就戛然而止。后輩們回憶說,當時主要是考慮到姑姑的工作。

后輩們所說的姑姑是張廉雲。

張廉雲在家排行老三,大哥即是張廉珍,其解放前曾供職於財政機關,后一直居住在上海,有子七人。二哥張廉靜,曾赴黃埔軍校受訓,后不幸感染傷寒,於1934年早歿,年僅17歲,無子嗣。

而她,則畢業於復旦大學新聞系,長期從事教育、醫療等工作,退休前系北京市政協副主席,如今已是92歲高齡。

因擔心自己年齡大了會無意中說錯話,老人婉拒了新京報記者的採訪。

“她擔心自己說錯話會影響姥爺的形象。”張廉雲的長子車晴說,在解放后,上一輩幾乎都停止了對張自忠的紀念活動,因為當時他們都認為,“在外界看來,家裡有個國民黨軍官的長輩,不是一件光榮的事情。”

解放以后,張廉雲第一次正式填寫登記表時,上級領導讓她在家庭出身一欄中填寫“軍閥”二字。張廉雲曾對家人說,“從小我就會唱‘打倒列強,除軍閥’這支歌,而現在父親也列入軍閥之列了。”

但作為一名共產黨員,張廉雲服從了組織決定。

盡管張廉雲這輩人小心謹慎,但還是沒有躲過“文革”。那期間,張廉珍的家被抄了四次,患有高血壓的他沒有熬過“文革”,於1968年去世了。張廉雲也被剃了陰陽頭游街。

車晴說,直到1980年,湖北宜城率先掀起了紀念張自忠的活動,母親才在朋友的建議下,為姥爺申請烈士証明書。她才開始表達壓抑了三十年的復雜情感。

拿到烈士証明書以后,張廉雲向北京市委統戰部提出申請,變更自己的家庭出身時,她還有些慌亂,她小心翼翼地問車晴,“家庭出身如何寫?”

“都沒給祖父丟人”

祖父殉國時,張慶安才7歲,關於那一年,張慶安沒有太多記憶。

“因為祖父很少回家,最多的時候,一年回去一次,帶著我在院子裡玩耍一陣子。”祖父的離世,對於七歲的張慶安來說,最大的改變莫過於參加每周日的紀念儀式,而正是伴隨著這個儀式,他慢慢長大,也慢慢理解祖父的精神。

“解放前,父輩給我們講起祖父的一切,我們堅定地認為,祖父是個應該被歷史記住的人。”張慶安說,解放后,父輩們對祖父的紀念停止了,但他和兄弟們卻以自己的方式悄悄保存著關於祖父的記憶。

而張慶安兄弟幾個的名字,也與祖父的命運密切相關。

張廉珍有七個孩子,慶宜、慶安、慶隆、紀祖、慶范、慶成、慶新。張慶安出生的時候正趕上長城會戰,家人希望張自忠能夠從戰場上平安歸來,故取名慶安。張紀祖出生於1940年,當年,祖父殉國,家人希望他能記住祖父,取名紀祖。

1970年,在上海的張慶安收到七叔祖張自明的來信,要求張慶安速到北京。

張自明是張自忠最密切的兄弟,張自忠犧牲以后,張自明一直在整理張自忠的歷史資料。1943年,張自明到張自忠犧牲的宜城長山走訪,在老鄉的帶領下,他找到張自忠犧牲的地方,撿了兩塊石頭,打磨以后,刻上了“血石”兩個字,以此作為紀念。

當時張自明被批斗,他在東四十條的住宅被沒收,自己住進了一個不足二十平米的小房子裡。

待張慶安趕到小屋后,張自明慌慌張張地從角落拿出一個舊皮箱,告訴他,“這是你爺爺的材料,現在隻有你來繼承了,帶上它,今晚就離開北京。”

當晚,張慶安踩著結冰的路面,緊緊抱著那個皮箱就奔向了火車站。

他回憶,當時火車上到處是來北京串聯的紅衛兵,一路上,緊緊抱著皮箱,不敢和周圍的乘客搭話,甚至不敢和別人對視。

在那段歲月,張慶安和弟兄們都沒放棄紀念先祖。

張慶成當時在成都,距離重慶較近,1967年,有一次出差,他偷偷跑到張自忠墓,看到祖父的墓碑已經被推倒,斜倚在香台上,墓周圍長滿了荒草。張慶成把這個消息告訴了幾個兄弟。張慶安知道以后,就找機會到了重慶,第一次跪在祖父墓前長長地哭了一次。他還記得“怕人聽到,聲音很小”。那哭聲,像連串的咳嗽聲。

“因為這段經歷,有幾個兄弟就去了國外。”張慶安說。幾個兄弟中,老三加入了美國軍籍,老五在紐約也是終身教授,老七老四成了老板,“我們都沒有給祖父丟人。”

上世紀80年代,張慶安把當年從七叔祖手裡接過的珍貴史料,全都捐給了軍事博物館。

希望后人傳承先祖精神

作為張慶安的長子,張雷算是將軍曾孫這一代裡,最早接觸那些珍貴史料的晚輩。

在他十四歲的時候,父親張慶安拿出兩塊刻字的石頭給他看,上書“血石”。

張雷當時不知道這兩塊石頭代表什麼,因為父親只是說,“這兩塊石頭是咱們祖先留下的,是個抗戰的大人物。”

父親張慶安沒有告訴他這個英雄是誰,也沒有說這個英雄是哪一輩人,自己該叫什麼。匆匆地神秘地讓張雷看了一眼,就收了起來。

“當時父親怕我們出去說,給家裡惹禍。”張雷說。改革開放后,父親才拿出了越來越多的資料,這時他才知道,父親所說的了不起的英雄,是自己的曾祖父。當時之所以覺得曾祖父了不起,是“因為毛主席都給他題詞了”。

在將軍曾孫這一代,張雷是年紀最大的,“我們和平常人一樣,自由地選擇自己喜歡的工作、生活,以自己的方式紀念先祖。”

1988年,張雷去了美國,直到2008年才回國擔任某外企的技術總監。

在美國的20年裡,張雷說自己變成了一個“民族主義者”:看到日本首相參拜靖國神社,就會拍桌子。

張雷的兄弟張從越,則創辦了兩個以張自忠命名的網站,雖然訪問人數不多,但張雷認為是自己這一代人對歷史的一種態度。

張雷說,“我們紀念張自忠,不是為了炫耀自己的祖先,而是表明自己作為中華民族子孫的一種態度,讓不願意認錯的某些日本政客知道,我們不會忘記歷史,也不會讓歷史重演。”

5月初,張雷和父親張慶安等親屬,接到湖北宜城的邀請,參加紀念張自忠將軍的活動。

5月16日,在張自忠將軍殉難紀念日當天,活動如期舉辦,近兩萬群眾自發前來,包括張慶安、車晴、張雷等將軍后人,再次相聚。

“政府和老百姓都沒有忘記祖父,我們更不應該忘記,希望后代能夠將祖父的精神傳承下去。”張慶安希望,在抗日戰爭勝利70周年,全國人民緬懷抗日先烈的時候,把祖父的精神完整地傳給后代。

現在,他已經年過古稀,記憶力越來越差,很多有關祖父的故事,他也講不完整。他想到了上個世紀80年代捐給軍事博物館的材料,“那些關於祖父的材料,我希望留一份給后代。”

最近,張慶安給軍事博物館寫了兩封信,希望能從軍事博物館復印一份祖父的資料,留給后代。

張雷說,父親的信寄出去了,但一直沒有得到回應,父親心裡“很難受”。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!