國家圖書館副館長張志清(左)、國家古籍保護中心主任陳紅彥(右)和金陵本《本草綱目》收藏者晁會元(中)在國家圖書館

□記者王惟一

近日,金陵本《本草綱目》保護修復竣工儀式在中國國家圖書館國家古籍保護中心舉辦,這部珍貴古籍歷時4年終於修復完成。國家圖書館副館長張志清、國家古籍保護中心主任陳紅彥、古籍修復部主任胡波和金陵本《本草綱目》收藏者洛陽白河書齋藏書博物館館長晁會元等出席了儀式。

10名專家歷時4年修復完成

《本草綱目》由明代醫藥學家李時珍編撰而成,是中國最著名的醫藥學著作之一。國家古籍保護中心主任陳紅彥介紹,金陵本《本草綱目》是《本草綱目》的祖本,此前海內外共存全帙7部,國內隻存2部,分別藏於中國中醫研究院和上海圖書館﹔而洛陽白河書齋藏書博物館收藏的明萬歷二十一年金陵胡承龍刻明重修本《本草綱目》,是目前中國民間發現的唯一一部金陵本全本,十分珍貴。

據了解,目前存世的其他7部金陵本《本草綱目》有個共同缺陷,即書名頁缺失,因此印制時間隻有靠校勘推測,有很大的不確定性﹔而洛陽白河書齋藏書博物館收藏的這部書名頁尚存,根據其發兌者的活動年月,即可推斷出其明確印制時間。因此,此部金陵本《本草綱目》是已知金陵本中唯一一套可推出明確印制時間的。

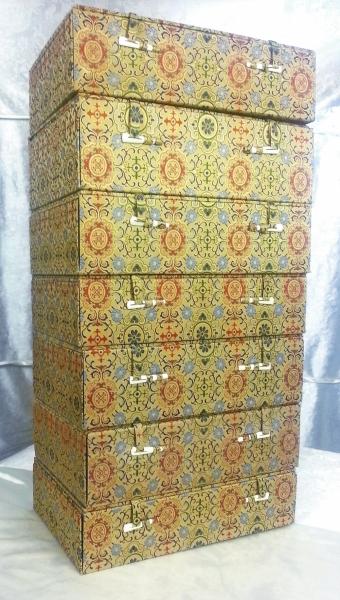

遺憾的是,這部書雖然內容完整,但書品殘破,閱讀十分困難,亟須修復。對此,國家圖書館十分重視,組織著名古籍權威邊沙等10名修復專家,將52卷32冊用金鑲玉的方法修復,使用修復材料全為明代和清代早期的舊紙。經過4年努力,終於在近日修復完成。

國家圖書館副館長張志清表示,我國現有收藏單位約2800家,還有大量私人藏家,許多珍貴藏品隱於民間私藏,今后要探索並實現古籍保護從小眾走向大眾。這套金陵本《本草綱目》雖由洛陽白河書齋藏書博物館私家收藏,但國家在保護政策上一視同仁。免費進行修復保護,目的是鼓勵民間人士積極參與古籍的保護與搶救。

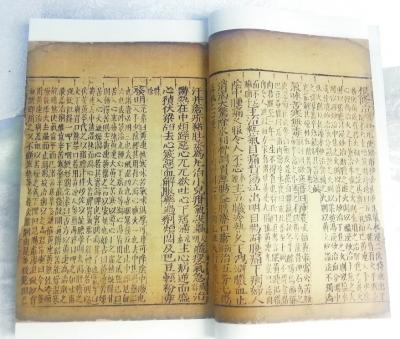

“金陵本”背后的故事

洛陽白河書齋藏書博物館館長晁會元告訴記者,這部《本草綱目》共32冊52卷,前有王世貞《本草綱目序》及兩卷附圖。王世貞序言中“莫剖朱紫”的“剖”字末筆有斷版,附圖中有66處斷版印痕。這兩卷附圖共計1109幅圖,每半面為4幅至6幅,為李時珍兒子李建元、李建木手繪,因兩人不是專業畫家,因此所作之畫難免失真,尤其動物畫圖特別不准確,但明代風格十分突出。該書書名頁正中豎刻顏體“本草綱目”四個大字,右署“李東壁先生輯注”,左刻“制錦堂吳吉征發兌”,書名頁左下角蓋有“本衙藏版”篆書朱文大印,應為金陵版印本自藏圖書。

晁會元淘得這部金陵本《本草綱目》純屬偶然。2008年,家住河南伏牛山深處的一位朋友告訴晁會元,其家中藏了一套明代版的《列女傳》,晁會元趕到后卻發現所謂的明版本不過是民國時期的翻印本。隨后,這位朋友又抱來一摞木刻本醫書,稱這是他家祖傳的寶貝,封皮上寫著《本草綱目》。晁會元半信半疑地翻看,卻發現這部書的行數和刻字與其他版本的《本草綱目》完全不同,刻字歪歪扭扭,甚至有些模糊不清,但明代風格比較明顯。

憑借多年的藏書經驗,晁會元知道這肯定是一套罕見的古籍。將它帶回家后,晁會元研究發現,這部書與文獻記載的金陵本《本草綱目》特征完全一致。因金陵本《本草綱目》是古籍中的稀世珍寶,晁會元一時不敢確認,於是又調出日本內閣文庫藏的金陵本《本草綱目》書影對照。他從自己手中這部《本草綱目》的藥草圖畫中找出66處斷版印痕,經對照,發現兩書藥草圖畫中的斷版印痕完全一致,這是翻刻與造假辦不到的。

基本確定后,晁會元又聯系了國內研究《本草綱目》的權威專家——中國中醫研究院的鄭金生教授,鄭金生對比書影后答復:“可以肯定這是新發現的金陵本系統的《本草綱目》明版之一,也是近年《本草綱目》版本的一個重要發現,此本價值很大,毋庸置疑。”

隨后,國家專程派出版本鑒定權威李志中等多名專家鑒定晁會元手中的《本草綱目》,確定為真本后,又撥專款修繕保護此書,並由文化部頒發第三批國家珍貴古籍名錄証書。2013年,國家古籍保護中心在北京國家圖書館稽古廳舉行新聞發布會,正式向社會公布了全國古籍普查重要發現,晁會元收藏的這部明代金陵本《本草綱目》名列其中。

據了解,晁會元是宋代河南晁氏藏書世家后人。晁氏家族藏書風氣延續至今已逾千年,最早可追溯至北宋工部尚書晁迥,在其之后,晁補之、晁說之、晁沖之均為藏書名家。宋代晁公武的《郡齋讀書志》是中國現存最早的一部私家藏書書目,清代的目錄巨編《四庫全書總目》,採用《郡齋讀書志》的材料有300多條﹔明代晁瑮(l?)編撰的《寶文堂書目》也記載了其私家藏書書目。晁會元先生收藏古籍文獻三萬余冊,2014年經河南省文物局批准創辦非國有性質的洛陽白河書齋藏書博物館,金陵本《本草綱目》是該館鎮館之寶。

鏈接

《本草綱目》祖本——

金陵本

李時珍的《本草綱目》是中國醫藥史上的集大成之作,脫稿於1578年,后經3次修改定稿。此書脫稿后,李時珍曾專程攜書赴江蘇太倉弇(y?n)山園拜訪明代著名文學家王世貞,王世貞詳細閱讀后,大加贊賞,欣然為之作序。為能盡快刊刻此書,李時珍於1580年及1590年兩次前往太倉和南京,最終金陵出版商胡承龍應允刻印。直到1593年,胡承龍歷時4年才將《本草綱目》刻完,共32冊52卷,稱為“金陵本”,而就在此書即將出版時,李時珍溘然長逝,沒能目睹自己心血的問世。

金陵本作為由李時珍家族自編的版本,多能體現李時珍原意,但由於李時珍一生清貧,財力不足,金陵本《本草綱目》的刻版質量不高,字體常有歪扭,印刷后不久字跡即開始模糊,這也是金陵本《本草綱目》傳世稀少的主要原因。

鑒於金陵本《本草綱目》“初刻未工,行之不廣”,1603年,在江西各級官員支持下,《本草綱目》重新刊刻,歷時5個月,被稱為“江西本”。江西本雖直接以金陵本為底本,且其書刻成距李時珍逝世僅10年,但書中已有不少錯誤之處。如卷四“外傷諸瘡”有“皴裂”一項,江西本誤將此二字混入“凍瘡”項末一味藥“豚腦並涂抹”中,成為“豚腦並涂抹皴裂”,意思立刻大變。

因江西本是官方主持刊刻的,所以紙墨均優於金陵本,刻字精良,用紙考究,很快便成為通行本,金陵本作為《本草綱目》的祖本則漸漸失傳。明清以后的《本草綱目》版本沒有一本是以金陵本作底本的,古今許多著名學者甚至都未能見其真面目。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!