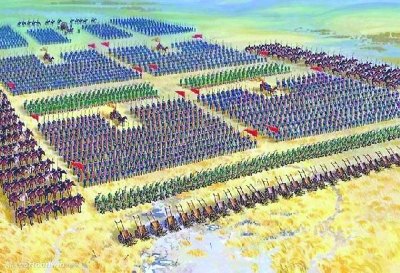

《八旗閱陣圖》局部

閱兵在我國有著悠久的歷史,早在春秋戰國時期,史籍中已有“觀兵以威諸侯”的記載。但那時人們管閱兵不叫閱兵,而叫“搜”。如果是五年一次的大閱兵,就叫“大搜”。這種叫法一直到漢代才被“閱兵”一詞正式取代,並且加入了演習的成分。然而,作為一種軍事儀式、一種正規軍隊集訓制度的“閱兵”是從清代開始的。那麼,清代閱兵時都有哪些儀式?清代在京城的什麼地方進行閱兵呢?

清代閱兵:分為“簡閱”和“大閱”

清代閱兵有“簡閱”和“大閱”之分。“簡閱”又稱“校閱”,是八旗、綠營由王公大臣或督撫定期檢閱(驗)部隊的制度。“大閱”是皇帝檢閱(驗)部隊訓練成果,考察部隊戰斗力的隆重閱兵儀式。“大閱”始於清廷入關前,皇太極曾於天聰七年(1633年)在盛京(今遼寧沈陽)北郊舉行過“大閱”。此后,康熙、乾隆、嘉慶等皇帝閱兵的記載不斷出現在各類文獻中。雍正以后,“大閱”制度更加完善、周密。乾隆三年(1738年)明確規定:“以后大閱,皆按照順治十六年定例三年一次,其辦理事宜照雍正六年(1728年)規定舉行。”

每逢“大閱”,欽天監先擇吉期上奏皇帝,皇帝批准后,有關機構分頭准備。首先是由“武備院”(順治十八年,即1661年前稱“兵仗局”)在閱兵舉行地搭建御用營帳,營帳后設圓幄,以備皇帝小憩及更換甲冑用。到了閱兵的當天,高奏禮樂,皇帝前往閱兵營地,兵部恭請皇帝更衣,去禮服,換盔甲,然后在王公大臣們的簇護之下,登上閱兵台,此時軍樂高奏,“大閱”開始。閱兵的規模盛大,參加的人數少則四五千人,多則兩萬人以上,所用器械旗纛、槍炮、金鼓、海螺等,數量極為可觀。

康熙年間,閱兵地點不固定,到了乾隆年間,閱兵地點基本固定,除了在南苑定期閱兵外,還在香山、西苑檢閱御園護軍將士,並在這兩個地方各修建了一座用於閱兵的“閱武樓”。此外清代在盧溝橋、玉泉山、東安門外(今新東安市場)和德勝門外也舉辦過閱兵,相對來說規模較小。

清代不僅經常舉行閱兵,而且十分注重武備,並多次強調八旗訓練的重要性。康熙皇帝曾說:“國家武備不可一日懈弛。舊例每歲必操練將士,習試火炮。爾部(兵部)即傳諭八旗都統等,預為整備,朕將親閱焉。”乾隆皇帝曾在一次“大閱”后言道:“國之興衰,兵之士氣所彰顯,大閱為懾敵之勢,振民之盛,顯軍之強。”

除了皇帝親自參加的“大閱”外,“簡閱”的形式也很多。其中之一就是欽派檢閱,由練兵處、兵部、陸軍部奏請皇帝,欽派知兵大臣數員前往閱兵。閱兵內容有“軍容、軍技、軍學、軍器、軍陣、軍律、軍壘各項”。

清代的閱兵經過一個由簡到繁的發展過程,到乾隆年間已逐漸成為一種彰顯軍威的禮儀。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!