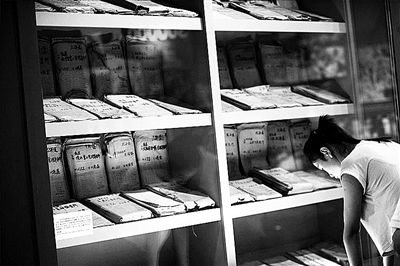

觀眾觀看整齊陳列在展櫃中的勞工檔案

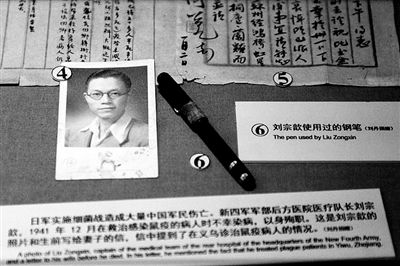

劉宗歆的照片和使用過的鋼筆

主題語

七十年,滄海桑田。關於那場八年血戰,我們到底該紀念什麼?傳承什麼?警醒什麼?

本報從“中國人民抗日戰爭紀念館”數千展品中,精選其中數十,將之轉化為“紙面展覽”,呈現於廣大讀者面前。請隨我們一起走入“展現”,循著一件件實物,回溯那些或悲壯或傳奇的戰爭故事﹔走近那一個個瀝血不屈的前輩英雄,貫通時空、貫通熱淚、貫通血脈,把中華民族的精神之旗,揚得更高。

在中國人民抗日戰爭紀念館裡,最沉重的莫過於日軍暴行這一部分展覽。405份勞工血淚檔案,731部隊使用過的細菌培養箱、燒瓶、做人體活體實驗的骨鋸、細菌炮彈、防毒面具及其修補箱和日本開拓團使用過的武器等等,一件件活生生的器物昭示著過往一樁樁凝結著血與淚的歷史事實。

【首次公展】

在勞工檔案裡看到親人名字 很多家屬泣不成聲

將日本侵華士兵徹底趕出中國,我們用了八年。八年,在歷史的長河中只是一瞬間,但對中國人來說,這八年的遭遇就是一個黑洞。盡管這災難的制造者中總有一些人不願意直面歷史,推脫、狡辯,但証據難以磨滅。

在侵華戰爭期間,日本不僅虐殺中國士兵、婦女兒童,而且還將勞動力強擄到國外。為彌補國內勞動力的嚴重不足,日本採取了“以戰養戰”政策。1943年至1945年,日本在中國佔領區先后強征了4萬余名中國勞工,赴日本135個作業場所從事無償苦役。日企剝削中國勞工的手段殘酷,欺壓極其殘暴,造成眾多中國勞工死傷。據不完全統計,中國勞工在日本死亡人數達6830人。

在抗戰館中,專門有一部分是介紹中國勞工赴日的生活狀況。這些勞工被抓到日本后,被強制從事軍事工程、筑路、開礦、拓荒和大型土建工程等勞役,遭受非人的虐待。現場圖片顯示,勞工在務工時旁邊都有佩戴刺刀的日本士兵監督,很多勞工骨瘦如柴。

在展館中,一批特殊的資料吸引著人們的注意,這是一批記錄中國赴日勞工檔案,包含被強征赴日勞工的姓名、契約書、死亡診斷書等資料。這批檔案極為珍貴,一名愛國華僑保存了半個世紀后,捐贈給了國家。

這是一套紙質的勞工檔案,被裝在牛皮紙袋裡,共計120袋,包括日本35家企業的124個作業場的373份報告和日本外務省備忘錄、報告書32份,總計405份。

日本投降后,國民政府和盟軍司令部多次向日方提出通報中國勞工在日情況。直到1946年初,在國民政府一再要求下,日本外務省才確定調查方案。2月,各作業場報告匯總到外務省。3月,外務省委托16名調查員分成4個組,分別赴各作業場開展現場調查,寫成了《備忘錄》。6月,外務省以這兩個材料為依據,寫成了《外務省報告書》。

當意識到這份資料將成為罪行証據后,日方始終不願意交出材料,之后日本政府密令外務省燒毀上述原始檔案材料,但中途被執行任務的相關人員保留了下來。

1950年11月1日,在日華僑在東京淺草的本願寺舉行中國死難勞工第一次慰靈追悼會。日本外務省一名曾參加調查中國勞工的工作人員聯系到了當時任東京華僑總會副會長的陳焜旺先生。這名工作人員說,當外務省要求他們燒毀《外務省報告書》及相關材料時,他覺得這些材料非常珍貴,因此悄悄地保留了三套材料。之后他從報上得知東京華僑總會舉辦活動后,想把材料送給陳先生。

陳先生在一個夜晚開車將材料取回,但沒有看清這個人的模樣。材料取回后,陳先生將其分別放在幾個地方精心保存。由於各方面原因,日本右翼知道這個消息后,企圖偷走材料,但是沒有得逞。目前,剩下的兩套已經下落不明,隻剩陳先生這一套,所以極為重要。

1993年5月17日,東京華僑總會通過日本NHK電視台,向社會公布了各作業場報告和《外務省報告書》等珍貴檔案。這些材料的再次出現,成為日本奴役中國勞工最直接的証據,也是對日本右翼最有力的駁斥。此事逼迫日本政府一改以前否認的態度,承認了《外務省報告書》及相關材料的存在,也不得不承認當年強擄中國勞工的歷史事實。

此檔案公布后,也成為中國勞工維權的証據之一。相關律師透露,從1995年開始,每個勞工訴訟案件都會涉及該檔案公布的資料,包括名單和死亡報告。很多案件在一審、二審勝訴,律師認為,日本方面在事實認定上是承認這一資料的。

在默默保存這份資料半個多世紀后,2013年9月18日,“九一八事變”82周年紀念日,已90歲高齡的旅日愛國華僑、東京華僑總會名譽會長陳焜旺先生將整整7箱資料交給了中國人民抗日戰爭紀念館保存,其中包括記錄了日方強擄中國勞工的《外務省報告書》及附屬檔案。

這些用日文記載的、已經有些發黃的紙質檔案共120袋、405份,包括日本35家企業的124個作業場的373份報告和《外務省報告書》及附屬檔案,保存長達半個世紀實屬不易。報告中寫有企業的名稱、企業所在地,其中不乏三菱、三井這些我們耳熟能詳的知名企業。同時,檔案內還記述了企業概要、勞工的契約書和疾病、傷害、死亡等信息統計。

在抗戰勝利70年之際,這批珍貴的檔案在抗戰館首次公展,並且將長期展出。抗戰館為這些資料証據量身打造了獨立展櫃,按照編號進行整齊展陳,配以適度的照明,既保証了資料的展陳效果,同時盡可能延長紙張的壽命。在展館裡,也首次展出了勞工的個人物品,包括被單殘片、飯盒、飯勺,還有勞工証件。在這其中,有一個展品是勞工耿諄遺骨的彈片。耿諄在1944年參加豫中會戰時被日軍俘虜,並被強擄到日本做勞工。

長期以來,抗戰館致力於收集日本奴役中國勞工的檔案資料,但收獲甚少。勞工的個人物品也非常少。陳焜旺先生捐贈的405份日本奴役中國赴日勞工檔案,填補了抗戰館的空白,這也是日本奴役中國勞工的“鐵証”。

在這份資料剛剛抵達中國時,抗戰館對其進行了小范圍的公布,有多名勞工的家屬來到抗戰館查找長輩的信息。這批檔案主要記錄的是來自河北和山東的勞工,過了這麼多年這些勞工的孩子也已經是六七十歲。在日文檔案裡看到親人的名字時,很多家屬泣不成聲。有勞工家屬說,聽長輩講勞工們一天進行高強度體力勞動達12至16小時,連半飽都吃不到。來自河北?城北窪村的路存介說,父親在1944年被征做赴日勞工,當時他隻有10歲。一家人失去了頂梁柱,母親終日以淚洗面,歷盡千辛萬苦將其兄弟姐妹撫養成人,而父親再也沒有回來。

根據日本學者田中宏的研究,日本實際強征的中國勞工人數為41758人,在乘船前死亡2823人,實際到達日本38935人。分配到日本35家公司的135個作業場所,幾乎遍布全日本。據統計,中國勞工平均5個人就有一人被奪去了生命。

【其他展品】

反細菌戰斗士劉宗歆:“疫勢未減,很忙短時間不能走開”

在日軍侵華過程中,日本公然違反國際法,在中國以及日本國內組建大批生化武器,進行細菌戰和化學戰。據不完全統計,日軍使用生化武器多達2000余次,造成中國軍民大量傷亡。臭名昭著的731部隊,位於哈爾濱附近的平房區,他們一邊進行人體活體實驗,一邊將實驗結果轉化為武器,用於其他戰場。

731部隊為了制造各種細菌武器,盡快得到實驗數據和更直接觀察的效果,通過人體實驗,殘害被俘虜的中國人、蘇聯人和朝鮮人。在抗戰館裡,展出了731部隊的一些細菌武器,包括培養細菌的培養箱、燒瓶、做人體活體實驗的骨鋸、細菌炮彈等。這些展出的物品,也是日軍實施細菌戰的鐵証。

細菌戰造成大量中國軍民死亡,新四軍軍部后方醫院醫療隊長劉宗歆成了反細菌戰的斗士。劉宗歆,1912年6月出生於浙江上虞縣橫塘鄉,后被在上海一家銀行工作的父親接到身邊讀中學。父親希望他今后學習金融專業,劉宗歆卻認為中國醫學落后於世界,更願意學醫。1933年9月,劉宗歆不顧父親反對考入同濟大學醫學院。在抗日戰爭爆發后,劉宗歆進入紅十字會,在后方醫院積累了經驗,也在傷員中獲得了好口碑。工作之余他教妻子陳娟應急護理常識,並讓她參加包扎、換藥等護理工作,同時積極向妻子介紹新四軍抗日救國的政策,准備在時機成熟時和妻子一塊加入新四軍。

1939年開始,侵華日軍對浙江多地實施了細菌戰,成千上萬軍民因疫情而喪命。劉宗歆主動請纓,深入到疫情最嚴重的地區。1941年6月20日,劉宗歆被聘任為浙江省衢縣臨時防疫處隔離醫院醫務主任。當時義烏縣城暴發了嚴重鼠疫。劉宗歆在義烏城鄉各個鼠疫災區來回奔走。當年12月26日,劉宗歆在寫給妻子的書信中還提到鼠疫疫情,“十日來信收到,我在義烏診治鼠疫病人已得五十多人,半死半活(發病后一天內服藥者多治愈,二天后服藥者多死亡),疫勢未減,很忙短時間不能走開。”但短短幾天后,12月31日,劉宗歆就感染鼠疫,后因缺少藥物,延誤救治時機,劉宗歆在義烏去世,以身殉職,時年29歲。這封家信以及劉宗歆曾使用過的鋼筆,展示在抗戰館內。

防毒具補修函:是日軍曾使用化學戰的有力証據

在731部隊旁邊,是化學戰的遺跡,深綠色的防毒面具讓人看起來極不舒服。日本在侵華期間大規模使用毒氣,幾乎遍布中華大地。

在展館內,一件比較罕見的物品是防毒具補修函。一個白色的金屬箱,裡面裝著的修補防毒面具的小工具。防毒面具比較常見,但修補箱卻很少見。盡管日本右翼也在否認化學戰的存在,但這一修補箱卻是一個非常有力的証據。因為如果沒有使用防毒面具,就沒有修理工具存在的必要,既然存在,就說明日軍確實使用了防毒面具。這個工具箱在湖南常德發現,湖南常德正是日軍大規模實施化學戰的區域。

化學戰在當時給中國人民帶來了巨大傷害,直到現在也還在給中國人民的身體及環境帶來威脅。日軍投降前夕,為了掩蓋罪行,日軍將大量化學武器就地掩埋或遺棄。目前,在全國各地都有發現被日軍遺棄的化學武器。吉林省哈爾巴嶺是中國境內迄今發現的最大日遺化武埋藏點,埋藏化學武器33萬枚。就在2003年,黑龍江省齊齊哈爾市還發生日軍遺棄化學武器毒氣泄漏事件,造成43人受傷,其中一人死亡。1999年7月,中日兩國政府在北京簽署了《關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》,日本政府正式承認在中國遺棄了化學武器。按照《禁止化學武器公約》的要求,日本應該在2007年4月前銷毀遺棄在華全部化學武器,延期至今,仍未完成。

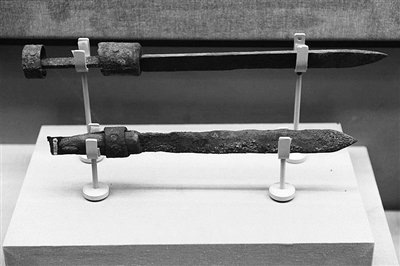

開拓團刺刀:來的都是強盜

1936年5月,日本關東軍制定了“滿洲農業移民百萬戶移住計劃”。大批日本農業貧民源源不斷擁入中國東北,成為“日本開拓團”。到1945年,日本組織了共計14批次,總數為7萬戶、20萬人的集團式開拓移民團。

盡管日本一直號稱開拓團是居民移民組織,但從實際情況來看,開拓團是一個半軍事化的組織,經常會組織軍事訓練。通常的居民移民,比如有中國人到俄羅斯去種菜,因為俄羅斯人不太擅長種菜。移民組織並不會搶佔地盤,也不會進行軍事化管理。但日本開拓團是一個有很強武裝色彩的組織,不是簡單的移民團。這一點,展覽中展示的開拓團武裝器械刺刀就是佐証。

開拓團的第一批移民用火燒和毆打的方式驅趕中國農民,搶奪農田。后期以十畝地一元錢的價格強行收購中國人的土地,並且以“治安肅正”為借口,挨家挨戶翻箱倒櫃,推牆掀地窖,搜尋農民的土地憑証。

在開拓團進駐東北后,開拓團也出版自己的刊物,就是《開拓畫報》,以向本國人民以及開拓團居民展示開拓成果。這些畫報,在抗戰館也有展出。1936年廣田內閣發表“二十年百萬戶移民”方案,此方案被列入日本政府的七大國策之一,方案中計劃向中國東北移民100萬戶共計500萬人。

文/本報記者 匡小穎 攝影/本報記者 魏彤

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!