備料

蒸煮

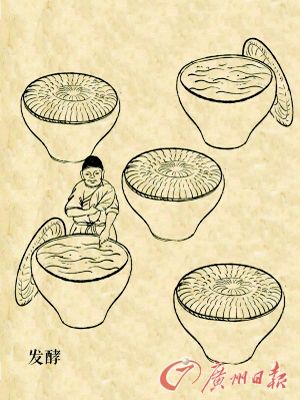

發酵

北方人吃水餃喜歡用醋做蘸料。

醋廠中排列整齊的醋壇子

中國人有愛吃酸的傳統,眾酸中尤其愛吃醋,不分男女。

世界人民也愛吃醋,醋可以說是世界上分布最為廣泛的調味劑之一。

那麼,醋這個好東西,是怎樣出現在人們的餐桌上的?

發酵醋源於中國 釀酒錯誤造就了醋

中國人烹飪強調“色、香、味”俱全,追求“五味調和”的境界。五味之一的酸味來源於醋,醋是中國各大菜系中傳統的調味品,除了給人以味覺的享受,還有增強食欲、促進消化、降低血脂等健康功效。醋和醬油一樣是古老的釀造調味品,據現有資料可知,以曲作為發酵劑來發酵釀制食醋的所謂“東方醋”起源於中國,悠久的釀造歷史讓中國醋有足夠多的時間去不斷地創新和改良,醋的品種豐富,醋的品質也特別高。

西方也有醋,醋的英文是Vinegar,其語源出自法語Vinaigre,其意是葡萄酒Vin和發酸Aigre。在西方,醋的原料一般是酒或者水果。東西方材料雖不同,用法卻相似。西方人對醋的熱愛,可以從他們到中國菜館中點的菜上面看出來——咕嚕肉、魚香肉絲,最受歡迎。

根據紹興中國醬文化博物館館長、飲食文化學者趙榮光的看法,中國最早的酸味劑,大約和世界各國差不多,來自自然界的酸梅等蔬果。“醋”這個詞,如果從辭源上來考察的話,比較復雜。其中“酸味液體”的這個今義,大概到春秋戰國時期才出現。當時,醋已經是百姓居家之必備品了。西漢初年就已形成巨大的消費市場。正是由於醋為人們居家的必需之物,於是才有了消費的需求和市場的發展,以至於當時的官府和權豪競相經營圖財,或圖謀壟斷以牟利。所以說,醋的發明,一定遠較春秋為早。追根溯源的話,會發現它和酒有著很密切的關系。

據說姜太公曾經在孟津做過飲料零售商。他自然不可能賣可口可樂或者健力寶,而當時的“飲料”,是包括除了酒之外的微醇或無醇兩大類的,其中可能就有壓榨自然漿果而成的酸味飲料或釀酒失敗而成的呈酸味的“苦酒”,也就是今天醋的前身。大概也是因此,四川名產保寧醋的匠人們,祭拜的行業祖師就是姜太公。江蘇鎮江地區醋業信奉的祖神則是——帝予,又名“黑塔”,是古史傳說中的上古釀酒神杜康的兒子,民間曾有“杜康造酒兒造醋”的說法。

趙榮光指出,在蒸餾酒工藝出現以前,中國曲酵酒的乙醇含量一般都很低,酒酵過程把握不好就會酸敗,於是就變成了酸味的“惡酒”,這已經是久有歷史的釀酒常識。簡單點兒或許可以說,東西方釀造醋,都來自早年在釀酒過程中的失敗,屬於無心插柳,卻一窺天機。

酸食有葷有素 “四大名醋”兩東兩西

在中國傳統的飲食方位觀裡,“酸”被認為代表了西部地區的口味。這種觀點也對也不對。西部人民確實愛吃酸,能吃醋。最簡單的,很多西北面食,沒有醋做搭配,味道會大打折扣。但其他地方的人民,也有很多嗜酸如命的。

著名作家、美食家汪曾祺在其散文中曾有這樣的描寫:“山西人真能吃醋!幾個山西人在北京下飯館,坐定之后,還沒有點菜,先把醋瓶子拿過來,每人喝了三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去,快過春節了。別處過春節,都供應一點好酒,太原的油鹽店卻都貼出一個條子:‘供應老陳醋,每戶一斤。’這在山西人是大事。山西人還愛吃酸菜,雁北尤甚。什麼都拿來酸,除了蘿卜白菜,還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親,當媽的先問,那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多,說明家底子厚。遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。北京人吃羊肉酸菜湯下雜面。福建人、廣西人愛吃酸筍……傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。”

這裡面寫到的以吃醋著稱的地方,已經涵蓋東西南北中了。汪老還沒有寫到廣東、湖南、貴州、四川、青海、新疆……就拿廣東來說,“酸?”的種類就很多,蔬菜、水果、雞鴨魚肉,都能拿來酸。而廣西作為吃酸大省,也遠不止有酸筍。當地歷史文化學者就列舉了較有代表性的“酸食”——扶綏壯族的酸肉﹔毛南族的“三酸”,即腩醒、瓮煨和索番(毛南語稱)﹔瑤族、侗族、苗族的魚鮓﹔金秀大瑤山的鳥酢﹔壯族的醋血鴨﹔侗、苗等民族的傳統食物酸湯魚……

中國有“四大名醋”之說——山西老陳醋、江蘇鎮江香醋、四川保寧醋、福建紅曲醋——在地圖上找到這幾個省份標出來一看,兩東兩西,涵蓋黃河流域、長江流域和東南沿海地區。哪是一個“西酸”可以概括的?此外如山東濼口醋、北京醺醋、河南正陽伏陳醋、浙江溫州醋、遼寧喀左塔城陳醋,也都是名醋。

實際上,醋作為佐料用於進食可以使人在吃多油重的食品時避免口膩的感覺﹔ 醋的生鮮、去腥、開胃、爽口、助消化,是人們久已普遍習知的好處與功用。

醋用於烹調,可以解除肉、魚類動物性食物原料的腥、膻、臊等異味, 而且可以使魚類原料骨酥味鮮。烹調中用醋, 可以促進鈣、鐵、磷等成分的溶解從而有利於人體的吸收﹔菜肴燒咸了,可以點些醋沖淡人們咸的感覺﹔辣味菜肴點些醋不僅可以緩解辣的沖勁,而且口味會更加誘人。

趙榮光認為:“這些無疑是‘酸辣口’成為中國傳統烹飪最重要調味類型之一的原因所在,同時更是中華民族久遠、厚重的嗜酸習俗賴以滋生、維系的酸味發酵食品生產與生活使然”。酸本身也有殺菌的作用,所以用來長期保存食物也相當便利。在傳統的酸食中,有腌制十多分鐘即可食用的素酸,也有腌制十年不壞的葷酸。

不同地理環境

造就不同“醋文化”

由於不同的自然條件和技術傳統,各地醋的制法和風味也相去甚遠。比如山西老陳醋,由於山西在地理位置上屬於我國北方,冬季氣溫偏低,而夏季會有伏旱的氣候現象。因此陳醋在存放的過程中會先經結冰,后歷暴晒。醋工們發現將冰塊撈出后的陳醋酸味更加濃厚,於是就有了“夏伏晒、冬撈冰”的傳統。這一點也是其他三大名醋所不具備的。

另一個重要因素是水。山西老陳醋用“晉水”﹔鎮江毗鄰長江,以長江水制醋﹔保寧醋則依靠閬水,閬水即嘉陵江進過閬中的那一段,水質優異﹔福建紅曲醋產地永春雖無大江、大河流經,但由於特殊的地形,盛產優質礦泉水。

和其他飲食口味一樣,“酸”一旦被確立為一種風格,在其內部必然逐漸分出如上所述的諸多細小“派別”,並在此基礎上形成不同的“醋文化”。比如,山西醋強調酸味濃烈、醇厚,在北方受到了推崇,無論是魯菜還是東北菜,以濃厚的山西醋入味為最宜,北方水餃和面食也均喜用山西醋作為蘸料。鎮江醋則味鮮而微甜,淮揚菜善於使用河鮮為原料,其刀工精妙、菜形清麗,也十分適合使用鎮江香醋入酸味,造就了“西湖醋魚、糖醋排骨”等經典名菜。

閬中位於四川盆地,陰濕的環境中生長著許多藥材,四川人善於將這些藥材結合進行調味,形成了獨特的川菜文化,閬中人喜歡在釀醋的過程中添加數十味藥材,成就了保寧藥醋的經典風味,與川菜相得益彰。

近年“保健醋”、“醋飲料”大行其道,很多時候宴飲時有不喝酒者,便以類似的飲料代之,被認為是新時尚。其實中國古人飲醋,歷史也很悠久。隋朝初年長安有一首民謠叫做:“寧飲三斗醋,不見崔弘度﹔寧炙三斗艾,不逢屈突蓋。”講的是崔弘度、屈突蓋兩人,但也可見醋的盛行。

中國人開門的“七件事”包括柴米油鹽醬醋茶,也因此創造出很多引申含義。最著名應該是“吃醋”,據說典故出自唐代名相房玄齡和妻子盧氏的故事。

不過一般大家比較熟悉的是李世民將醋偽裝成“毒酒”賜給“妒婦”盧氏,而盧氏一飲而盡的后半段故事,卻往往忽略更加令人拍案的前半段:“玄齡微時,病且死,諉曰:‘吾病革,君年少,不可寡居,善事后人。’盧泣入帷中剔一目示玄齡,明無他。會玄齡良愈,禮之終身。”為了愛情,和當時還沒看出什麼大好前程的房玄齡相許終身,竟然用上了自殘一目的手段,盧氏之剛烈忠貞可見,其后“吃醋”也是必然的。

另外,《忍經》雲,男人能鼻吸三斗醇醋者,便可做宰相。大概是因為醋雖然好吃,但大量飲用畢竟酸味難忍,能忍得大量吸醋之苦,必然能容下各種不平之事,心平氣和。以吃醋來形容為人處世,可見醋之深入人心。(文、圖:廣州日報記者 卜鬆竹)

中國“四大名醋”

山西老陳醋

江蘇鎮江香醋

四川保寧醋

福建紅曲醋

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!