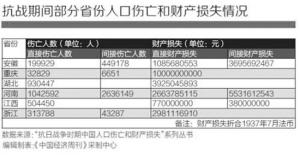

■抗戰損失統計數據表。

■日偽當局強迫中國百姓開展獻金、獻銅、獻鐵等“獻納”運動。(資料圖片)

●調研歷時10年,先后有60萬人參與。開展戰爭損失調研,不是為了簡單匯總、計算數據,而是為了尋找、展示更多的檔案、材料、人証物証和歷史事實。

●抗日戰爭期間,中國軍民傷亡多達3500萬人﹔按照1937年的比價,中國直接經濟損失1000億美元,間接經濟損失5000億美元。

●數據証明,為支持在華長期的侵略戰爭,日軍實行“以戰養戰”策略,對淪陷區進行野蠻搶掠。

一場歷時10年、參與人數多達60萬人的中國抗戰損失大調研的初步結果,終於在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年之際,分批陸續對外公布。

這次調研的目的,不是為了簡單匯總、計算數據,而是為了尋找當時的材料和檔案、人証和物証,用歷史事實來反映中華民族曾經遭受的巨大災難,揭露日本侵略者的反人類罪行。

1937年至1945年,安徽省有據可查的人口直接、間接傷亡約為449178人﹔總財產損失折合法幣約47.87億元。

1931年至1945年,天津傷亡總計63524人,財產損失總計為法幣50.24億元,聯銀券1.08億元,銀元72.56萬元,外幣271.42萬美元,房屋3.70萬間,土地102.47萬畝,糧食30.48億公斤,牲畜14.57萬頭。

1946年的一次不完全統計顯示,抗戰期間河南省文物損失狀況為:書籍3.8萬冊另49種、字畫107幅、碑帖1014件、古物6753處、古跡315處。

……

中國抗戰損失不是“簡單的加法”

關於中國在抗日戰爭和世界反法西斯戰爭中所遭受的人員傷亡和財產損失,中國的多位領導人曾在紀念活動中都有過表述。資料表明,抗日戰爭期間,中國軍民傷亡多達3500萬人﹔按照1937年的比價,中國直接經濟損失1000億美元,間接經濟損失5000億美元。

1937年,中國工業總產值僅13.6億美元。當時,中國現代工業佔國民經濟總產值的10%,簡單推算,1937年中國的國民經濟總產值為136億美元。中央黨史研究室原副主任李忠杰告訴記者,“這(傷亡人數和經濟損失)是一個大數字,總體上反映了當年中國人所遭受的慘痛的損失,但是數字背后,應該是資料,應該是檔案,應該是活生生的、甚至血淋淋的事實真相。”

從2004年10月開始,中央黨史研究室組織全國黨史部門和其他部門單位的有關人員,對“抗日戰爭時期中國人口傷亡和財產損失”(簡稱“抗戰損失”)情況進行大規模的調研。調研歷時10年,先后有60萬人參與。

“這個方面的調查研究工作,本來在抗日戰爭結束之后,或者在新中國成立時,就應該進行。但由於種種歷史原因,未能系統、全面地進行。由於年代久遠,檔案資料散失,在世的証人越來越少,現在進行這方面的調查和研究已經有很大困難。但是如果再不做,那就更晚了。”李忠杰說。“國民政府曾組織比較大規模的調研,留下了較為豐富的檔案,“有的非常仔細,比如說某個人受傷了,他口述受傷的情況很詳細,甚至受傷的部位,在手臂什麼地方,都很清楚,有的還附有草圖。”

據李忠杰介紹,調研工作的基本任務,是按照實事求是的原則,更加清楚准確地掌握日本軍國主義的侵略罪行,及其在各個不同領域、地區和方面對中國造成的破壞和損失。“調研成果主要包括兩個方面,一是人口傷亡﹔一是財產損失,也就是經濟損失。”

“經濟損失非常復雜,當年有登記的,也有沒登記的,但是我們盡可能查閱檔案,包括核實當時的具體情況等。當然,所有的財產損失都不可避免地涉及貨幣問題,怎麼折算,我們按照有關的慣例,就是按照1937年的法幣(國民政府發行的貨幣)進行折算,有的可以折算,當然也有的是沒法折算的。還有一個價值的計算問題,比如一頭牛值多少錢,不同時期可能會有不同的情況。”李忠杰說統計工作非常艱難。

他還特別強調,開展這項調研,不是為了簡單匯總、計算數據,而是為了尋找、展示更多的檔案、材料、人証物証和歷史事實,用具體的事實來反映當年中華民族遭受的巨大災難,揭露日本侵略者反人類的罪行。因為時隔幾十年,很多數據難以查清,很多數據可能不很吻合,而且數據的分類、統計、核算都極為復雜,遠遠不是簡單做一做加法就能算出來的。“今后,我們將對數據問題做進一步研究。因此,目前的研究只是階段性的,不是最終結論。”

據李忠杰介紹,這項重大課題調研的成果,均將編成《抗日戰爭時期中國人口傷亡和財產損失調研叢書》公開出版。第一批調研成果已於2014年9月正式出版,近期出版的第二批調研叢書包括12本省卷和4本專題性的研究成果,第三批成果計劃在今年年底前開始出版。三批總數預計300冊左右。

日本侵略者瘋狂掠奪中國資源與財富

日軍侵華期間,在血腥屠殺的同時,也從未停止過瘋狂掠奪中國的資源與財富。

抗日戰爭期間中國的財產損失,首先是直接損失,包括轟炸和炮火造成的毀壞、錢財搶掠、文物掠奪、原材料掠奪、金融掠奪等,在工業、農業、商業、金融、財政、交通、教育、文化等方面都有嚴重的損失。間接損失,包括農田荒蕪,工廠停產,教育破壞,勞動力破壞,等等。

日本侵略中國的目的是要把中國變成其原料產地、傾銷產品、輸出資本的殖民地。為支持在華長期的侵略戰爭,日軍實行“以戰養戰”策略,對淪陷區進行野蠻搶掠:武漢59%的民營工廠被毀﹔河南糧食總產量減少48.2%﹔安徽淮南煤礦損失煤炭上千萬噸﹔北京被“金融統制”,700億聯銀券掠奪物資﹔江蘇被強征勞工13萬人……

日本侵略給中國的工業造成了巨大損失。以湖北省為例,1938年湖北武漢淪陷時,工廠在西遷和內遷途中遭日機輪番轟炸,“使11980噸機器設備和3000余噸材料以及不少船隻毀於一片火海”。據1939年9月的實地調查資料,武漢戰前516家民營工廠,遷移內地的佔41%,“被日侵佔或為炮火所毀者佔59%”。湖北省最大的官營機械廠——武昌機廠,開工不到60天即遭日本飛機炸毀。未及遷走的工廠廠房、設備等,或被日機炸毀,或被日軍強行佔據從事軍工生產,或被拆毀,或被改頭換面。抗戰期間,“全省工業機械、材料損失3.4萬噸,比戰前減少60%。”

日本侵略給中國的農業造成了巨大損失。以農業大省河南為例,河南省戰前(1936年)農作物產量約1055.2萬噸。由於日軍對中國百姓的殺戮搶劫、難民外逃的因素,農村人力、畜力缺乏,造成了大量農田荒蕪,農產量減少。抗戰期間,河南省農作物平均年減產56%,農作物產量損失共計約5319.2萬噸,折合法幣53.94億元。

日本侵略者對中國的礦產資源等進行了劫掠。以安徽淮南煤礦為例,1938年6月4日,日軍的鐵蹄剛踏進安徽淮南煤礦,就立即開始掠奪淮南煤礦的煤炭資源。日軍掠奪的煤炭,除少數在礦山就地出售外,主要用於侵華戰爭的鐵路和船舶運輸上。從1938年6月至1945年9月,淮南煤礦總計被日軍掠奪煤炭4284823噸,毀棄而不能復採煤炭間接損失約600萬噸(編者注:1937年安徽省全省煤炭產量100萬噸)。日本侵略者佔據淮南煤礦期間,該礦“損失約值當時中國國幣2000萬元,當時美金660萬元之巨”。

日本侵略者還對中國展開了瘋狂的金融掠奪。以北京為例,北京淪陷后,日偽華北臨時政府對北京金融強行“統制”,建立了偽中央銀行中國聯合准備銀行,隨后排擠中國法幣,發行“聯銀券”以統一華北的貨幣市場。日本侵略者侵佔北京的8年間,通過偽中聯銀行使用700億聯銀券來掠奪物資、支付軍費。此外,日軍對北京銀行、銀號公開、直接掠奪事件有數起。如1942年,在日偽當局的參與下,偽中聯銀行強行奪取華北庫存白銀1094噸,約5700萬元。

日本侵略者為實現“以戰養戰”目標,強擄和奴役了大量中國勞工。以江蘇為例,抗戰時期,江蘇被日軍強征勞工130690人,其中有的在國內被迫為日軍工作,有的則被送至境外為日軍奴役。所有勞工都遭受到非人折磨,過著衣不遮體、食不果腹、朝不保夕的悲慘生活。日軍佔領連雲港后,迫使強征來的勞工夜以繼日地修復港口和鐵路、在碼頭上搬運各種物資、開挖礦藏。1938年上半年,日軍在南京的難民中招募了萬余人做“軍用苦力”。1942年日軍在南京浦口“三井煤場”、“華北煤場”及其附屬“三井碼頭”建立戰俘營,將中國軍隊的5000余戰俘押解於此,從事裝卸煤炭、鐵礦石及軍用物資搬運的繁重勞動,到1945年初,其中4200余人死亡,僅有800余人幸存。

日軍侵華期間,在血腥屠殺的同時,也從未停止過瘋狂掠奪中國的資源與財富。抗日戰爭期間中國的財產損失,首先是直接損失,包括轟炸和炮火造成的毀壞、錢財搶掠、文物掠奪、原材料掠奪、金融掠奪等,在工業、農業、商業、金融、財政、交通、教育、文化等方面都有嚴重的損失。間接損失,包括農田荒蕪,工廠停產,教育破壞,勞動力破壞等等。

日本侵華戰爭曾阻斷中國工業的現代化進程

有研究表明,在抗日戰爭爆發前的10年裡,中國現代化工業每年的平均增長率約為7.6%,而且這種增長突出地表現在基礎工業上,1936年資本主義生產已佔工業總產值的65%,佔工農業總產值的24.48%。假設沒有日本對中國的侵略,中國的工業化步伐必將大大加快。日本的侵華戰爭打斷了中國原有的現代化進程。

鴉片戰爭后,上海等地“五口通商”,中國貿易中心逐步由廣州移往上海,江蘇沿江深受影響,南京、鎮江、蘇州先后被開辟為商埠。鎮江開埠后,沿江地帶商業迅速發展,貨棧林立,商店密布,形成商業中心城市。1927年國民政府建都南京,採取一系列措施促進商業發展。這段時期,無錫、南京、常州、南通等地出現一批經營工業品的新式商業,並形成了近代工商業發達的江南商業區、依托運河交通的淮揚商業區以及徐海商業區。日軍侵華后,江蘇交通受阻,城市遭毀壞,加之日偽對江蘇淪陷區的貿易控制和壟斷,商販紛紛瀕臨破產,市場日趨縮小,商業處於蕭條狀態。

資料顯示,抗戰前,在全國民族資本工業中,全部廠數的50%、全部資本額的40%、全年產額的46%,均集中於上海一地。自1937年8月13日至11月中旬這短短的3個月中,上海工廠被毀2270余家,損失總額達法幣8億元。其中閘北區的損失比率達100%,虹口、楊樹浦的損失比率亦達到70%以上。除上海外,長江三角洲地帶的工業設備損失約50%,武漢三鎮全部工業中徹底被毀者達12%。

日本侵略者為使天津成為其重要的戰爭經濟基地,規劃興建了塘沽港,並對鋼鐵、機械、建材等工廠企業和公路等進行了投資,使天津工業畸形發展,城市功能扭曲,被納入其侵華戰爭基地建設的軌道。日本侵略者強佔工廠企業、掠奪資金原料設備、劫奪商家貨物,使民族工商業處境艱難,日益衰落。

日軍侵華期間,江西全省84縣,有78縣遭嚴重轟炸燒掠,其中有24個縣市城區幾成焦土,房屋被毀391874棟。

日軍入侵對中國經濟社會的發展造成了嚴重影響。一座座富有活力的工業商埠城市變為廢墟,留下的是百業凋零、千裡赤地。

據《中國經濟周刊》報道

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!