阿扎爾·納菲西(Azar Nafisi),約翰·霍普金斯大學客座教授,以《在德黑蘭讀<洛麗塔>》引發全世界關注。

《在德黑蘭讀<洛麗塔>》

作者:阿扎爾·納菲西

出版社:三輝圖書/外語教學與研究出版社 2015年8月

現今世界十多億穆斯林,其中一千多萬生活在歐美。伊朗女作家阿扎爾·納菲西,就是一位生活在美國的穆斯林女性,只是,她在伊朗長大。

1979年,在美國俄克拉何馬州立大學讀完文學博士課程的納菲西回到伊朗,任教於德黑蘭大學等三所高校。此時的德黑蘭,革命爆發,霍梅尼推行政教合一,在伊朗全面實行伊斯蘭化——“不要西方,不要東方,隻要伊斯蘭”。拒絕佩戴面紗、講授西方文學的納菲西,遭遇了當局者的監視和警告,終於也因此離開了大學,卻把文學的課堂搬到了自家起居室——她在這裡帶著姑娘們讀西方文學經典。這成為她除了拒絕面紗這一外在象征之外抵抗的內在方式,她把這一切寫成《在德黑蘭讀<洛麗塔>》。

1997年,受夠了在咖啡館和課堂的突襲檢查、隨時降臨的飛彈和朋友不斷被謀殺的噩耗,不想再把日常生活過得戰戰兢兢,納菲西決定離開伊朗去美國生活。帶著伊朗的記憶到異鄉,納菲西發現伊朗不斷被人誤解,而她和伊朗的聯系,卻隨著朋友的陸續失聯和父母的離世,而變得疏離恍惚起來。她覺得自己不能再沉默,有責任寫下在伊朗的記憶。父母的故事,就是伊朗社會一個獨特而豐富的橫截面。所以,她又寫下《我所緘默的事》。

持續抵抗:從揭下面紗到拾起文學

戴不戴面紗,對伊斯蘭女性而言,從來不是簡單的問題。

身裹黑袍,用頭巾藏起頭發,面紗下隻露出雙眼,這是而今的穆斯林婦女留給人們的印象。但納菲西告訴我們,伊斯蘭革命前的伊朗不是這樣。面紗在伊朗不同歷史時期有著不同意義。

納菲西祖母出生時,伊朗在不穩定的君主統治下,嚴格的宗教法律支持石刑和一夫多妻制,女孩九歲就能結婚,女人不能上學,幾乎不被允許出門,即使要出門也必須從頭裹到腳。這樣封閉的法規在伊朗憲法革命后被逐步推翻,巴列維王朝的“白色革命”為促進社會各階層的現代化,授權女性可以不戴面紗,此舉卻帶來了兩代女性截然不同的反應:祖母一輩的伊朗女人因此拒絕出門,直至該法令在1941年廢除﹔而納菲西母親那一代,在公開場合不戴面紗,可以去法語學校讀書,在舞會上自主選擇丈夫。伊朗的現代化進程在20世紀五六十年代一度達到頂峰。在納菲西的成長記憶裡,上學、開派對、自由閱讀、看電影都被看作理所當然之事,當時伊朗女性的權利與西方民主國家女性的權利相差無幾。她甚至目睹了兩位杰出女性晉升到內閣部長,而自己的母親也成為首批當選國會議員的六名女性之一。

前進的腳步在1979年的伊朗伊斯蘭革命后被終止,法律退回到更古老時代:廢除了家庭保護法,女性適婚年齡又下降到9歲,女性出門必須黑袍加身,佩戴面紗,不許化妝和燙發,不能和異性握手,不能和除父兄以外的任何成年男人外出,否則,街上持槍巡邏的道德警察會抓你進監獄。一個女生被開除,理由是“有人控告她在頭巾底下隱約看得見的白皮膚挑起了他的性欲”。在德黑蘭的阿拉梅·塔巴塔拜大學出現了兩個入口,一個是供男性出入的綠色寬闊鐵門,一個是挂著帘子的小邊門,所有女生都必須通過小門進到一間黑暗的小屋接受檢查后方可入內,檢查的內容包括外套顏色、制服長度、頭巾厚度、化妝痕跡和戒指大小。納菲西和她的女學生們,以及她1984年出生的女兒,被迫重新戴上面紗。這一代女性,再度被當政者打上沒有臉譜的穆斯林婦女印記。

納菲西拒絕佩戴面紗。她認為“我拒絕的不是那塊布,而是當局對我的強迫改造,使我照鏡子時厭惡起鏡中那個陌生人”。納菲西尊重那些出於宗教信仰而佩戴面紗的女人,盡管自己並不認同女性應在公共場合遮蓋“作為性的意義的身體”的宗教觀念。《在德黑蘭讀<洛麗塔>》中,納菲西試圖說明自己強烈抵制面紗的問題症結:穆斯林婦女的面紗已經成為政教合一的當局一種政治控制的武器。而她真正拒絕的,是“一個政權通過法令和自己對宗教的粗暴理解來強行規定婦女的公開露面方式”。

納菲西並不孤單,因為年輕一代的抵抗者——來上她的私人文學課的那群年輕姑娘,在文學面前,都勇敢地卸下了面紗。《在德黑蘭讀<洛麗塔>》是四段關於伊朗女性以秘密的方式反抗政權的熾烈故事。

1995年的伊朗,距離伊朗伊斯蘭革命過去了16年。那時,納菲西雖然不再在德黑蘭的大學裡教授西方文學,卻在起居室裡開了一個私密的文學課堂,來上課的是她喜愛的七個女生,她們一起閱讀西方文學經典。這七個女生在宗教和社會背景上截然不同甚至相互抵觸,卻由於一份共同的文學信仰而能夠和平共處數小時乃至親密無間。近兩年的時間,不論晴雨,她們幾乎每周四早晨,都會戴上一束表達自己當時心情的小蘭花或者水仙,來到納菲西的住處,卸下面紗長袍,露出琳琅滿目的色彩:鮮紅的指甲,金色的耳環,挑染的頭發……起居室裡的天地是她們自由的小宇宙,她們在這裡一邊對奶油泡芙和冰激凌大快朵頤,一邊為了蓋茨比的痴心和伊麗莎白的結婚對象爭得面紅耳赤,這裡被她們稱為“自己的空間”,以此和伍爾夫的“自己的房間”呼應。

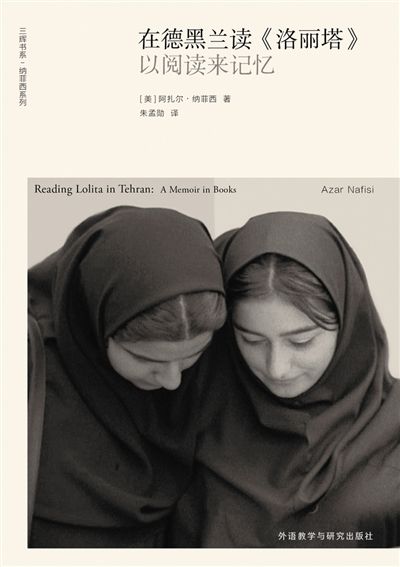

納菲西和這些姑娘有兩張合影照片,她一直帶在身邊:第一張相片裡的女人倚牆而立,全身包得密不透風,第二張相片裡同一批人,相同姿勢,不同的是,除去了外層包裹,因身上繽紛的衣服和頭發色彩而區分。這七個被納菲西稱為“我的丫頭們”的伊朗年輕一代女性,她們的快樂被禁錮,愛情被剝奪,婚姻被強迫,生活權利被忽略,她們“時常提起被剝奪的吻,沒看過的電影,和肌膚沒吹到的風”,她們為自己不存在的記憶而困頓。納菲西教給她們的抵抗魔法,是閱讀、討論和發表對西方小說作品的感想。她選取了自己最喜愛的四個西方作家:納博科夫、亨利·詹姆斯、菲茨杰拉德和簡·奧斯丁。在伊朗這些作家的小說多數被列為禁書。

一堂文學課的魔法

為何是《洛麗塔》?為何是《了不起的蓋茨比》?為何是《華盛頓廣場》和《傲慢與偏見》?這一切都有一個地點狀語限定:在德黑蘭。如同《在德黑蘭讀<洛麗塔>》中描述的那樣,在納菲西的晨間文學讀書會上,這些作品都帶上了一層德黑蘭色彩。換言之,在極權統治下秘密閱讀“自由的書”,是個人化的抵抗。無論是永遠和禁錮她的人相連、不曾擁有自由的洛麗塔,還是從自由夢中幻滅的蓋茨比,或是把追求婚姻自由看做選擇個人自由的凱瑟琳(《華盛頓廣場》)和伊麗莎白(《傲慢與偏見》),借助這些經典閱讀,文學為丫頭們提供了西方平行世界的精華:什麼是自由戀愛、什麼是自主婚姻、女性美是什麼、怎樣享受生活……文學還給她們被剝奪的記憶。

納菲西從未想過自己的文學課能堅持兩年之久,她的願望單純可愛——要把文學課打造成某種魔幻地帶,讓那些在書裡來來往往的女人,坐著時光機穿越到今天的伊朗,和她的丫頭們一起坐下來喝一杯土耳其咖啡。

對話

關於勇敢的N種方式

新京報:父親讓你反復閱讀伊朗詩人菲爾多西的《列王紀》,你最愛其中的女主人公魯達貝,這也影響了你后來喜歡的文學作品中的系列女性角色,比如《黛西·米勒》中的黛西、《傲慢與偏見》中的伊麗莎白,這些女性吸引你,因為她們都“勇敢而脆弱”,是嗎?

納菲西:我很喜歡你稱呼這些故事女主角為“勇敢而脆弱”的人。《列王紀》裡的魯達貝,就像《傲慢與偏見》裡的伊麗莎白以及《黛西·米勒》裡的黛西小姐一樣,她們的勇氣並不體現在對公共領域的政見上。通常我們說一個人的勇敢,是說這個人敢於反抗身體的凌辱或者強勢的壓力,但其實有很多體現勇敢的潛在方式。存在一種更加私人化的勇氣——不是來自於對榮譽的追求,而是因為她們別無他法。若她們脆弱,也是一種勇敢的脆弱。她們向父母的權威和社會規范說不,通過追求自己愛的人,來追求個人的自由。

沒有個人自由就沒有政治自由。很多偉大文學作品中的女人們,總是會用一種更私人化的方式去表達她們的勇氣。她們反抗社會和家庭加之於她們身上的道德規訓,聲明要自己選擇婚姻。這讓她們在社會上處境艱難,需要為了爭取“選擇的自由”而和家庭和社會同時抗爭。我喜愛的這些小說女主角,她們通過對個人權利的不懈堅持,甚至冒著可能被排斥和遭遇貧窮的風險去爭取真愛和伴侶的勇氣,在一點點地改變她們所處的社會。

新京報:你在文學課上選取的作家是納博科夫、菲茨杰拉德、亨利·詹姆斯、簡·奧斯丁,你曾說這四個人各自代表了你對自由的理解,可否具體闡述一下?

納菲西:納博科夫的《洛麗塔》著力在於這樣一種悲劇:我們都太過自我中心主義以至於對我們所認為的摯愛都會視而不見。它也表達了這樣一種觀點:即使那些看似美好而舉足輕重的人物,也會不知不覺犯下罪行。亨伯特是一個精於世故的學者,他不僅英俊而且看起來很優秀,然而他卻毀了洛麗塔。在《了不起的蓋茨比》中,主題是美國夢,那些和蓋茨比相似的人追逐著這個美妙的夢,到頭來卻發現做這個夢並不像人們描述得那麼容易。美妙的夢一旦接觸現實,就會很輕易地遭到腐蝕,它也展示了美國在代表財富和物質主義的殘酷的一面——它導致了對他人命運的漠不關心。

而亨利·詹姆斯在他的兩部作品《華盛頓廣場》和《黛西·米勒》中都把目光放在了兩個截然不同的女性身上,她們的共通點在於都具有捍衛自我獨立的勇氣。她們都拒絕盲目遵從社會施予的陳規陋習,正如《華盛頓廣場》中的凱瑟琳抵抗了她父親的暴政和追求者的操控一樣。《傲慢與偏見》則探討了當時英國社會中基於財產和家世的婚姻問題。女主人公伊麗莎白拒絕就其中任何一項條件而結婚。她寧可過清貧的生活也不願意嫁給不愛的男人。所以這本書是關於“選擇的自由”的重要性。

採寫/新京報記者 柏琳

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!