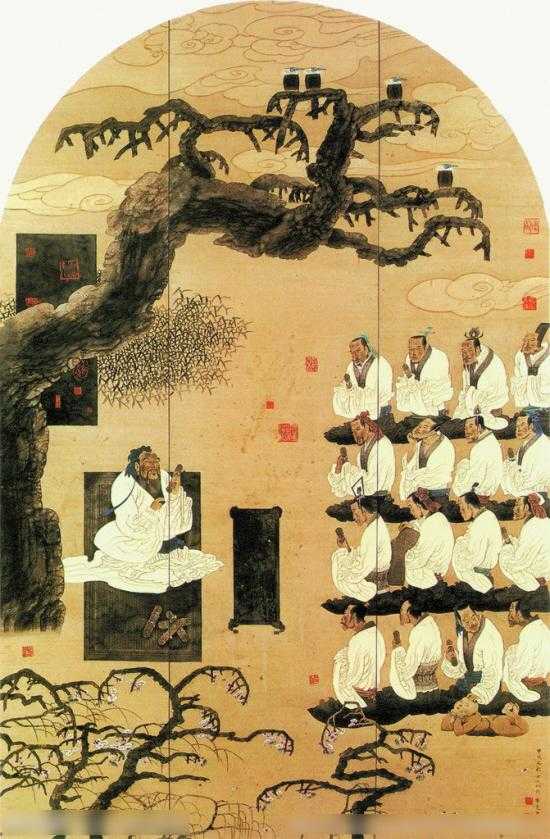

孔子講學圖

9月20日,中國人民大學歷史學院教授、博士生導師、中國秦漢史研究會副會長孫家洲公開宣布,因今年新招碩士生郝相赫在微信上對北京、人大教授“無端嘲諷”,經苦口婆心勸導無效,決定與該生斷絕師生關系。消息一出,引發輿論關注,相關爭議不斷。

東漢學者王充在《論衡·量知》中說:“不入師門,無經傳之教。”在古代,“師門”是非常神聖之所在,學生與老師的關系是很親近的,但是,歷史上也有老師與學生,或者學生與老師斷絕“師生關系”的個別特例。

統籌 李素靈

撰文 李曉巧

壹

冉求為軍閥斂財,孔子與其斷絕“師生關系”

《史記》卷六十七記載:“冉求字子有,少孔子二十九歲。為季氏宰。”冉求是孔子的學生,很能干,魯哀公三年(公元前492年),冉求在跟隨孔子周游列國時,被魯國的權臣季康子作為人才召回國內,擔任季氏家族的大總管,此后一直受到季氏的重用。尤其是在魯哀公十一年(公元前484年),齊國進攻魯國時,冉求顯示出了卓越的政治智慧和謀略。他先是說服魯國權臣們下了抵抗的決心,然后又親自率軍與齊國作戰,打敗齊軍。由於冉求功勛卓著,季氏最終聽取了他的意見,把其老師孔子請回了魯國,孔子也由此結束了長達14年的周游列國之行。

但是,對季氏家族把持魯國朝政的行為,孔子相當厭惡。在孔子回國的這一年,季氏為了積聚戰爭儲備,決定搞稅賦制改革,當時稱作“以田賦”,就是說把原先隻有戰爭時期才征收的軍賦,制度化為不是戰爭時期也征收的稅賦。要出台新政策,季康子就讓冉求去征詢孔子的意見。孔子聽說要增加老百姓的負擔,這與他的執政理念相違背,於是堅決反對。但是反對無效,季氏第二年依然正式“以田賦”。作為季氏的家宰、得力干將冉求,他當然是站在了季氏這一邊,並為季氏的這次增收賦稅制度的執行出了大力,要不然,政客季康子也不會那麼信任他。

但孔子相當看不慣學生冉求為季氏家族斂財的行為,認為“季氏富於周公,而(冉)求也為之聚斂而附益之”。有一天,季康子同孔子閑聊,問孔子:“冉求是仁義之人嗎?”孔子回答:“千室之邑,百乘之家,(冉)求也可使治其賦。仁則吾不知也。”可見,孔子對於冉求的人品道德是有看法的。冰凍三尺非一日之寒。某一天,孔子大罵冉求后,對自己的其他學生說:“(冉求)非吾徒也。小子鳴鼓而攻之,可也。”那意思很明確,冉求不再是我的學生了,你們可以大張旗鼓地去攻擊他!——顯然,孔子的這句話就是一個與學生冉求斷絕師生關系的嚴正聲明。而且,這個聲明流傳了兩千多年。

張居正

貳

張居正違背禮制,學生們跟他斷絕“師生關系”

明朝中后期的政治家、改革家,萬歷時期的內閣首輔張居正,赫赫有名,但是,他的學生們卻曾經與他斷絕“師生關系”。

張居正受李太后的重托,在輔導萬歷皇帝的學習以及施政上殫精竭慮,並且,他還針對當時吏治積弊,積極推行改革措施。正在他銳意改革,而且初見成效的時候,萬歷五年(1577年),張居正的父親死了,按照明朝的規定,父母死了,身為官員的兒子必須回家守孝3年,稱作“丁憂”,而實際的“丁憂”時間是27個月。

對於一個正在實行改革的政治家來說,27個月實在太長,何況張居正的大業才剛剛起步,時間寶貴,張居正毅然選擇了“奪情”。所謂的“奪情”即大臣按照儒家規矩向皇帝申請回家守孝,但是,皇帝因為工作需要不同意其回家丁憂,這叫“奪情”。我國封建時期尤其是禮教鼎盛的明代,士大夫們極其重視所謂的“禮制”,明朝自朱元璋開始,就一直要求以孝治天下,沒有孝心的人根本是沒辦法在官場立足的。而官員“丁憂”是禮制的重要組成部分。盡管當時的張居正是皇室的大紅人,當時的士大夫們還是以其不“守孝”之事,對他進行了猛烈的攻擊,甚至有人大聲斥責:“閣臣百僚師表,奪情不喪,何以示天下。”(《萬歷野獲編補遺》)

反對張居正“奪情”的奏折如同雪片一樣,飄到萬歷皇帝和張居正的面前,雖然鐵腕的張居正不怕這樣的彈劾,奏折可以留中不發,但是,讓張居正不能接受的是,他的學生趙用賢、吳中行兩人竟公開聲稱與他斷絕師生關系!這是明朝歷史上絕無僅有的事,學生反對老師,幾乎是大逆不道。但是這些身為讀書人的學生,為了堅持儒家訓教,冒著極大的風險,與老師張居正斷絕“師生關系”。趙用賢、吳中行被朝廷懲罰,受了杖刑。但是,“(張)居正既沒,言官攻擊不已,吳中行、趙用賢等以論奪情被杖,清議予之。”(孟森《明史講義》)——學生吳中行、趙用賢與沒有遵守禮教傳統的老師一刀兩斷,贏得了當時及后世的好評,青史留名。

三

封疆大吏沈葆楨對老師不敬,老師氣得說“拜拜”

劉禺生的《世載堂雜憶》記載,清代的孫鏘鳴曾是道光丁未年會試的同考官,按照科舉慣例,后來的晚清重臣李鴻章與沈葆楨都是他的門生弟子。李鴻章為人圓滑,他與孫老師關系很好,“執門生禮甚恭”,但是,學生沈葆楨對孫老師就不那麼待見了。

光緒四年(1878年),侍讀學士孫鏘鳴因事被撤職后,主講鐘山書院。當其時,學生沈葆楨正是當紅的兩江總督,按理說,在學生的地盤上,孫老師的日子會很好過的。但是,就是在孫鏘鳴擔任這鐘山書院山長的時候,他氣得與學生沈葆楨斷絕了來往。

沈葆楨才上任兩江總督時,按照當時官場規矩,與他同城的江寧藩司應該第一時間來拜見他。但是,這個江寧藩司遲遲不來,讓他大為光火。是什麼下屬敢有這個豹子膽?!——原來,這個江寧藩司是沈葆楨的老師孫鏘鳴的哥哥,叫孫衣言,也是個大名士,他“自居老輩”,對於這個后生晚輩領導“既未迎迓,亦未蒞衙”,當然,沈葆楨因為他是自己老師的哥哥,也不好拿他怎麼樣。但是,就因如此,沈葆楨才當兩江總督時就對孫老師有了意見。舌頭與牙齒近了,難免會咬一口。問題是孫藩司不知領情,在工作中“意見亦與葆楨大不合”,這就讓沈總督對他沒有什麼好感了,后來找了一個機會,請求朝廷將這個難纏的主兒調回京城,此是后話。

在孫鏘鳴擔任鐘山書院一把手時,有次選拔考試,孫“院長”按照自己的評判標准批閱書院學生的試卷,“取課卷前十名”,上報兩江總督。但是,沈總督卻不認同老師的評判結果,“不獨顛倒其甲乙,且於渠田(孫鏘鳴)先生批后,加以長批”,而且,身為學生的沈葆楨拿著總督的架子,當著下屬的面指責孫“院長”——他以前的老師——在批卷中的諸多錯誤,孫老師在朝野也是有頭有臉的人物,這一來,他覺得顏面掃地,氣得立即抬腿走人,與學生沈葆楨斷絕了來往。

對於這件學生挑老師的碴,老師憤而與之斷絕關系之事,“江南人士,皆謂……沈文肅無情”,加上沈葆楨與孫衣言之間的齟齬,從此,“沈、孫兩家宿怨,始終未解”,成為一樁公案。

經學大師俞樾

肆

章太炎違背師訓,俞樾將其逐出師門

章太炎作為清末民初思想家和學者,是近代史上鼎鼎大名的人物。1891年,章太炎入杭州詁經精舍,師從俞樾等人,在俞樾門下學習七年,其間,學問大進,很受俞老師的賞識。俞樾,1850年中進士,曾任翰林院編修,后被罷官而潛心學術,是晚清著名的朴學大師,其學識、人品、修養都為人稱道。

后來,章太炎的民主主義觀增強,與晚清趨新的知識分子嚴復、汪康年、唐才常、梁啟超等人來往密切,並於1900年義和團事件發生后,參加了在上海召開的“中國議會”,他主張驅逐滿、蒙代表,並割辮明志,反清意識濃厚。

第二年,即1901年春,章太炎到蘇州東吳大學執教,特地去拜望住在蘇州的恩師俞樾,沒想到俞老師對其來訪火冒三丈,聲色俱厲地斥責章太炎“背父母陵墓,訟言索虜之禍,不忠不孝,非人類也!”,“曲園無是弟子,小子鳴鼓而攻之,可也!”——可見,秉持忠君底線的國學大師俞樾明確提出了與章太炎斷絕師生關系。

俞老師對昔日寄予厚望的弟子毫不留情地斥責,不但當事人章太炎為之驚詫莫名,而且,當時的輿論也極為驚詫。被厲責之后,學生章太炎氣憤難平,當晚寫下《謝本師》一文,也宣布與老師俞樾的師徒關系一刀兩斷。

不過,事情過去后,俞、章兩人並未真正斷絕師生關系。1907年,俞樾去世后,章太炎在《國粹學報》上發表一篇《俞先生傳》,對老師的學術與人品都給予很高的評價,並在寫給朋友的信中說:“今見夏報,知俞先生不祿。向以戇愚,幾削門籍,行藏道隔,無山筑場,懸斯心喪,寺在天之靈知我耳。”——此中,不僅有學生對老師的哀思之情,也有一點悔愧之意。

歷史上,老師將學生逐出門去,即所謂“破門”,這不是小事。因為,在中國傳統文化中有“天地君親師”一說,師生關系並不亞於父子關系,學生之於老師,除求學外尚有尊親之意,所以,在古代,被老師逐出師門、學生與老師斷絕師生關系,同樣為社會倫理所不容。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!