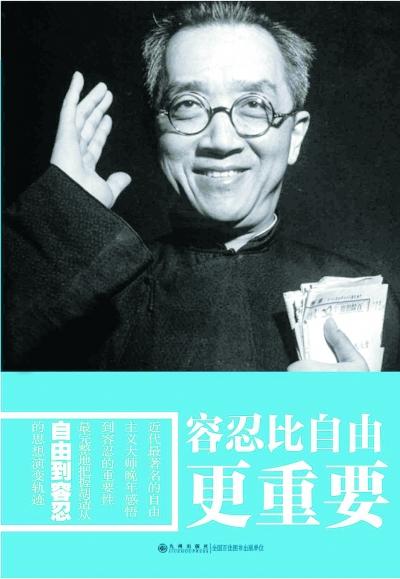

“假如將韜略比作一間倉庫罷,獨秀先生的是外面豎一面大旗,大書道:‘內皆武器,來者小心!’但那門卻開著,裡面有幾枝槍,幾把刀,一目了然,用不著提防。適之先生的是緊緊的關著門,門上粘一條小紙條道:‘內無武器,請勿疑慮。’這自然可以是真的,但有些人——至少是我這樣的人——有時總不免要側著頭想一想。”在《憶劉半農君》中,魯迅先生這樣寫道。

言外之意,胡適為人陰險,不可深交。

對此,不同人看法不同,錢鐘書的老師溫源寧就曾評價胡適“兩眼是那麼大,光耀照人,毫無陰險氣”。

那麼,真實的胡適究竟如何,為何會被指為陰險?

武夫力扶桐城派

說胡適陰險,源自於人事糾紛。

胡適尚在海外時,因在《新青年》上發表《文學改良芻議》,暴得大名,一回國便被蔡元培拉入北京大學(以下簡稱北大),引為左膀右臂。

此時北大有三種勢力:一是嚴復任校長時培植的“桐城派”﹔二是何燏時任校長時力扶的“浙派”(即章太炎的浙江籍門生),因多是留日生,又稱“留日派”,后為對抗“英美派”,又拉留法生入伙,故又稱“法日派”﹔三是以陳獨秀為代表的新潮派,皆為安徽人,又稱皖派。蔡元培說“兼容並包”,即帶有平衡各派之意。

當時前兩派較成勢力,皖派略弱,但通過《新青年》雜志,陳獨秀先后將高一涵、李辛白、劉文典、高語罕、胡適等拉入北大,實力迅速增長。

在初期,浙派對皖派較優容,因皖派中也有很多留日生,彼此觀念相近,且都在“桐城派”重壓下,需相互扶持。

桐城派的背景是軍閥徐樹錚,此人好文墨,自封為“當代諸葛”。林紓(即林琴南)即屬桐城派,他被排擠出北大后,曾寫小說《荊生》、《妖夢》,編造出一個“偉丈夫”,將陳獨秀、胡適等“妖孽”統統虐殺,這個“偉丈夫”即暗指徐樹錚。可惜徐不久后便失了兵權,陳獨秀調侃道:“林紓本來想藉重武力壓倒新派的人,那曉得他的偉丈夫不替他做主。”

當時教育部長傅增湘也屬桐城派,是蔡元培的后台,但他的下屬、章門弟子魯迅並不買賬,諷他為“F部長”,還到處說他曾試圖盜竊京師圖書館中的宋版書。

忍一時風平浪靜

在浙派、新潮派的聯手打壓下,北洋軍閥支持的桐城派迅速衰落。因為浙派掌控了媒體,邵飄萍(也是浙江人)主持的《京報》出力尤多,常將校園紛爭轉化為社會新聞,令當局投鼠忌器、極為難堪,到1919年,北洋政府已無法號令北大,留日派得以一言九鼎。

在湯爾和、沈尹默、馬裕藻、馬敘倫等浙籍人物包圍下,蔡元培幾成傀儡,嚴復說:“蔡孑民(即蔡元培)人格甚高,然於世事……偏喜新理,而不識其時之未至,則人雖良士,亦與汪精衛、李石曾、王儒堂、章枚叔諸公同歸於神經病一流而已,於世事不但無補,且有害也。”留日派大權獨攬后,開始排擠皖派,先從陳獨秀動手。

陳獨秀私德不檢,浙派便通過小報炒作他行為變態、抓傷妓女,一時轟動全城,而蔡元培正醉心於“進德會”,此事讓他顏面盡失,隻好借口成立教務處,免去陳獨秀的文科學長之職。

陳獨秀當然知道是誰在背后搗鬼,離開北大后,一次路遇湯爾和,湯在日記中稱:“途中遇仲甫(陳獨秀字仲甫),面色灰敗,自北而南,以怒目視,亦可哂已。”

面對浙派攻勢,胡適的地位一度動搖,他曾激烈回應,和傅斯年、羅家倫借口不受當局掌控,提議將北大遷到上海租界去,但被沈尹默等拒絕。

權衡利弊后,胡適轉向“隻以不瞅不睬處之,因為我是向來不屑同他們作敵對的”,他匆匆完成《中國哲學史大綱》上卷,並請蔡元培作序,以奠定自己的學術地位,並適時提出“整理國故”。

“整理國故”一石二鳥

胡適曾反對“國故”,此時立場突然來了個大轉彎。其實,最早提出“整理國故”的是章太炎,胡適接過這個口號,頗有深意:一方面,章門弟子多靠“國故”吃飯,如此可以撫慰他們﹔另一方面,可以打破章門弟子對“國故”的壟斷。

浙派人物初期並未看出胡適的算盤,轟走陳獨秀后,他們忘乎所以,不僅在北大大搞同鄉會,還將章太炎的《國故論衡》列為北大入學考試參考書目。當胡適提出要整理出版《國故叢書》時,馬裕藻、沈尹默、錢玄同均表贊同。不久后,胡適還被推舉為《國立北京大學國學季刊》的負責人。

1923年,胡適開列了《一個最低限度的國學書目》,約190種。但梁啟超很快看出其中荒唐:沒有一本史書,且《全上古三代秦漢三國六朝文》、《全漢三國晉南北朝詩》、《全唐詩》等,卷帙浩繁,普通人怎麼可能讀完?

可見,胡適只是在利用“整理國故”,未必真心研究。胡適自己曾說:“我之所以整理國故者,隻欲人人知所謂國故者‘亦不過如此而已’。”后來,他甚至說自己這是為了從“爛紙堆”裡“捉妖”和“打鬼”。而所謂“妖”“鬼”,自然是說浙派諸公。

因倡導者內部之間出現分裂,新文化運動到后期已從新舊之爭轉成派系之爭,而胡適卻能游刃有余,不僅沒被浙派踢出局,反而利用蔡元培的信任,先后將徐志摩、陳源、陳衡哲等英美留學生拉入北大,英美派漸漸成勢。

卷土重來壓倒浙派

1930年,蔣夢麟重回北大任校長。蔣夢麟是江蘇人,蔡元培先生任校長時常不到校,一切讓蔣負責,蔣因而被歸入浙派,此番卷土重來,卻面貌一改,專與胡適結盟。

此前胡適作為“中英庚款顧問委員會”中國訪問團成員赴英,游歷英法美日,回國后一度在美國退還庚款組成的中華教育文化基金會中任職,蔣夢麟回北大前,胡適幫他說服中華教育文化基金會每年贈予北大20萬元,連贈5年。胡適亦得以回北大任文學院長兼中國文學系主任。

有了這個基礎,胡適終於可以放開手腳。

以往浙派把持北大校政,多通過評議會,胡適借口國民黨剛頒布的《大學組織法》,廢掉評議會,改為校務會議。

評議會是教授治校,代表由教授們選出,重大決策由代表投票決定,校長亦受其制約。

校務會議則是校長治校,因校長有任命院長、系主任之權,這些院長、系主任無需選舉,都可參加校務會議,他們加起來已夠半數選票,此外,校長還有權指定不超過總人數的20%的專家來參會。這意味著,隻要校長願意,任何決策都不難通過。

1930年,北大浙籍教授尚佔三分之一,13人評議會中,7人屬浙派,經此一改,到1934年時,沈尹默、沈兼士、徐炳昶、錢玄同、馬衡、朱希祖等章門弟子均成了“名譽教授”,浙派隻剩下馬裕藻、周作人。當年曾對胡適頗為不敬的“溫州派”的林損、許之衡也被解聘。

14年后報了仇

胡適這番改革有利於提升北大教學水准,但操作存有爭議。

比如驅逐北大歷史系主任朱希祖,朱是章太炎的弟子,當年胡適在《中國哲學史大綱》上冊中曾說:“北京大學的同事裡面,錢玄同和朱逖先(朱希祖字逖先)兩位先生對於這書都曾給我許多幫助。”但朱希祖卻認為胡適不懂佛學和宋明理學,此書肯定寫不下去,后來果然被他說中。

“驅朱運動”是胡適高足傅斯年在幕后操縱,他鼓動學生給朱貼標語,污蔑朱擠走了陳翰笙,傅斯年后來對此並不避諱,且稱“很得意”,最終傅斯年讓留美派的陳受頤佔了這個位置。

再比如林損,在北大任職多年,他脾氣怪異,好飲酒罵人。1920年,胡適代理北大教務長時,學生孔家彰寫信給胡適罵林損,朱希祖一時孟浪,把原信抹去姓名后交給林損,本是提醒之意,沒想到林查出是孔家彰干的,認為胡適在暗中指使,堅決要將孔家彰留級。胡適當時剛到北大,立足未穩,隻好隱忍,14年后終於報了一箭之仇。

有趣的是,曾夸贊胡適“毫無陰謀氣”的溫源寧,不久后也被胡適停了系主任之職。

幾番動蕩,曾慷慨激昂的各派均銷聲匿跡,反而是低調的胡適笑到最后,以往派系之爭,總會留有余地,胡適卻做得異常徹底,給人以手段高妙、機心深重之感。

學問偏淺留遺憾

人事糾紛之外,胡適在處理學術爭議時,亦有瑕疵。

1927年后,胡適用功日少,更熱心於發表政治見解,博取公眾關注。在學術上常虛張聲勢,金岳霖曾諷刺他 “思想跟汽車一樣……是后來居上,汽車越新的越好”。

胡適自稱“細心搜求事實,大膽提出假設,再細心求實証”,但魯迅一眼便看破其行藏:“往往恃孤本秘笈,為驚人之具。”說白了,胡適的“實証”,不過是反復自吹擁有“天地間唯一的孤本”而已,連文物販子都知道他有此癖,故意做偽書來騙他。

1948年,中央研究院推選院士,在胡適提交的推薦名單中,竟然沒有馮友蘭、錢穆。

馮友蘭因《中國哲學史》一炮而紅,壓倒了胡適的《中國哲學史大綱》,被日本人稱為中國哲學史第一人,胡適反排在第二,胡適對此耿耿於懷,稱馮“雖曾出國門,而實無所見”。

至於錢穆,曾與胡適同在北大歷史系授課,內容相近,但聽胡適課的學生始終少於錢,加上二人學術觀點不同,因而遭忌。

可見,胡適也是記仇的。

胡適成名甚早,雖努力謙虛,仍偶爾流露出居高臨下之態。郭沫若回憶第一次見胡適時,說“博士到得很遲,因為凡是名角登場總是在最后的……只是他那滿面的春風好像使那滿樓的電風扇都調轉了一個方向。”

胡適也常提醒自己,可越想做完人,與真實性格落差就越大,越容易給人以虛偽之感。胡適一生做過許多好事,但生而為人,總有人性幽暗的一面,藏得過深,反被誤會成“陰險”。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!