故宮博物院藏“愛迪生”牌電燈泡。

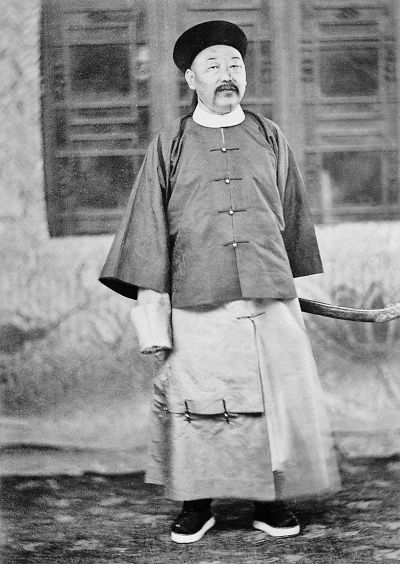

最早向洋人購買電燈裝置的神機營機器局總辦恩佑。

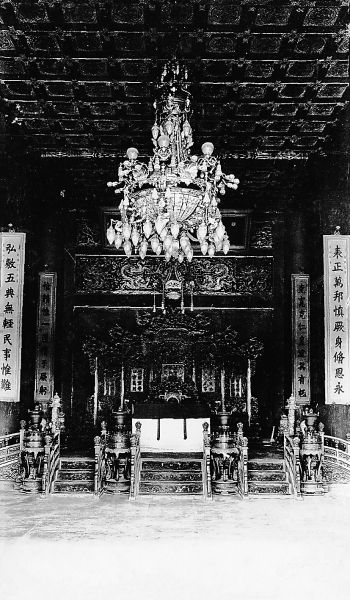

20世紀初,乾清宮裝上了豪華的吊燈,使富麗堂皇的宮殿更加氣派。

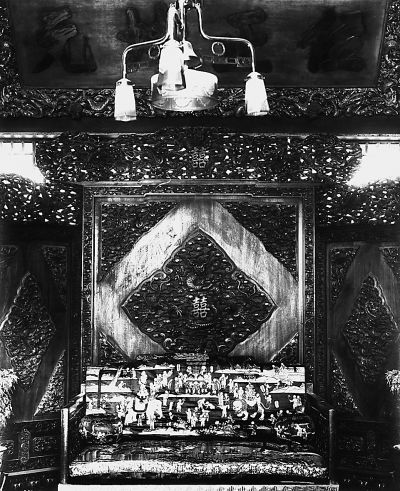

養心殿東暖閣電燈,攝於20世紀20年代初。

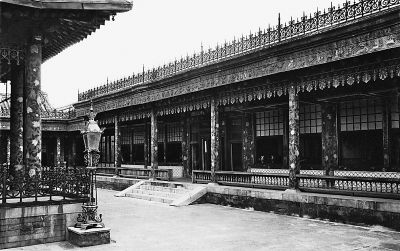

西二長街純佑門電燈,攝於20世紀20年代初。

崇敬殿東間電燈,攝於20世紀20年代初。

漱芳齋院落內的室外電燈,攝於20世紀20年代初。

坤寧宮東暖殿電燈,攝於1922年。

5月18日“國際博物館日”那天,故宮博物院啟動了位於其中軸線上的六座原狀展廳的室內照明工程,往日幽暗的宮殿亮堂起來。點起燈來,觀眾們再也不用趴在窗戶上往裡張望了,一眼就能把室內陳設看得清清楚楚。就連宮裡的氣氛也顯得輕鬆了許多。其實,一百年前當紫禁城第一次通電燈,住在宮裡的人們也是同樣的心情。

據清史專家王道成、楊乃濟兩位先生研究,宮裡最早通電燈是在1888年。1888年(光緒十四年),海軍衙門命神機營機器局總辦恩佑以白銀六千兩向“丹商祁羅弗洋行購買電燈一全份,隨鍋爐一份及各項什物等件。”據《奉宸苑記事簿》記載:“光緒十四年十一月二十六日,南海安設電燈鍋爐宜安在儀鸞殿西圍牆外……”由此可知,清宮首次安電燈的地方是慈禧太后於西苑的寢宮儀鸞殿內。當時運到西苑的發電裝置是一台容量不足20馬力(約15千瓦)的發電機,並在其安設地點成立了隸屬於奉宸苑的西苑電燈公所。翁同龢1889年1月30日日記中“電燈照耀於禁林”便是對當時宮廷電燈初點的記載。

兩年后,清宮的第二座電燈公所——頤和園電燈公所建立。這次依然是海軍衙門買單,花費白銀一萬兩千余兩向德國購置發電機,安裝在頤和園耶律楚材祠南側,樂壽堂等萬壽山東麓核心建筑在此時被電燈點亮。據《頤和園電燈公所房間、機器數目冊》記載,電燈公所擁有機器房68間,東院房18間,蒸汽發電機3台,這個規模對於服務宮廷來說,已經非常浩大了,尤其是一再利用海軍經費為宮廷點燈這一點,讓人聯想到甲午戰爭后北洋海軍的全軍覆滅,宮廷裡這點微不足道的亮光便更顯得“昏暗”異常了。

1900年,八國聯軍進佔北京,西苑、頤和園兩座電燈公所悉遭破壞。慈禧太后攜光緒帝回鑾后,被重修一新的西苑與頤和園依然是慈禧太后的常住之地。時任郵傳部左侍郎的盛宣懷自願報效,籌銀十二萬四千九百兩,向德國榮華洋行購進發電設備及電燈裝置。其中頤和園分配五萬零九百兩,西苑分配七萬四千兩,從使用銀兩的比例判斷,恢復后的西苑電燈公所的規模比頤和園電燈公所還要大。1904年中,兩座電燈公所恢復了對兩座皇家園林的“點燈”工作。

那麼,電燈是何時進入紫禁城的呢?

光緒三十三年十一月二十二日(1907年12月26日),慈禧太后發布懿旨:“著西苑電燈公所速即安設寧壽宮電燈,在紫禁城外採擇房間,安置機器,務於年內備齊承差,欽此。”懿旨中要求的“紫禁城外房間”就是后來的發電機房,它被安排在距離東華門一步之遙的北池子大悲院內。1908年1月(農歷仍是年內),紫禁城第一次被電燈點亮。為什麼慈禧太后一定要在“年內”辦妥寧壽宮電燈事宜呢?《清實錄》光緒二十四年元旦那天,光緒皇帝先是在奉先殿、堂子行禮,然后率王以下文武大臣到慈寧門向慈禧太后行慶賀禮,隨后臨御太和殿接受百官朝賀,再到大高殿、壽皇殿行禮,最后皇帝本人要到寧壽宮、樂壽堂再向慈禧太后行禮,一天的忙碌可想而知。從初五日到初八日,一連四天,光緒皇帝每天都要到寧壽宮、樂壽堂拜見太后。初八慈禧太后離開紫禁城駐蹕西苑。說明在新年的頭八天裡,慈禧太后一直是居住在寧壽宮區。74歲的老太后著急在新年享受享受電燈,也在情理之中吧。

同年三月十四日,內務府“為備上用”而購買蒸汽機、發電機及電燈、輪車等,紫禁城使用電燈的規模進一步擴大。慈禧太后和光緒帝在本年十一月雙雙崩逝,但宮廷對紫禁城內的電燈線路擴建卻沒有因此止步。宣統元年(1909),西苑電燈公所奉隆裕皇太后懿旨:“著在長春宮、建福宮、御花園各宮並長街等處安設電燈,先將建福宮正殿等處內外電燈迅速安挂,其余各殿燈隻陸續接辦等。”由此,紫禁城內電燈的使用已經從最初的寧壽宮一區擴大到整個內廷的范圍了。今天,我們從溥儀“小朝廷”時期的照片中,很容易便能發現紫禁城中電燈的身影。(作者為故宮出版社宮廷歷史編輯室主任 王志偉)

舊影選自《故宮藏影》,故宮出版社2014年8月版。