三家台蒙古族村

三家台蒙古族村位於鶴峰縣中營鄉,成立於2002年12月24日,是我省唯一的蒙古族村。全村有一千余名村民,其中六成以上是蒙古族。據考証,三家台蒙古族部氏家族是成吉思汗的后裔。 文/圖 記者劉勝萍 劉暢 通訊員於興霞 王迎春 王群

2012年,三家台蒙古族村入列“中國傳統村落”名錄。

鶴峰縣三家台蒙古族村是我省唯一的蒙古族村。這個隱匿在大山深處的部落,與外界隔絕,近300年來不為人知曉。254戶人家散居在18.8平方公裡山腰、坡尖、坪壩,這個叱?疆場的馬背民族緣何到此,根在何處,路在何方?

藏身深山的成吉思汗后裔

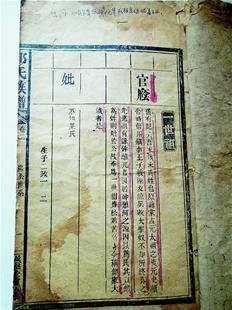

這個部落有個特罕見的姓:部氏。《部氏族譜》介紹:吾家,鐵木真姓也,原籍蒙古,元太祖之后。

據載,元代最后一位鎮南王大聖奴,至正十九年(1359年)與樞秘官席閏守信州(今江西上饒市),被陳友諒部屬攻陷,大聖奴身亡。大聖奴一小兒被義仆陳美所收留,藏在觀音菩薩的龕座下,得以幸存。后隨陳美所長大成人,改部姓,意為祖先曾是蒙古草原上驍勇善戰的“部落”。因得觀音菩薩庇護脫生,取諧音“官蔭”為名。部官蔭便是部姓始祖。

部姓起初居湖北鬆滋,第四世有一支遷往湖南澧州,在澧勤耕苦讀,頗有成就。但因朱明對元代帝王后裔嚴加防范,故部氏子孫仕途阻塞。至清代,方可大言申明“本宗蒙古”“班聯宗室,派衍親王”,如是修宗族之譜,建部氏祖祠。清乾隆二十一年(1755年),部氏第十一世部錫侯遷湖北鶴峰,居三家台,繁衍生息至今。

據此,鶴峰部氏宗族族長部先瑞認為:部氏后裔應是蒙古部落血統。

部先瑞的揣測得到了內蒙古自治區民族事務委員會的認証。該委員會考証部先瑞珍藏的《部氏族譜》后認為,流落在鶴峰的部氏家族,是600多年前因戰爭進入中原后失散的成吉思汗后裔。其世系初步考証為:成吉思汗——拖雷——忽必烈——鎮南王脫歡——脫不花——孛羅不花——大聖奴——部姓族人。

傳承在三家台的蒙古族遺風

三家台距鶴峰縣城55公裡,卻有近3個小時行程。

面包車在山巒中艱難地穿行,窗外溝壑縱橫,雲霧繚繞,或峭壁壓頂或萬丈深淵。即使是現代,一干人馬若藏進深山也難得覓其蹤影。部先瑞說,先祖當初為避難求生,遁跡於此,就是為了與外隔絕。

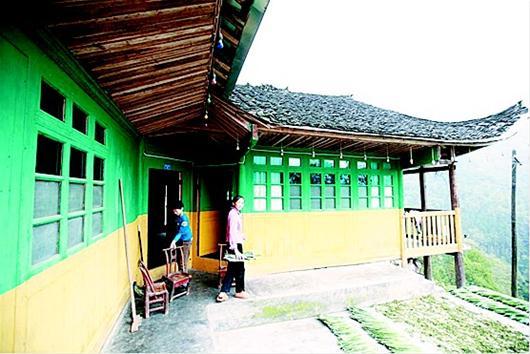

來到三家台,土家吊腳樓配蒙古族圖案的建筑在陽光下格外醒目,蒙漢文字雙語對聯從大門到正堂,或藍字白底,或白字藍底,室內外牆通體粉白,並印有藍色祥雲團花,如飄揚著的哈達。

走進部先瑞的家,更真切地感受到異域風格。近千平方米的三層建筑,盡顯土家和蒙古兩個民族建筑文化的精華。東南向而設的三頂蒙古包,由圓隆型的頂部、射線狀的上部、菱形與淺S型相結合的圓圈狀周壁等幾何圖形組成,或隆或直、或圓或弧,一股純白清爽的印記扑面而來。屋內牆壁粉白,木柱上鏤刻蒙古花紋,成吉思汗畫像立在神龕正中,周圍再飾花草襯托,淡淡的檀香在室內飄蕩。

這裡不僅供緬懷祖先,還是實施族規的懲辦處。《部氏族譜》篤恩誼、正倫理、恤孤寡、睦宗族、明家法等十二條公規族約,處處德孝仁義,以約制人。違悖族規必要歸宗以懲。對違規者當著全族人打屁股,跪著給晚輩訴罪、磕頭請罪。近幾十年來,部氏家族沒有一個人敢悖族規,違法亂紀。對此,新任族長部先瑞由衷地自豪。

三家台特有文化保護任重道遠

2002年,鶴峰縣政府決定:以原三家台村為中心,將周邊幾個蒙古族聚居的村民小組合並成立三家台蒙古族村,我省第一個蒙古族村於當年12月24日正式挂牌。

為保護、傳承一代帝王后裔的文化、習俗,2013年10月,鶴峰縣委托華中科技大學規劃設計研究院制定了《三家台蒙古族村保護發展規劃》,但逾千萬元的投資資金從何而來?惡劣的自然環境如何改善?丟失的傳統習俗如何傳承?諸如此類的問題直接困擾著部氏族人。

由於山高林密,地處邊遠,全村有4個組未通公路,152戶村民吃水靠山泉,百余名少年要到山外入學,就醫要步行20余公裡,50戶村民還住在出門爬山、通訊靠喊的死角。境內平均海拔1375米,村民以茶葉、煙葉、箬葉、魔芋為主要產業,人均年收入僅3560元。

“幾百年的民族融合使得部氏家族蒙古游牧民族的民族特性流失殆盡。保護其民族特性,首先從主題性較強的文化交流與認知活動開始,使其知其先祖,知其民族淵源﹔建設以旅游文化為特征的南方蒙古族風情園﹔保護和維護三家台蒙古族村的空間格局、歷史建筑群落和景觀環境,維修一批具有重大歷史影響的文物古跡。”鶴峰縣住建局副局長李才華說。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!